音楽やスポーツは、練習を積み重ねれば誰でも少しずつ上手になります。

英語も音楽やスポーツに似ています。

かけた時間に比例して上手になっていくのです。

実は、作文も同じです。

作文は、知識の勉強ではなく、本業音楽やスポーツと同じ身体的な勉強です。

かける時間に比例して上達する面があるのです。

しかし、作文だけをいくら書いても、それで単純に調達するわけではありません。

上達にはもう一つの要素が必要です。

作文はアウトプットです。

アウトプットをだけをいくら練習しても、そのアウトプットが自然に上達するのではありません。

良質のインプットを伴って初めてアウトプットが上達するのです。

その上質のインプットとは読書です。

小学校低学年のころ、上手な作文を書いていた子が、中学年高学年になったときにあまり上達していないことがあるとしたら、それは読書が低学年のままで終わっているからです。

小学校高学年のころ、上手な作文を書いていた子が中学生高校生になったとき、期待するほど上達していないとすれば、それは中学生高校生が読むのにふさわしいレベルの高い説明文を読んでいないからです。

レベルの高い文章を読むインプットの時間がなければ、アウトプットをいくら頑張っても上達には限界が出てくるのです。

時々、作文が書けないとか、書くことがないとか、何を書いていいかわからないなどという子がいます。

その子たちに共通しているのは、読書自体が不足していることです。

作文の上達は、読書力に支えられています。

そしてまた、読書には、作文の上達以外の効果もあります。

それは読書によって学力が向上することです。

読書とは一見関係のないように見える数学英語理科社会の勉強でも、読書力がついてくると成績が上がります。

それはなぜかというと、人間が物事を理解する力は、日本語を通して理解する力だからです。

子供たちがどういう読書をしているかというのは、読書記録を見るとわかります。

https://www.mori7.com/teraon/ds.php

1週間で読み終わらずに、何週も同じ本の記録している生徒は読書量が減っています。

毎日10ページの読書できれば50ページ以上の読書をすることと、説明文の読書を増やすことです。

付箋読書の方法は次の森から郵便で説明します。

小学校低学年の絵本のような本ばかり読んでいる子は、読書の質を上げる必要があります。 中学生で物語文の本ばかり読んでいる子も、読書の質を上げる必要があります。

それは質の低い本を読まないということではありません。

読書好きの子は一般に漫画も好きです。

難しい本も読むが、易しい方も読むというのが普通の読書の仕方です。

子供の読書の質を高めるためには、親が読書好きである必要があります。

親が小学校中学生のころに読んで熱中した本があれば、それをこの子供にすすめることができます。

また、日常生活の中でも、親が本を読んでいる姿を子供に見せていると、子供は自然に読書好きになります。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 読書(95)

小学校低学年の子が作文を書いたものを見ると、直したいところがいくつも見つかります。

そこを直すと、作文はちょっとまともになります。

そして、子供もそれなりに納得します。

しかし、こういうことを続けていると、やがてお母さんは、「どこを直そうか」という目で子供の作文を見るようになります。

それは、子供にとって気分のいいものではありません。

それなりに一生懸命に書いたものを、書き終わった直後に、お母さんの冷たい目で作文を読まれることになるからです。

やがて、子供は、親に注意されないように先回りして、「次は、どうやって書くの」「これでいいの」などと聞くようになります。

オンラインクラスで、子供たちが自由に話をする時間があります。

真面目な子によくあるのは、すぐに親の方を見てから話すことです。

それは親がいつも子供に細かいことを注意しているからです。

子供たちの話の時間に、子供が時々親の方を見ながら話をしていることがあったら、親はもっと子供のいいところを見て、いつも褒めるような子育てに切り替えてください。

小学2年生のころまでは、子供は親の言うことを素直に聞きます。

その時期に、注意する子育てを続けていると、やがて子供が小学3年生になり、4年生になるにつれて、親の言うことを聞かなくなります。

作文の勉強で、親子の対話が重要になるのは、小学5、6年生の時期です。

この時期に、親子で自由に話し合うことができれば、子供の語彙力や表現力や思考力が著しく伸びます。

しかし、小学校中学年のころまで注意されながら育った子は、真面目で勉強はできても、親子の自由な対話ができません。

だから、親は、小学校低学年のころから、子供の自主性を尊重し、いつもいいところを見て褒める子育てをしていく必要があるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 作文教育(134)

子供たちには、いろいろな個性があり、長所があり、また短所があります。

成績がいいときもあるし、悪いときもあります。

うまく行くことも、失敗することもあります。

身近に子供たちを見ていると、つい今のその姿しか見えません。

そのため、教育に携わる人の多くは、子供たちを成績という面からだけ見てしまいがちです。

よくできる子、あまりできない子、というような一面からだけの評価です。

しかし、子供たちは成長します。

お父さん、お母さん方も、次のような経験があると思います。

小学校や中学校のころ、こんな子だった子が、社会に出たらいつのまにかあんな子になっていた、ということです。

「こんな」や「あんな」には、いろいろな言葉が入ります。

小学校、中学校、高校のころには予想もできなかったような成長を、どの子も遂げるのです。

だから、私は子供たちを見るときは、その子の今の姿ではなく、その先にある姿、つまり、社会人になったらどういう活躍をするのだろうという目で見ています。

すると、どの子も、文字どおり予測を超えた無限の可能性があるのです。

そう考えると、おのずから子育ての重点がわかってきます。

目の前のテストの成績は、もちろん大切ですが、それよりも大切なのは、子供たちが人間として成長することです。

受験勉強に邁進しているときは、こういうことは頭ではわかっても、心から納得するところまでは行きません。

しかし、時がたつと、心から納得するときが来ます。

ごく身近な話で言えば、中学生、高校生はあまり本を読みません。

言葉の森のオンラインクラスでは、毎週の読書紹介があり、中高生には説明文読書を勧めていることもあり、それなりにみんな本を読んでいますが、全体に日本の中学生高校生の読書量は多くありません。

定期テストの2週間前や、中3生高3生の受検期間中は、読書はいったん休んでもかまいません。

もちろん、そういう時期でも、折に触れて読書をする子はいますが、とりあえず読書より勉強でいいのです。

しかし、テスト勉強と読書を比べた場合、ひとまとめに言うことはできませんが、テスト勉強はあとに残りません。

しかし、読書は、あとに残ります。

例えば、中学生の数学の因数分解は、頭脳のパズルというぐらいの意味しかありません。

面白い因数分解の問題はたくさんありますが、それらができたとしても、社会人になったとき何かに役立つということはありません。

二次方程式の解を求めたいなら、解の公式にあてはめれば十分だからです。

また、解の公式も、理屈がわかれば、暗記しなくても自分で作ることができます。

中学生、高校生のみなさんは、また、そのお父さんやお母さんは、目の前のいろいろな課題に流されず、人間として成長することが大事だという原則を持ち続けていってくださるといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117)

確認テストを受けられる期間は、毎月、1日から末日までです。

いつでも受けられるので、国語読解、算数数学、英語、基礎学力、総合学力、全科学力クラスの生徒は、必ず毎月の確認テストを受けてください。

「確認テストの使い方」のページを更新しました。

https://www.mori7.com/kt/tukaikata.php

大事なところを再掲します。

確認テストの取り組み方

確認テストの取り組みについて説明します。

- 確認テストを受けられる期間は、毎月1日から末日までです。

- 国語読解クラスの生徒は、毎月、国語の確認テストを受けてください。

算数数学クラスの生徒は、毎月、算数数学の確認テストを受けてください。

英語クラスの生徒は、毎月、英語の確認テストを受けてください。

基礎学力クラスの生徒は、毎月、国語と算数の確認テストを受けてください。

総合学力クラスの生徒は、毎月、国語と算数と英語の確認テストを受けてください。

全科学力クラスの生徒は、毎月、国語と英語と英語の確認テストを受けてください。

確認テストで、実力と弱点がわかるので、今後の学習と指導に生かせます。

- 自分の学年の問題に取り組むのが基本ですが、苦手な人は前の学年で、得意な人は後の学年で取り組むようにしてもいいです。

その場合、使う問題集もその学年に合わせて勉強するようにしてください。

- 解答は、できるだけテキスト入力で送信してください。

- テキスト入力が難しい場合は、確認テストのページから画像でアップロードすることもできます。

- 確認テストの採点は、事務局で行います。

- 点数が確定すると、正解が見られるようになります。

- 正解を見ても、正解の理由が理解できない場合は、確認テストの掲示板で質問をしてください。

https://www.mori7.com/ope/index.php?k=kt

- オンラインクラス一覧表の自分の名前の横にある学年をクリックすると、自分の確認テストのページに飛びます。

- なお、確認テストの結果を見ると、生徒の実力がわかるので、言葉の森では、全国学力テストなどの取り組みは行いません。

全国レベルの実力を知りたい場合は、「小学生 模試」「中学生 模試」「高校生 模試」などと検索して、それぞれの模試に参加してください。

- 中学生の数学、英語は、まだ学校でその単元を習っていない場合もあると思います。

問題集は、自分で先に進めるので、学校の進度とは関係なく先の勉強をするようにしてください。

- 中学生は、学校の定期テストは全教科80点以上を目指して勉強をしてください。

- 中学生の勉強時間の目安は、平日1.5時間、土日2.5時間です。

定期テストの2週間前からは、平日3.5時間、土日6~8時間を基準にしてください。

- 家庭での勉強時間を確保するために、自習室を利用することができます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。確認テスト(0)

https://youtu.be/m9D_4gB0xvQ

https://youtu.be/m9D_4gB0xvQ

言葉の森は、この8月から、保護者の皆さまへのコミュニケーションの強化により、子供たちの学習を充実させることにしました。

これを、頻度の高いコミュニケーションを行うということで、ハイコミュニケーションという名称で呼びます。

言葉の森の指導の特徴は、1クラスの人数が5人以内なので子供たちの勉強や生活の様子がよくわかることと、講師が担任制で固定していることです。

しかし、これまでは、この特徴を生かすための保護者の皆様と講師とのコミュニケーションが必ずしも十分ではありませんでした。

講師は、子供たちの指導には熱心であっても、それを十分に保護者の皆様にお伝えしていなかったように思います。

言葉の森は、この5月から、「森からゆうびん」というA4葉書で、生徒の学習グラフの一部を郵送することにしました。

海外の方には、オンライン通信でお送りしています。

学習グラフの詳細は、ウェブでごらんいただくことができます。

https://www.mori7.com/gs/

この学習グラフをもとに、講師から保護者の皆様への個別れんらくを随時行うことにしました。

言葉の森の勉強は、他の学習塾との勉強とは、性格が異なります。

学習塾では、子供たちの成績を上げて志望校に合格させることが目的ですから、合格させたらそれで指導は終わりです。

言葉の森の勉強の目的は、成績や合格の先に、子供たちがよりよい人間として成長し、将来社会に貢献できる人間として育っていくことです。

将来は、オンラインクラスで一緒に学んだ生徒どうしが、大学生になっても社会人になっても交流できる同窓会のような機会を作っていく予定です。

また、子供たちが大きくなっても、昔教えてもらった先生に、いつでも相談に来られる体制を作っていく予定です。

そのためには、子供たちの学習の中心は、毎週の授業ではなく、毎日の家庭学習にする必要があります。

週に1回の授業でどれだけ勉強するかではなく、週に1回の授業をきっかけに、毎日の家庭学習を定期的に行っていくことが学習の中身になります。

しかし、そのためには、講師と保護者の間で、日常的な連係が必要になります。

連係を進める手段としては、保護者懇談会、発表室連絡、個人面談などもありますが、最も使いやすいものは個別れんらくです。

そこで、今後、講師から保護者の皆様へ、必要に応じて生徒の学習状況をできるだけ頻繁に報告するようにします。

ただし、講師からの連絡に、保護者の皆様が、そのつどお返事を書くのは負担を感じることもあると思いますので、講師からの連絡に対するお返事は特に必要ありません。

お返事を書いていただくとしても、「わかりました」とか「了解しました」とかいう文面だけで結構です。

また、メールのやりとりでは不十分になりそうなことについては、随時個人面談をご希望いたただければ、授業のあと10分程度の時間で個人面談をいたします。

オンラインクラスの方は、ご希望の日時のクラスにある「面談」の文字をクリックすれば、面談の希望を送信することができます。

作文個別の方は、個別れんらくで講師に直接面談の希望日時をご連絡ください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母向け記事(61) 言葉の森のビジョン(51)

7月30日に、国内の生徒の保護者の皆様に、「受講料引き上げのお知らせ」をお送りしました。

海外の方には、オンライン新聞でお送りします。

この受講料引き上げに伴い、今後、講師・事務局と保護者の皆様とのコミュニケーションを充実させ、生徒の実力を更に向上させていきたいと思います。

急な受講料改定で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

■9月から月額1,100円の引き上げ

いつも、言葉の森の指導へのご協力ありがとうございます。

このたび、言葉の森は、指導の一層の充実のために、9月から受講料を引き上げさせていただくことにしました。

引き上げ額は、作文、作文以外の教科とも、1,100円です。したがって、9月から、作文の講座は月額11,000円、作文以外の教科の講座は月額8,800円となります。

■今後、頻度の高いハイコミュニケーションの運営を

この受講料引き上げに対応して、言葉の森は、今後、生徒の学習状況に関する保護者の皆様とのコミュニケーションに力を入れていきます。

具体的には、個別れんらく板で、その生徒が教わっている授業や、それ以外の勉強生活全般について、頻度の高いコミュニケーションを行っていきます。

保護者の皆様からのご質問やご相談については、担当の講師だけでなく、事務局でも対応させていただきます。

言葉の森の生徒は、小学生から始めて高校生まで続ける人が多いので、今の段階の勉強だけでなく、将来につながる勉強についてもアドバイスをさせていただきます。

■保護者の負担のないかたちでのトータルなコミュニケーション

ただし、コミュニケーションの頻度の高さが保護者の皆様の負担にならないように、講師や事務局からの連絡については、特に返信されなくても結構です。

また、「了解しました」のような簡単なお返事だけでも結構です。

負担の少ないかたちで、トータルなコミュニケーションを行っていきたいと思います。

■受講料引き上げ後も継続のお願い

退会の手続きは、その月の20日までの連絡でその月いっぱいでの退会となります。

受講料引き上げのために、受講を続けるのが難しくなる方もいらっしゃると思いますが、今後のことを考えて、できるだけ継続してご受講くださるようお願いいたします。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

2024夏期講習「感想文」の予習シート

「宇宙人のいる教室」の感想文予習シート

本を読んだあと、似た話を考え、お父さんやお母さんにも取材し、▼の部分にメモを書いて来ましょう。

メモを書くところは、予習シートにかぎらず、本のどの部分を選んでもかまいません。自由にメモをしてきてください。

■あらすじ

テツヤのクラスに、星レオナという風変わりな転校生がやってきた。

レオナは、一歩一歩重そうにのろのろと足を引きずって歩き、鉄棒もできない。

矢田というクラスのいじめっ子は、早速、レオナをいじめ始める。

レオナは、やられたらやられっぱなしで、やり返すことも言い返すこともできない。

レオナには奇妙なことが多いため、テツヤはレオナは宇宙人ではないかと疑う。

テツヤは、レオナのことを調べているうちに、レオナとなかよしになっていく。

自然が好きなレオナの影響で、テツヤも自然と触れ合うことの素晴らしさに気づく。

テツヤとレオナは親友となり、言葉を交わさなくても心が通じ合う仲になった。

ある晩、テツヤは、レオナの生まれた星の夢を見る。

翌日、テツヤは、レオナが転校したことを知らされる。

□本の引用(1)

クラスでいちばん大きくてすぐ暴力をふるう矢田は、転校してきたレオナを見ると、「あしたからおもしろくなるぞ。ちょうどいいや。ホリキンをいじめるのもそろそろあきてきたしな」と言いました。(P11-12)

レオナは動作が遅いので、転校してきてすぐに、矢田たちからいじめられるようになりました。

▼似た話(1)

四年生になったとき、私のクラスに転校生が来ましたた。クラスのみんなは、……

私の母は、小学校のとき、転校したことがあるそうです。新しい学校では……

□本の引用(2)

五月のマラソン大会を前にして、先生はレオナに、見学をすすめましたが、レオナは最後まで走りたいと言いました。

そして、マラソン大会の当日、テツヤは、歩くようなレオナのペースに合わせてゆっくり走り、二人はみんなからかなり遅れて一緒にゴールしました。

そのとき、いっせいに拍手してくれたみんなの中に、いつもレオナをいじめていた矢田たちもいました。(P100-109)

▼似た話(2)

私の学校でも、毎年冬にマラソン大会があります。私は走るのが得意ですが、なかよしのSちゃんはマラソンが苦手です。だから、私は、……

□本の引用(3)

夏休みの最後の日、テツヤは夢を見ました。それは、レオナの生まれた星で、赤い砂丘が続き、暗い空からはいなずまが光り、草は一本も生えていない星でした。

レオナは、まっ暗な空をあおいで言いました。

「地球へいって、はじめて青空を見た時、花を見た時、ぼくはこんなに美しいものがこの世にあるだろうかと思った。……それなのに、きみたちは、少しもありがたいと思わないんだからなあ。」(P125-130)

▼似た話(2)

私は、この前、飛行機に乗って、祖父の住む福岡に行きました。飛行機からは、青い海やきれいな緑が見えました。そのとき、昔、父に教えてもらった「地球は青かった」というガガーリンの言葉を思い出しました。……

▼想像した話

もし、私たちがレオナの星に住むことになったら……。

▼全体の感想

私は、この本を読んで、いじめの問題が後を絶たないのは、私たちが地球という恵まれた星に暮らしていることに感謝する気持ちを忘れてしまっているからではないかと思いました。

私たちは……。

▼その他の自由なメモ

「川は生きている」の感想文予習シート

本を読んだあと、似た話を考え、お父さんやお母さんにも取材し、▼の部分にメモを書いて来ましょう。

メモを書くところは、予習シートにかぎらず、本のどの部分を選んでもかまいません。自由にメモをしてきてください。

■あらすじ

日本人の水の治め方は、世界でも非常にすぐれたものだった。

母なる日本の川は、私たちの祖先が作り、育ててきたものだ。

森林は水をたくわえ、徐々に徐々にはきだしてくれる。

森林や水田をつぶしてきたため、最近では、水害がひどくなり、水が足りなくなっている。

さまざまな犠牲(ぎせい)を払って作られたダムを守ってくれるのも森林である。

自然とつきあうには、人間の都合ばかりを押し通すわけにはいかない。

川と私たちの生活の結びつきを、もう一度じっくり考えてみる必要がある。

□本の引用(1)

日本は山がけわしく、川も短くて急です。雨が降ると水は洪水になっていっきに海へ走り、あとはたちまちかわいてしまう川です。(P20) 私がこの本を読んで、まず印象に残ったのは、滝のようなあばれ川を日本人が上手に治めて文化を築いてきたというところです。

▼似た話(1)

私の家の近くには小さな川が流れています。祖母に聞いた話によると……。

□本の引用(2)

また、私はこの本を読んで、川を守るために森林が大切な役割を果たしているということを知りました。

昭和三十九年の夏、東京は大かんばつに見まわれました。東京も水がめと言われる小河内(おごうち)ダムも干上がってしまいました。しかし、その日照り続きの中でも、ダムのまわりの山々からは日に三十万トンの水が毎日はきだされ、人々の飲み水をまかなってくれました。(P59)

▼似た話(2)

私は、この前、家族でハイキングをしました。うっそうと茂る木々の中を歩いているとき、湧き水を見つけました。……。

□本の引用(3)

もう一つ心に残ったことは、今、都市を流れている川は、薬品や油や洗剤などが混ざったごみによって痛みつけられているということです。

むかし、日本人が水と仲よく暮らしていた時代には、日本人はごみというものをほとんど出しませんでした。そして、川もゆっくり流れ、水をきれいにする力を持っていました。しかし、今の川はコンクリートですべり台のように流され、水をきれいにする力はすっかり弱ってしまったのです。(P113-117)

▼似た話(3)

父は、昔、川の清掃のボランティアに参加したことがあるそうです。そのとき、……。

私は、那須にキャンプに行き、川遊びをしました。その川は……。

▼想像した話

もし、私たちが川の役割を知り、もっと川を大切にしたら……。

▼全体の感想

川というものは、人間にとって、ただの……ではなく……です。

私は、この本を読んで、普段、あたりまえのように使っている水がいかに貴重であるかがよくわかりました。昔の人たちが川を治めるために積み重ねてきた努力を無駄にしないように……。

▼その他の自由なメモ

「道は生きている」の感想文予習シート

本を読んだあと、似た話を考え、お父さんやお母さんにも取材し、▼の部分にメモを書いて来ましょう。

メモを書くところは、予習シートにかぎらず、本のどの部分を選んでもかまいません。自由にメモをしてきてください。

「道は生きている」

■あらすじ

日本のすばらしい道は、気の遠くなるような長い年月をかけて人々にふみかためられ、手入れをされ、利用されながら育てられてきた。

川の水は、山奥と下流の平野とを結ぶ道でもあり、また、都市と農村とを結ぶ道でもあった。

おまいりの道は、伊勢、長野、四国など、日本中いたるところにあった。

道は、人間が、そこで働くための場所、物をつくりだすための場所でもあった。

道と道とのであうところは、都市のはじまりの場所だった。

川に橋をかけたり、山にトンネルを作ったりするのは命がけだった。

道は、世の中のうつりかわりを見つづけてきた目撃者である。

自動車が走るようになってから、道はすっかり変わってしまった。

世界中の人たちが、人間の道をとりもどすため苦心している。

□本の引用(1)

やけつくような暑い日ざしのま夏には、並木のこずえはすずしい木かげをつくりだしてくれました。雨がふれば、雨やどりの場所になりました。(P31) 私がこの本を読んで、まず印象に残ったのは、並木道が旅人たちをやさしくたすけてくれたというところです

▼似た話(1)

私は、去年の夏休み、友達といっしょに公園で遊んでいました。その日はとても暑い日で、……。

□本の引用(2)

また、私はこの本を読んで、むかしの人たちにとって、何年かに一度、あるいは一生に一度のおまいりの旅が大きな楽しみだったということを知りました。

おまいりの旅はこのように、むかしの人たちにとっては最大のレジャーだったのです。いまの海外旅行のようにあこがれのまとでした。(P81)

▼似た話(2)

私は、家族で日光に行ったことがあります。そのとき、くねくねとしたいろは坂を車で登りました。父の話では……。

□本の引用(3)

もう一つ心に残ったのは、たった一人でくさり戸の大岩にトンネルをほろうと決心した禅海というおぼうさんの話です。禅海の熱意が村の人たちの気持ちを動かし、最後はみんなで協力してトンネルを完成させたというところに感動しました。

そしてある日のことです。まっ暗な岩あなに、とつぜん光がさしこみました。トンネルがぬけたのです。岩にぽっかりとあながあき、山国川の流れが、むこう側に見えました。それは、禅海がほりはじめてから三十年目のことでした。(p150)

▼似た話(3)

この前、海岸のゴミ拾いのボランティアに参加しました。砂浜にはたくさんのゴミが落ちていて、最初は本当にきれいになるのかなあと途方に暮れてしましました。でも、……。

▼想像した話

もし、今、自動車がなかったら……。

▼全体の感想

道とは、人間にとって、単に……ではなく、……です。

私は、この本を読んで、私たちが普段通っている道にも長い歴史があり、昔の人たちのさまざまな思いが刻まれているのだとわかりました。そして、その昔の人たちの思いを未来につなげていくことが大切だと思いました。

「杜子春」の感想文予習シート

本を読んだあと、似た話を考え、お父さんやお母さんにも取材し、▼の部分にメモを書いて来ましょう。

メモを書くところは、予習シートにかぎらず、本のどの部分を選んでもかまいません。自由にメモをしてきてください。

(杜子春は、どの出版社のものでもかまいません。)

■あらすじ

もとは金持ちの息子だった杜子春。財産をすっかり使い果たし、その日の暮らしにも困るほど。ぼんやり洛陽の都で空を眺めていると、不思議な老人に出会う。老人の勧めに従って、二度、大金持ちになったものの、ぜいたくばかりして、二度とも得たお金も友だちも失ってしまう。三度目、杜子春は「もうお金はいらない。弟子にしてください。」と実は仙人であった老人鉄冠子に弟子入りする。「どんなことがあっても声をあげてはならない。」という厳しいおきてを守り続けた杜子春だったが、畜生にされた父母が苦しめられるのに我慢できず、ついに「おかあさん」と叫んでしまう。これで仙人にはなれなくなったが、杜子春は「何になっても、人間らしい、正直な暮らしをします」と晴れ晴れというのだった。

□本の引用(1)

(老人の言う通りにして、大金持ちになったが)さすがにぜいたく家の杜子春も、一年二年とたつうちには、だんだん貧乏になりだしました。そうすると人間は薄情なもので、きのうまでは毎日きた友だちも、今日は門の前を通ってさえ、挨拶一つしていきません。

▼似た話(1)

うちの犬は、私がお菓子を食べているときは近くに来て、クンクン言いますが、食べ終わるとぷいっと……

母に聞いた話ですが、知り合いの議員さんがこの間の選挙で落選したら、……

□本の引用(2)

大金持ちになった杜子春は、すぐにりっぱな家を買って、玄宗皇帝にもまけないくらい、ぜいたくな暮らしをはじめました。

▼似た話(2)

私は、毎年、お正月にお年玉がたくさん集まると、大金持ちになった気持ちになってしまい……

父は、学生時代、アルバイトでお金が入ると嬉しくなって使ってしまい、……

□本の引用(3)

杜子春は老人のいましめも忘れて、転ぶようにそのそばへ走りよると、両手に半死の馬の首をだいて、はらはらと涙をおとしながら、「おかあさん」と一声さけびました。

▼似た話(3)

私は、中学生たちが猫をいじめているのを見た時、怖くてドキドキしたけれど、気が付くと大きな声で「かわいそう、やめて。」と叫んでいたことがあります。

母は、私が赤ちゃんの頃、予防注射を打つときに、まるで自分が注射されているように痛く感じて、顔をしかめてしまい、お医者さんに笑われたそうです。

▼想像した話

もし、私が杜子春だったら、やはり最後の場面では……

もし、鉄冠子のような仙人が実在したら……

▼全体の感想

人間にとってもっとも大切なものは、お金でも取り巻きの人間でもなく……

人間にとって本当の幸福とは……

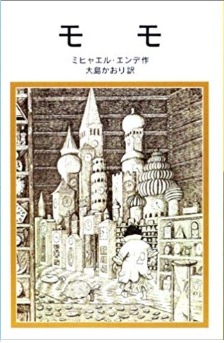

「モモ」の感想文予習シート

本を読んだあと、似た話を考え、お父さんやお母さんにも取材し、▼の部分にメモを書いて来ましょう。

メモを書くところは、予習シートにかぎらず、本のどの部分を選んでもかまいません。自由にメモをしてきてください。

■あらすじ

モモは、町はずれの廃墟となっている円形劇場に住みついた。

モモと話していると、観光ガイドのジジは空想の翼が自由に羽ばたくのだった。

掃除夫のベッポは、自分が心から話す話をじっと聞いてくれるモモが好きだった。

子供たちも、モモのいる円形劇場で自分らしい時間を取り戻していた。

あるとき、灰色の男たちが町に現れ、大人たちに、能率よく仕事し時間を貯蓄することをすすめるようになった。

モモにも時間の貯蓄をすすめようとしたある灰色の男は、モモの自然な問いかけに対して思わず自分たちが人間の時間を奪っていることを正直に話してしまう。

モモに正体を知られた灰色の男たちのグループは、モモの力を封じるために、モモの友達のジジやベッポたちを仕事に駆り立て、子供たちを<子どもの家>で勉強させるようにし、モモには友達がいなくなった。

モモは、世界に時間を配るマイスター・ホラ(時の師のような意味)のカメ、カシオペイアに連れられて、時間の国に行く。

ホラに見せてもらった「時間のみなもと」では、振り子に合わせて見たこともない美しい花が次々に咲いてはしおれていくのだった。

時間の国から町に戻ったモモは、友達や子供たちが昔と違って、誰もが無表情に時間に追われて暮らしていることを知る。

一方、灰色の男たちは、人間一人ひとりから時間を奪うよりも、ホラからすべての時間をまとめて奪おうと考え、時間の国に戻ろうとするモモとカシオペイアを追跡し、ホラのいる「どこにもない家」を包囲する。

ホラは、眠りにつくことによって世界の時間を止め、モモは、灰色の男たちに奪われた人間の時間を取り戻すために、灰色の男たちの貯蔵庫に向かう。

ホラの眠りによって時間が止まった中で、互いに葉巻を奪い合う男たちは、闘いの中で次々に人数を減らし、最後のひとりも葉巻を落とし消えてしまう。

解放された時間がもとの持ち主のところに戻った世界で、人々は昔と同じように時間をたっぷり使うようになり、ジジとベッポと子供たちも円形劇場に戻ってきた。

□本の引用(1)

ベッポは、モモに掃除の仕方を話した。「その日に掃除する仕事の全体を見ると、仕事はなかなか終わらずやがて息が切れて動けなくなってしまう。しかし、いつも次の一歩だけを見ていると、仕事が楽しくなり、いつの間にか仕事が終わっている」(岩波少年文庫のP52)

▼似た話(1)

私にも似た話がある。それは……

父に話を聞いてみると……。

□本の引用(2)

モモから時間を奪うために、灰色の男は、モモにきれいな人形をプレゼントしようとする。その人形は、どう話しかけても、同じ返事をし、たくさんのものをほしがる。しかし、モモは灰色の男に、「この人形は好きになれない」といい、「でも、あたしの友だちなら好きよ」と言う。その言葉を聞くと、灰色の男は急に顔をゆがめた。(P130-140)

▼似た話(2)

私にも似た話がある。それは……

母に話を聞いてみると……。

□本の引用(3)

モモが誘拐されたと勘違いしたベッポは、身代金を支払うために10万時間を貯蓄してしまう。その日から、ベッポは前のようにゆっくり楽しく仕事をすることはなくなり、せかせかと時間を節約するために息を切らして仕事をするようになった。(p269-273)

▼似た話(3)

私にも似た話がある。それは……

□本の引用(4)

人々に時間が戻ると、大都会では長いこと見られなかった光景がくりひろげられた。子どもたちは道路の真ん中で遊び、車でゆく人は、それをにこにことながめ、ときには車をおりて一緒に遊んだ。仕事にでかける人も、窓辺の花に目をとめたり、小鳥にパンくずを投げてやったりするゆとりができた。(P393)

▼全体の感想

私は、この話を読んで……。

▼その他の自由なメモ

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。夏期講習(0) 読書感想文(19)

2024夏期講習「AI感想文」の書き方

■概要

○内容:AIを利用した読書感想文

○対象:中学123年生

○本:本人が自由に選んだもの

○クラス:木曜9:00(8/1、8/8、8/15、8/22)

○受講料:1回2,750円(10月の受講料と一緒に自動振替)

○回数:授業は4回を予定していますが、回数は少なくても1回でもかまいません。

○申し込み方法:オンラインクラス一覧表にチェックを入れて送信するか、お電話でお申し込みください。

■準備

○自分が感想文に書くための本を読んでおいてください。

全部読み終えておくのが理想ですが、全部読めないときは3分の1ぐらいまで読んでおいてください。

○メールアドレスを取得し、ChatGPTのアカウントを登録し、使えるようにしておいてください。

生徒自身のアカウント登録が間に合わない場合は、ご両親のアカウントを利用させてもらう形でもいいです。

○パソコンで書くと字数調整がしやすくなります。

できるだけパソコンで書けるようにしておきましょう。

■書き方

●1日目

1.本の最初の3分の1のところから、印象に残った部分を100字にまとめます。

2.自分の体験による似た例を書くとともに、ChatGPTを利用して、関連する実例を探し、200字にまとめます。

体験実例は、できるだけ個性、感動、挑戦のある実例を思い出しましょう。。

社会実例は、固有名詞や数字などのデータもできるだけ入れられるようにしましょう。

3.感想を100字書きます。

●2日目

1.2日目は、本の3分の2までのところから、印象に残った部分を100字にまとめます。

2.自分の体験を書くとともに、ChatGPTを利用して社会実例を書きます。

字数は200字ぐらいです。

3.感想を100字書きます。

●3日目

1.3日目も同じように、本の引用を100字書きます。

2.体験実例と社会実例で200字書きます。

3.3日目の感想は、3日目の引用や実例に関する意見ではなく、本全体の主題に関する感想を書きます。

・一般化の主題

・是非の主題

・総合化の主題

・生き方の主題

などの中から、自分が習ったものを使って書いていきましょう。

4.結びの5行以内に、自作名言を入れましょう。

「○○はAではなくBである」という形の文です。

感想の部分の字数を長く書くためには、意見のあとに「例えば」と具体的な実例を書きます。

5.意見を書く際に、ChatGPTならどういう意見を書くか参考までに聞いてみましょう。

●4日目

全体を読み返して、結びの主題に対する関連が弱い文章は削りまず。

パソコンで字数調整をしたものを手書きで清書します。

■ChatGPTを使った感想文の書き方の例

「鶴の恩返し」の話をもとに、ChatGPTに関連する話を聞いてみました。

問:日本の昔話には、世界のものに比べて、動物を助け、その恩返しがあるというものが多いと思うが、それはなぜか。

答(一部):日本の昔話には、動物を助け、その恩返しを受けるという話が多く見られます。これは、いくつかの文化的・歴史的要因が影響していると考えられます。

自然との共生:

日本は自然と共生する文化が根強く、自然や動物に対する畏敬の念が昔から育まれてきました。農業や漁業など、自然環境に依存する生活が長く続いたため、人々は自然との調和を大切にしてきました。そのため、動物を助ける行為が善行とされ、物語の中でその善行が報われる形として描かれることが多かったと考えられます。

問:例えば、具体的に、どんな昔話の例があるか。

答(一部):「浦島太郎」

浦島太郎がいじめられていた亀を助けたところ、亀は彼を竜宮城へ連れて行きます。そこで乙姫に歓待され、楽しい時間を過ごしますが、地上に戻った後、長い時間が経っていたことに気づきます。この物語は、動物を助けることでその恩返しを受けるとともに、時間の流れや無常観についても教えています。

問:ほかにどんなものがあるか。

答(一部):「花咲か爺さん」

貧しい老夫婦が犬を助け、その犬が掘り当てた場所から宝物が出てくるという話です。しかし、欲張りな隣人が同じことをしようと犬を借りて真似をしようとしたところ、犬は宝物ではなくごみを掘り当てました。この物語は、善行と報酬の関係についての教訓を伝えています。

問:鶴の恩返しでは、鶴が自分の羽を抜いて服を作るという話があるが、鳥の羽を衣服に使うようなことはできるか。

答(一部):耐久性と実用性: 鳥の羽は非常に繊細で、繊維としての強度や耐久性が低いため、通常の布地として使用するのには適していません。羽自体が壊れやすく、頻繁な使用や洗濯に耐えることが難しいです。

問:鳥の羽根が衣服や装飾に使われた例を教えて。

答(一部):ヨーロッパのファッション

16世紀から17世紀にかけて、ヨーロッパでは貴族たちが鳥の羽を装飾に使うことが流行しました。特に、帽子の飾りとして大きな羽が使われました。孔雀の羽や鶴の羽、さらにはエグレッタ(白鷺)の羽などが人気でした。エリザベス朝時代のイングランドやフランスの宮廷では、ファッションアイテムとして羽が用いられ、ステータスシンボルとされました。

問:鶴の恩返しでは、男が、鶴が布を織っているところを覗いたために、鶴は家を出てしまうが、男が覗いたために破綻が生じる話は、ほかにどんなものがあるか。

答(一部):「オルフェウスとエウリュディケー」

ギリシャ神話のこの物語では、オルフェウスが亡くなった妻エウリュディケーを冥界から連れ戻そうとします。しかし、冥界の神ハデスから「地上に戻るまで決して後ろを振り返ってはいけない」と命じられたにもかかわらず、オルフェウスは途中で振り返ってしまい、エウリュディケーを再び失ってしまいます。

問:そういうことをするのは男が多いように思うが、それはなぜか。

答(一部):伝統的な性別役割の影響: 多くの文化において、歴史的に男性は外向的な活動や冒険、挑戦を象徴する役割として描かれることが多かったです。これに対して、女性は家庭や保護的な役割を担うことが期待され、物語の中でも内向的な性格や守る立場として描かれることが多かったです。そのため、物語の中で禁じられた行動を取る、あるいは冒険や探索に出るのが男性であることが多くなったと考えられます。

問:鶴の恩返しのような恩返しの話は日本文化の特徴だと思うが、日本以外の国には、どういう恩返しの文化の例があるか。

答(一部):ヨーロッパの「善行と報酬」の物語

ヨーロッパの民話や童話にも、善行が報われる物語が多く存在します。例えば、「灰かぶり姫(シンデレラ)」では、主人公が善良な心で逆境に耐え、最終的に幸せをつかむという話です。また、「アンドロクレスとライオン」の話では、アンドロクレスがライオンのトゲを抜いて助けた後、そのライオンが後に彼を助けるという恩返しの物語が描かれています。

問:物語ではなく、実際に動物などを助け、そのかわりに動物に恩返しをされたというような例はあるか。

答(一部):イルカによる救助

イルカは人間を助けることで知られており、多くの報告があります。例えば、サーファーや泳いでいる人がサメに襲われそうになった際、イルカがその人を守るためにサメと人の間に入ったり、サメを追い払ったりするケースが報告されています。また、海で遭難した人がイルカに導かれて岸に戻ることができたという話もあります。

問:日本における恩返しの文化について、150字程度の意見文を書いてみて。

答:日本の恩返し文化は、相手への感謝や礼儀を重んじる日本社会の特徴を反映しています。古くからの物語や伝統行事にも見られるこの文化は、人間関係の調和を大切にする考え方を育ててきました。恩を受けた人がその恩に報いる姿勢は、個々のつながりを深め、社会全体の結束を強める役割を果たしています。

問:これらの意見のあと、「だから、自分はこれからこうしたい」ということを書いてみて。

答:日本の恩返し文化は、感謝や礼儀を重視する社会の特色を映し出しています。この伝統は人間関係の調和を促し、社会の結束を強化する重要な役割を果たしています。だから、自分はこれからも日々の生活の中で感謝の気持ちを忘れず、他者への親切な行動を心がけたいと思います。また、受けた恩に対して誠意を持って応え、周囲の人々との良好な関係を築いていきたいと考えています。

問:この意見に対する反論を書いてみて。

答:恩返し文化を重視することは素晴らしい一面がある反面、過度にその価値観に依存することには注意が必要です。例えば、恩を受けた側が負担を感じたり、無理に恩を返そうとすることでストレスや不快感を生じることもあります。また、恩返しが義務として強調されすぎると、純粋な善意が失われる可能性もあります。したがって、感謝の気持ちを持つことは重要ですが、それを無理に行動に変えようとするのではなく、自然体で関わることも大切です。

こういうやりとりを参考にして、自分の体験実例を入れながら感想文を書きます。

書き終えたら、ChatGPTに、「おかしいところがあったら直して」と頼めば、文のつながりのおかしいところを説明してもらえます。

また、よく知られている物語文や説明文の本であれば、「あらすじを大きく3つに分けて教えて」とか、「主な論点を3つ挙げてみて」などと質問すれば、それに沿って自分の感想を展開させていくことができます。

ChatGPTを活用して、広がりのある読書感想文を書いていきましょう。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。夏期講習(0) 読書感想文(19)