寺子屋オンラインの少人数作文クラスの授業の様子です。

寺子屋オンラインクラスへの参加を考えている方、及び、寺子屋オンラインクラスの講師をこれからされる予定の方は、この動画を見ておいてくださるといいと思います。

動画の画面の一部だけを拡大して写しているので、画像が粗くなっていますが、もとの動画は、この12倍の大きさの画面です。

この日は生徒が8人いたので、少し混んでいる状態でした。

だから、授業は早いテンポで進んでいますが、通常はもう少しゆっくりしています。

参加生徒の学年は、小3が2名、小4が3名、小5が3名です。

動画の時間の区切りは次のようになっています。

・ 0分00秒~ 7分30秒……全体の説明(その日の連絡事項など)

・ 7分30秒~32分15秒……予習の発表+簡単な講評(詳しい講評は山のたよりに記載)

・32分15秒~43分09秒……作文実習

・45分09秒~54分03秒……読書紹介

・54分03秒~60分05秒……質問感想(そのあと、作文を書き終えるまで生徒は会場に残ります)

授業は、45分から1時間と時間が限られているので、

・予習の発表は1人3分以内、

・作文実習は全体で10分程度、

・読書紹介は1人1分以内、

・質問感想は1人2分以内

という感じで進めています。

時間の余裕があれば、暗唱チェックもしたいのですが、そうすると作文実習の時間が少なくなってしまうので、暗唱チェックは今後発表学習クラスの方でやるようにしたいと思います。

工夫しているところは次のような点です。

講評は、山のたよりに箇条書きで書いています。

一人ひとりの講評を全部言っている時間がないので、講評は各自で読んでもらうことにして、そのかわり予習の発表の際に、先生がひとこと付け加える形で、前回の作文のいいとろを言うようにしています。

言うのは、基本的にその子の作文のいいところだけです。

山のたよりへの講評は、赤ペン添削をしないので、約250字の講評を書くのにかかる時間は6分程度です。

ですから、誰でも10分もあれば、絵の見なども入れてカラフルにした講評を書けると思います。

講評は、その生徒への講評という面もありますが、それ以上に先生がその生徒に何を話すかというメモの役割の方が大きいです。

また、講師が休講した場合など、代講の先生が指導する際に、その講評が参考になります。

指導の重点は、添削や講評よりも口頭での説明の方です。

高学年の生徒は、口頭の説明でよく理解します。

低中学年の生徒は、保護者との面談で、保護者の方にその子の今やっている勉強の重点を理解してもらうことが指導の重点になります。

今回は、書いた作文そのものの発表はしていません。

発表は、毎月4週の発表会でやるようにし、通常は予習の発表の方に力を入れることにします。

予習の発表は、口頭で行っています。

以前は、予習の発表も発表室で行っていましたが、そうすると、予習のアップロードと作文のアップロードと、アップロードが週に2回もあり保護者の負担が大きいと考えたので、予習は作文のアップロードにまとめて行ってもらうようにする予定です。

この予習の発表のときに、その発表を聞いている生徒は、ほかの人の発表についてのメモを取ってもらいます

これは、あとで質問感想の時間に、発表内容を思い出せるようにするためです。

低中学年では、自分でメモを取ることが難しいと思いますが、だんだん慣れてくると思います。

作文実習は10分程度です。

時間は短いですが、授業の中でたとえ10分でもみんなで作文を書き始めると、そのあと、授業が終わってからも続けやすいので、短い時間であっても実習の時間を取るようにします。

その作文実習の間に、特に念入りに説明する必要のある生徒だけ、別に話をします。

これまでは、こういう別の話は、作文を書いているほかの人の邪魔にならないようにブレークアウトルームで行っていたのですが、移動の回数が多いと操作が複雑になるので、みんなのいる中で行うことにしました。

そのかわり、大体の時間を決めて、作文を書いている生徒はその間、スピーカーの出口にイヤホンなどを差し込んで音が出ないようにしてもらいます。

作文実習のあとは読書紹介です。

低学年の生徒は、読書紹介であらすじを全部言う形になることが多いので、1人1分以内という制限と、「いちばん面白かったこと」を中心に話してもらうようにしています。

今回は、読書紹介の司会を先生がしていますが、これは今後できるだけ生徒に司会をしてもらうようにする予定です。

読書紹介のあとは、質問感想です。

ほかの人の発表内容と読書紹介について、自分のメモをもとに思ったことを順に言ってもらいます。この時間は1人2分以内です。

この質問感想の時間は、今回は先生が司会をして、順に言ってもらっていますが、将来は、生徒の誰かが司会をして、全員がマイクをオンにして自由に途中で発言できるようにしたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

寺子屋オンラインの作文クラスの授業の様子です。

約1時間という長い動画ですが、どんな感じで勉強しているのか知りたい人には参考になると思います。

先生が授業をするのではなく、生徒が発表をする形の勉強です。(授業の動画は別に見られます)

こういう形の勉強だから、生徒どうしが親しくなるのも早いです。

この授業を見ていると、生徒どうしが親しくなるのが早いということがよくわかると思います。

先生中心の勉強ではなく、生徒中心の勉強です。

解説のくわしい教科書があれば、先生はほとんど登場しなくていいのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101)

県立松山東高校

(私立)新田高校普通科スーパー特進コース 学業特待生

U.O.さん

(保護者の方から)

本当に良い講座だったので受験最後まで受講してほしかったのですが、短い期間でしたが、お世話になりました。またご縁がありましたらよろしくお願いいたします。

(担当講師より)

合格おめでとうございます。素敵な高校生活になりますように!!

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

寺子屋オンラインの作文クラスの授業の様子です。

約1時間という長い動画ですが、どんな感じで勉強しているのか知りたい人には参考になると思います。

先生が授業をするのではなく、生徒が発表をする形の勉強です。(授業の動画は別に見られます)

こういう形の勉強だから、生徒どうしが親しくなるのも早いです。

この授業を見ていると、生徒どうしが親しくなるのが早いということがよくわかると思います。

先生中心の勉強ではなく、生徒中心の勉強です。

解説のくわしい教科書があれば、先生はほとんど登場しなくていいのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。友達サイト(7) 国語問題(15)

岡山県立倉敷天城中学校

岡山白陵中学校 I.K.さん

(保護者の方より)

お世話になりました。受講してからかく文章がかなりマシになりました。ただ、短期間の受講だったこともあり、繰り返しが多かったり、文がねじれたりなどいまだおかしな文をかいていることも多いのでまだ継続していく必要があるなあと思っております。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

言葉の森では、この春から、親子作文に本格的に取り組んでいます。

これまでも親子作文というのはあり、今でも、電話通信で作文を書いている幼長や小1の子はいます。

しかし、電話通信指導だと、電話のあと家庭に任せる時間が長いので、親子の関係がうまく行く場合と、うまくいかない場合があるのです。

例えば、ほんのささいなことのように見えますが、子供が、「このあと、何を書いたらいい」と、お母さんに聞いてきたとします。

そのときは、すぐに手助けをしてあげるのが基本です。なぜなら、子供は安心できる状態で作文を書きたいからです。

いつでも、近くにいる人が手助けしてくれると思えば、不安なく自由に書くことができます。

しかし、子供が自分でやらないと意味がないという考えで、子供に、「自分で考えなさい」と突き放してしまうお母さんもいるのです。

それは、もちろん、そのお母さんが子供のためを思って善意で言っていることですが、こういうやりとりが繰り返されると、子供は安心して楽しく書くという気持ちをなくしてしまうのです。

また、次はもっと多いことですが、子供が書いた作文に対して、もっといい作文にしたいという気持ちから、直すことを求めてしまうお母さんがいることです。

子供が書いたものを大人が見れば、直したいところはたくさん出てきます。

「もっと、ここはこういうふうに書いたらいいよ」というような、そこだけ見れば何でもないことのように見えるアドバイスでも、これが子供の書く意欲をなくしてしまう最も大きな原因になるのです。

子供の立場からすれば、作文は一生懸命に書いたもので、言わば自分の分身のようなものです。

それを認めてもらうのが第一に重要なことで、その欠点を指摘するのは、子供がもっと自信をつけてからなのです。

そして、本当は、自信をつけてからでも、直すのはほどほどにして、そのかわり、項目のよくできたところをたっぷり褒めてあげるのです。

この褒める評価ができるのが、事前指導のよいところです。

例えば、「数字や名前を思い出して書こう」という事前指導で、子供が数字や名前を思い出して書いてきたら、そこを褒めることができます。

もし、そういうことを何も言わずに、子供に作文を書かせて、子供が書いた作文を見せにきても、先生が褒めるのは感覚的なことだけになってしまいます。

すると、子供は褒められるのはうれしいが、なぜ褒められるのかわからないという状態になります。

そういうことが繰り返されると、子供はだんだんと作文を書く意欲をなくしていきます。

作文を直すときでも同じです。子供が長く書いた作文を持ってきたときに、「長く書いたのはいいけど、もっと字をていねいに書かなきゃ」などと言ってはいけないのです。

次の作文を書く直前に、「今日の作文は、字数は短くてもいいから、最初の一行をていねいに書いていこうね」と言って、子供がそのように最初の一行だけていねいに書いてきたら、そこを褒めるのです。

こういうほんのちょっとしたやりとりのコツのようなことが、10分間の電話指導では十分に伝わりません。

電話指導のあとの保護者との話の中で、相談を受けて答えることはできますが、それでも、子供が書いている状態をずっと見ているわけではありませんから、どうしても対応が不十分になります。

しかし、これが、オンラインで約1時間一緒に書く状態で作文指導をするのであれば、もっと親身な対応ができます。

そして、子供も、親子だけで書くのではなく、先生も一緒で、友達も一緒ですから、勉強というよりも何かのイベントに参加するような気持ちで取り組めます。

それで、この春から、幼児の親子作文を寺子屋オンラインで本格的に行うことにしたのです。

たぶん、今、幼長や小1で、オンラインの親子作文に取り組んでいる子は、作文も読書も好きになり、暗唱も得意になり、いい友達ができ、作文がずっと勉強生活の一部のようになっていくと思います。

(読書が好きになるのは、毎回生徒の読書紹介があるからです。暗唱が得意になるのは、暗唱チェックができるからです。ただし、作文クラスは作文実習の時間を確保する必要があるので、暗唱チェックは今後発表学習クラスの方でまとめるようにする予定です。)

(つづく)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

幼児期の学力の基本は日本語力です。

しかし、日本語力というものは差が目立ちません。

目立つのはもっと勉強的なことです。勉強はした子としていない子では差がはっきり出ます。

しかし、差がはっきり出るのは表面的なもので、あとからいくらでも追いつくので心配は要りません。

大人になって大成するのは、小さいころからよく勉強していた子ではなく、よく本を読んだりよく親子で対話をしたりたっぷり遊んでいたりした子なのです。

学力の基本である日本語力を育てると言っても、何を基準にしたらいいかわかりません。

かつては四書五経のような基準となるものがありましたが、今の学校の国語の教科書を読んでいれば日本語力がつくと思う人は誰もいません。

だから、言葉の森では、高校3年生まで続けられる作文教育を、これからの日本語力育成の柱としたのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。親子作文コース(9)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

内容を一部修正し、記述の順序を入れ替えました。3.16

■1.寺オン作文クラスの今後の運営

●作文クラスの学習の意義

寺子屋オンライン作文クラスの意義は、

(1)生徒どうしの知的な交流と、勉強を通しての友達化

(2)親子の対話、又は、データの調査による題材の充実化

(3)作文力の向上

(4)コミュニケーション力の向上

です。

生徒どうしの知的な交流は、遊びだけの交流でもなく、受け身だけの勉強でもない学習という意味です。

親子の対話とデータの調査は、作文の発表によって、体験実例以外に個性を出せる取材と調査の分野の準備が充実するという意味です。

作文力の向上は、個別電話通信でも共通ですが、他の生徒との関係でより意欲的に取り組める面があります。

コミュニケーション力の向上は、作文や読書の発表とともに、相互の感想で対話をする力が向上するという意味です。

●授業の流れ

授業の流れを次のようにします。

(1)準備の発表(10-15分)。生徒が今週の準備を発表します。この発表は発表室に入れる必要はなく口頭と画面による発表で結構です。先生がタイマーなどを使って発表時間を決めますので、その制限時間を参考にして発表してください。

準備(予習)の発表を口頭だけにするのは、準備と作文の2回もアップロードするのは大変だと思われるからです。

しかし、準備は作文の勉強の中で最も大事な過程なので、必ず構想図や予習シートを書いておき、作文のアップロードのときに一緒にアップロードするようにしてください。

ほかの人の発表を聞くときは、あとで質問や感想を述べられるように簡単なメモをして聞くようにしてください。

その発表の中で、先生がそれぞれの生徒の前回の山のたよりの講評を述べることがありますが、詳しい講評は各自の山のたよりでごらんください。

(2)感想(10-15分)

ほかの人の発表について、質問や感想を順番に言ってもらいます。感想を言うのは、ほかの人の発表をよく聞くためでもあるので、聞き取りの練習としてやっていってください。

(3)作文実習(10-15分)。クラスの人数によって作文実習の時間は変わります。体験学習の人がいる場合は、この実習の時間に別途行います。

(4)読書紹介(5-10分)。読んでいる本を見せて、いちばん印象に残ったところを中心に1、2分で説明してもらいます。これは生徒どうしでやってもらう場合が多くなります。

(5)暗唱発表(5-10分)。暗唱をしている人どうしで暗唱発表をします。これも生徒どうしでやってもらう場合が多くなります。

(6)保護者懇談会(10-15分)。あらかじめ週を決めて保護者懇談会を行います。臨時の質問や相談があれば時間のある範囲で随時懇談又は面談を行います。

(7)作文実習の続き(残りの時間)。その週の作文を書き終えるまでZoomの会場にいるようにしてください。会場はブレークアウトルームのままでも、メインルームに移動してもどちらでも結構です。ただし特別な事情がある場合は、保護者がチャットなどで連絡する形で、作文を書き終える間に退出しても結構です。

(8)4週目は、発表交流会を行います。

あらかじめ発表交流会のフォームで参加するクラスを選んでおいてください。発表するのはどこか1クラスですが、見学は何クラスでもできます。

4週目は、先生の講評と準備の発表はなく、自分がこれまで書いた作文の中からひとつを選んで発表をしてください。清書は、先生の講評などを参考にしながら、そのあと各自で行ってください。

●作文のアップロードの仕方

(1)作文を書き終えたら、その作文の構想図や関連する写真なども一緒に、作文の丘にアップロードしてください。

作文の写真は机の上において真上から写すと天地左右が回転してしまう場合があります。少し立てかけて写すと正しく写ります。

(2)従来は作文の丘に画像をアップロードしていただいていました。

そのやり方のままでも結構ですが、今後はできるだけgoogleフォトなどにアップロードしたもののURLリンクを作文の丘の本文に貼り付けるようにしてください。理由は、画像が自分のgoogleフォトで管理できるようになり、動画などの重いファイルも入れられるようになるからです。作文の画像だけでなく、関連する写真や動画も入れておくと、発表会のときにも活用できます。

(3)今後、作文の画像のリンクを入れる形になるので、画像に書いていた赤ペン添削はなくなります。先生の講評は、講評欄でごらんください。

■2.寺オン発表学習クラスの今後の運営

●発表学習クラスの学習の意義

発表学習クラスの意義は、

(1)身近な生活の中で実験・調査・経験に取り組む主体的な問題意識

(2)経験の学問化

(3)学問の創造化

(4)コミュニケーション力の向上

です。

日常生活の中で、問題意識を持ち、それを学問的に考える姿勢を持ち、その学問的な結果を創造的に発展させる姿勢を持つことです。

それを、相互の発表の中で行うことによって、発表力をはじめとするコミュニケーション力を育てます。

●授業の流れ

(1)作品の発表(15-30分)。発表室に入れた作品を、順に発表してきます。

発表する内容は自由です。作文の構想図は必ずしも入れなくていいことにします。

先生がタイマーなどを使って発表時間を決めますので、その制限時間を参考にして発表してください。

また、あとで、全員に質問や感想を言ってもらうので、ほかの人の発表を聞くときは、簡単なメモを取りながら聞いておいてください。

(2)読書紹介(5-10分)。読んでいる本を見せて、いちばん印象に残っていることを中心に1、2分で説明してください。

(3)暗唱発表(5-10分)。希望者のみ。自分が暗唱した文章のうち、最新の100-300字分を発表してください。

(4)質問と感想(5-10分)。できるだけ多くの人の発表に対して感想を言えるようにしてください。「感想はありません」ということは原則としてなしです。

(5)保護者懇談会(10-15分)。あらかじめ週を決めて保護者懇談会を行います。臨時の質問や相談があれば時間のある範囲で随時懇談又は面談をおこないます。

(6)授業のあと、ブレークアウトルームを使うのは自由です。動物広場という別のZoom会場も利用できます。

(7)4週目は、発表交流会を行います。これまでに発表したものの中から選んでも、新しいものをアップロードしてもどちらでも結構です。

あらかじめ発表交流会のフォームで参加するクラスを選んでおいてください。発表するのはどこか1クラスですが、見学は何クラスでもできます。

4月からgoogleコミュニティが使えなくなるため、寺子屋オンラインの作文クラス、発表学習クラスの運営を一部変更します。

また、自主学習コースについても、今後運営方法を変える予定ですが、これは詳細が決まり次第、後日お知らせします。

■3.google+コミュニティのデータのダウンロード

google+コミュニティに入れていた自分のデータをダウンロードすることができます。

手順はこちらです。

https://support.google.com/plus/answer/1045788?hl=ja

(「google+ データ ダウンロード」などで検索できます。)

■4.googleフォトなどの利用と共有リンクの方法

3月中に、「鳥の村」の新しい「発表室」へのアップロードに移行できるようにしてください。

「鳥の村」の「発表室」は、jpg画像しか送れないことと、重いファイルは送信に時間がかかる可能性があることから、できるだけご自分のgoogleフォトなどにアップロードし、その共有リンクを貼り付けるようにしてください。

また、作文の丘にアップロードする画像も、今後はできるだけgoogleフォトの共有リンクを利用してください。

googleフォトは、画像のアップロード無制限で、動画もアップロードできます。

googleフォトへのアップロードと、作文の丘、鳥の村の発表室へのリンクの手順は、こちらです。

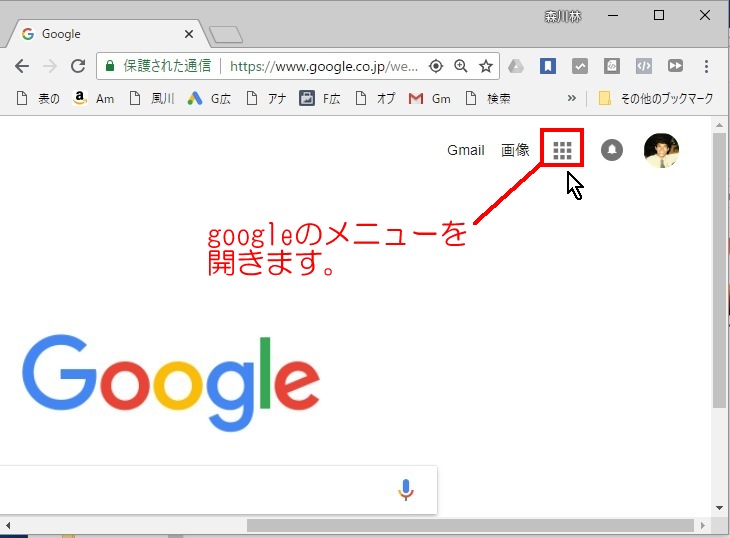

▽googleのメニューを開きます。

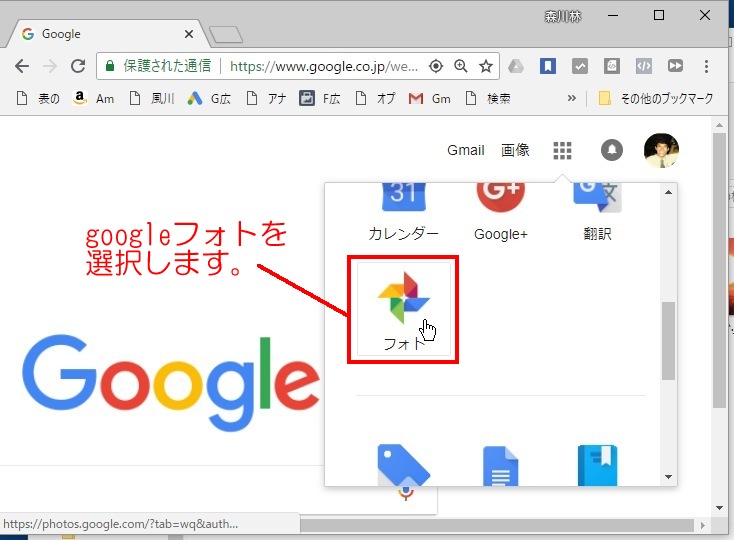

▽googleフォトを選択します。

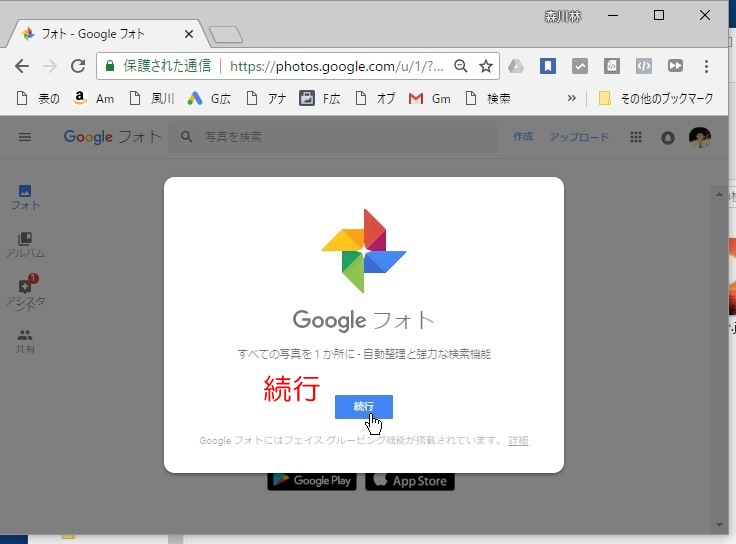

▽続行

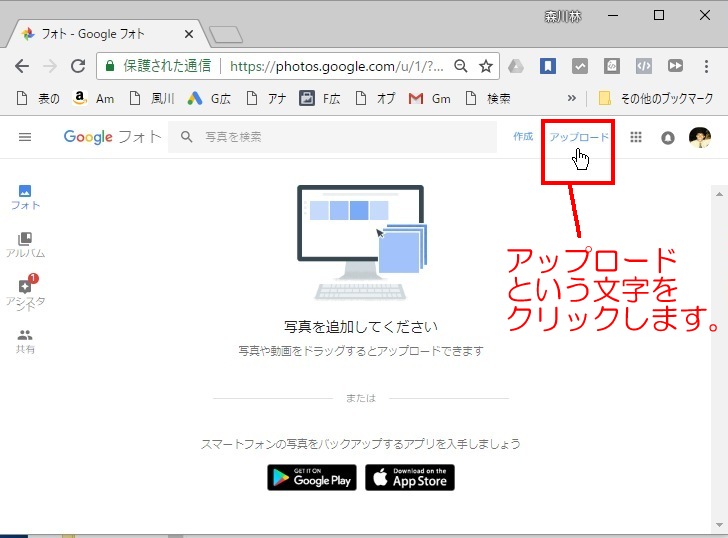

▽アップロードという文字をクリックします。

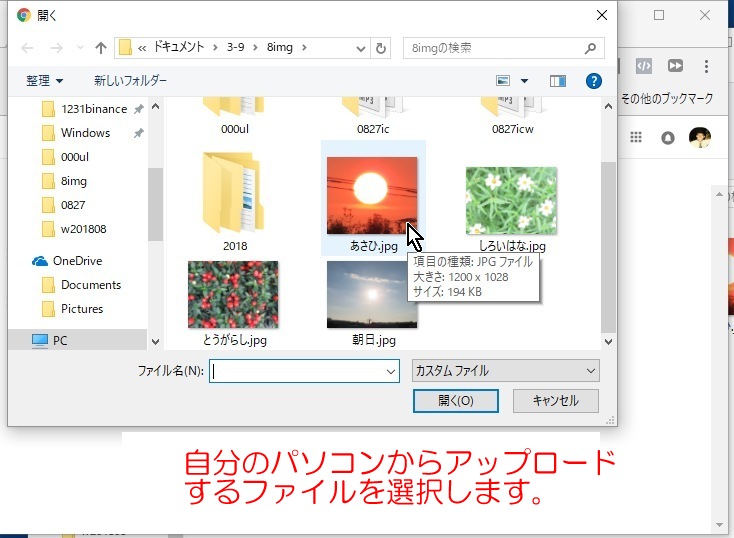

▽自分のパソコンからアップロードするファイルを選択します。

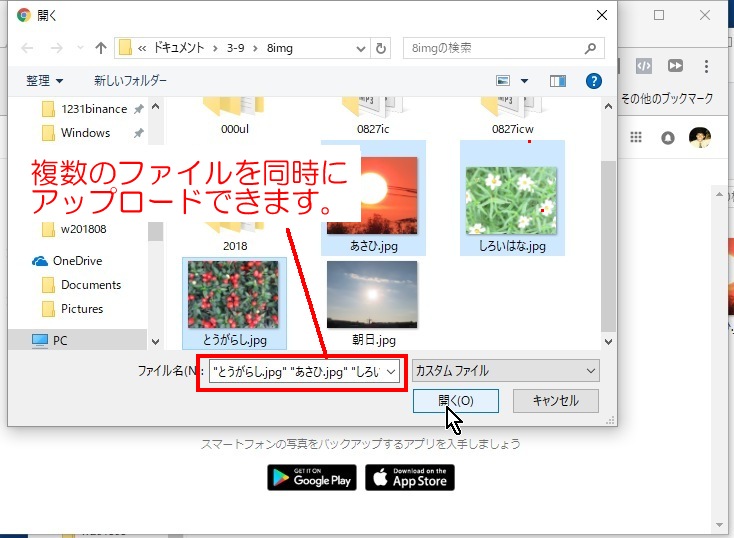

▽複数のファイルを同時にアップロードできます。

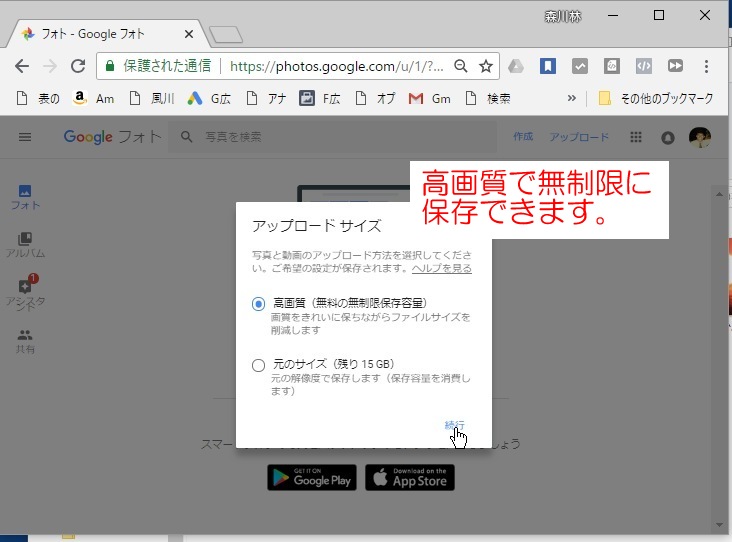

▽高画質で無制限に保存できます。

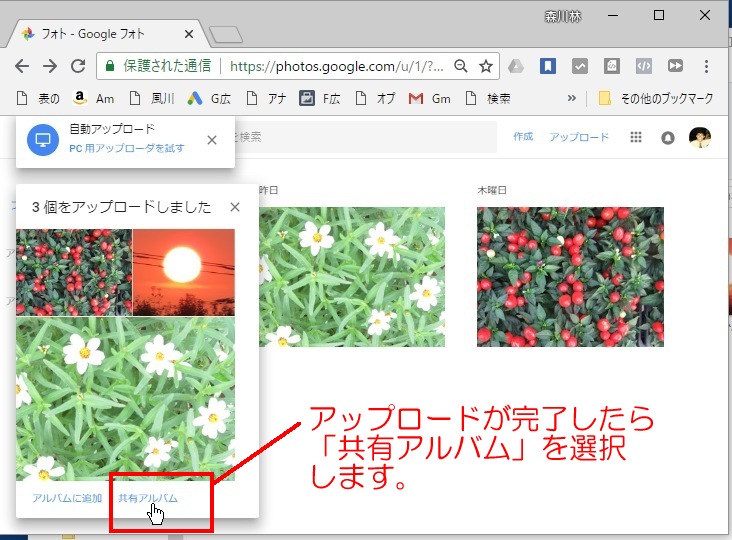

▽アップロードが完了したら「共有アルバム」を選択します。

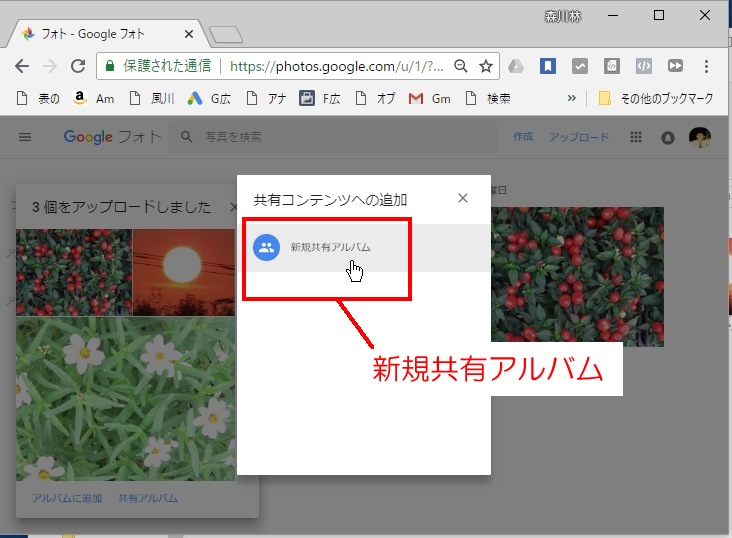

▽新規共有アルバム。

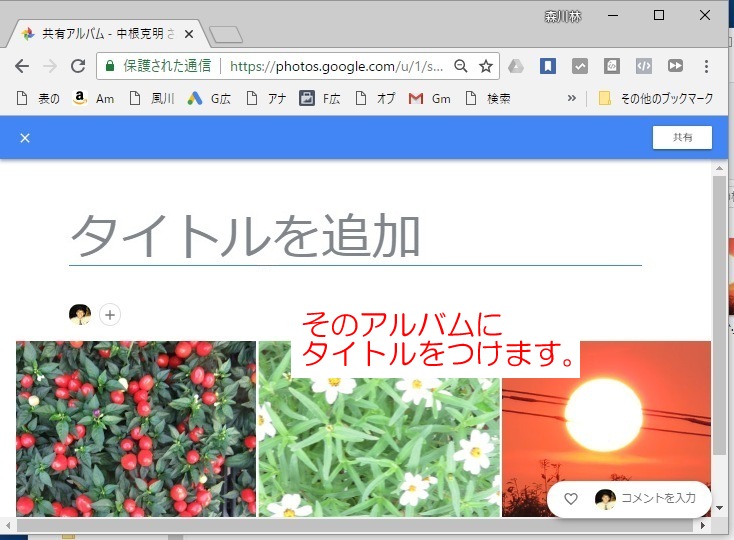

▽そのアルバムにタイトルをつけます。

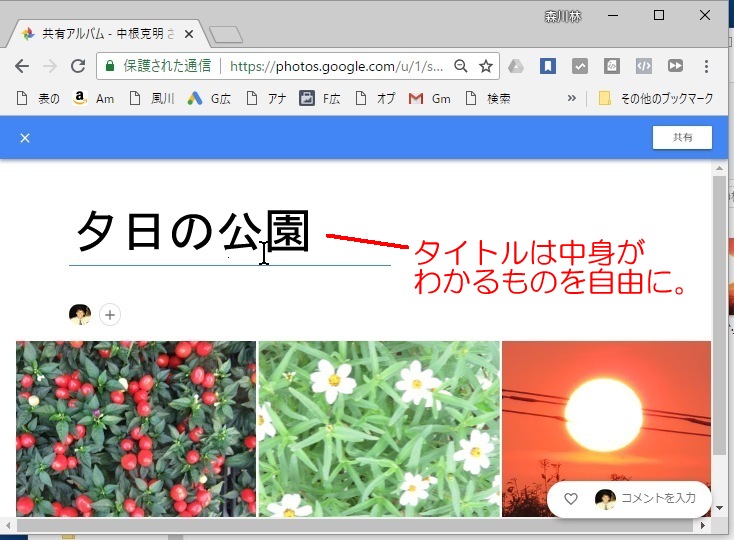

▽タイトルは中身がわかるものを自由に。

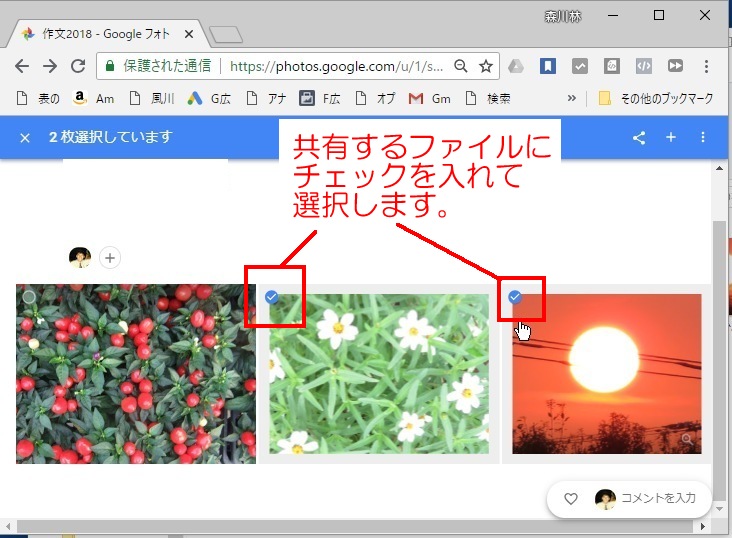

▽共有したいファイルにチェックを入れて選択します。

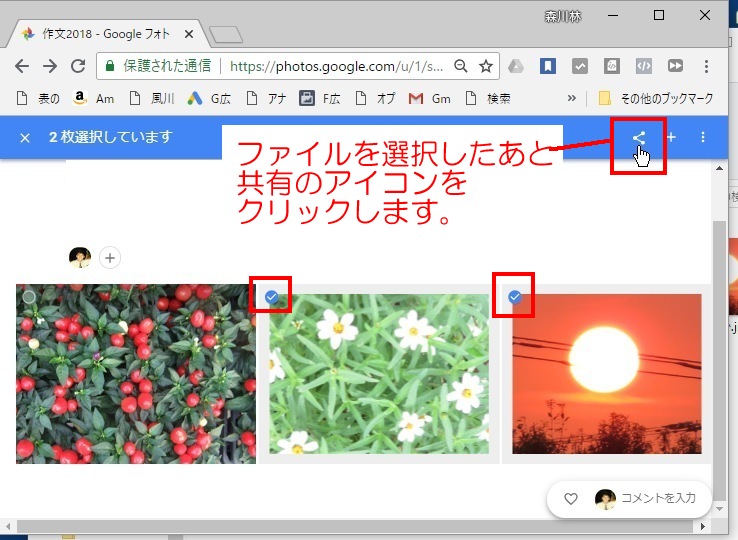

▽ファイルを選択したあと共有のアイコンをクリックします。

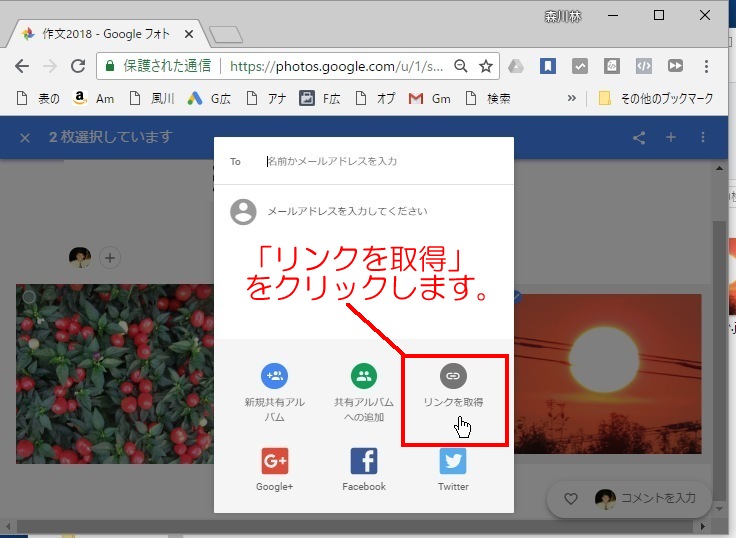

▽「リンクの取得」をクリックします。

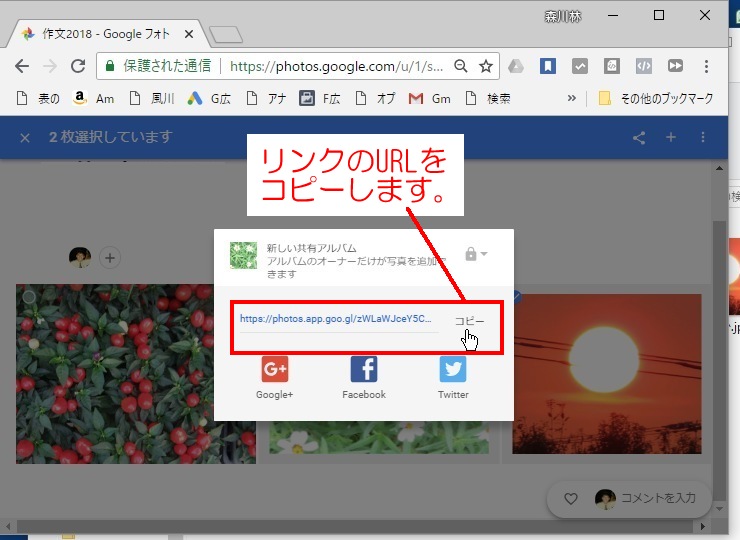

▽リンクのURLをコピーします。

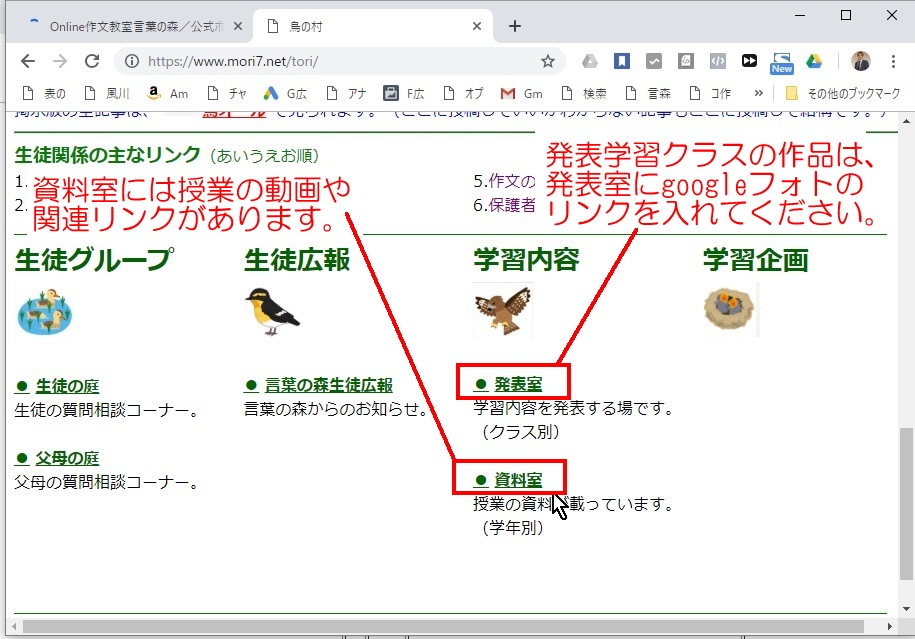

▽言葉の森のホームページです。

作文は「作文の丘」から送れます。

発表学習の発表作品は「鳥の村」の「発表室」から送れます。

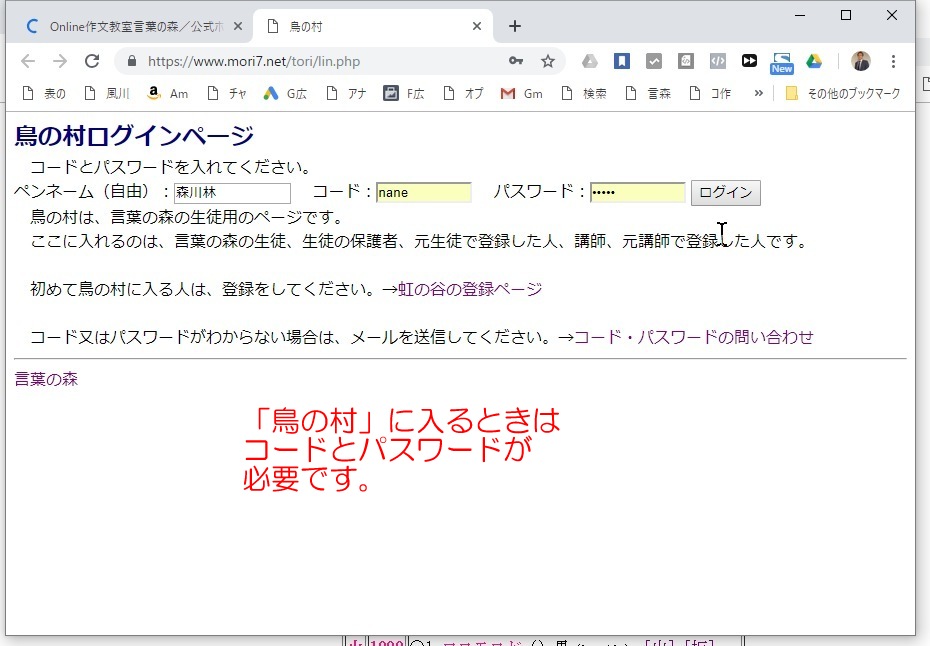

▽「鳥の村」に入るときは、コードとパスワードが必要です。

▽発表学習クラスの発表作品は、「発表室」にgoogleフォトのリンクを入れてください。

「資料室」には、授業の動画や関連リンクがあります。

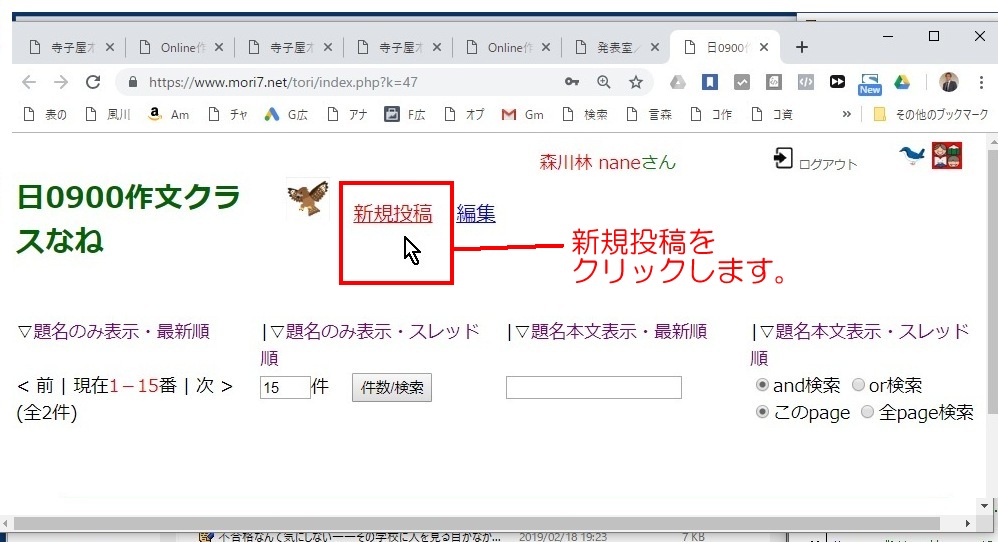

▽発表する作品がある場合は、発表室の中の自分の参加しているクラスを選びます。

▽自分の参加しているクラスの中で、「新規投稿」をクリックします。

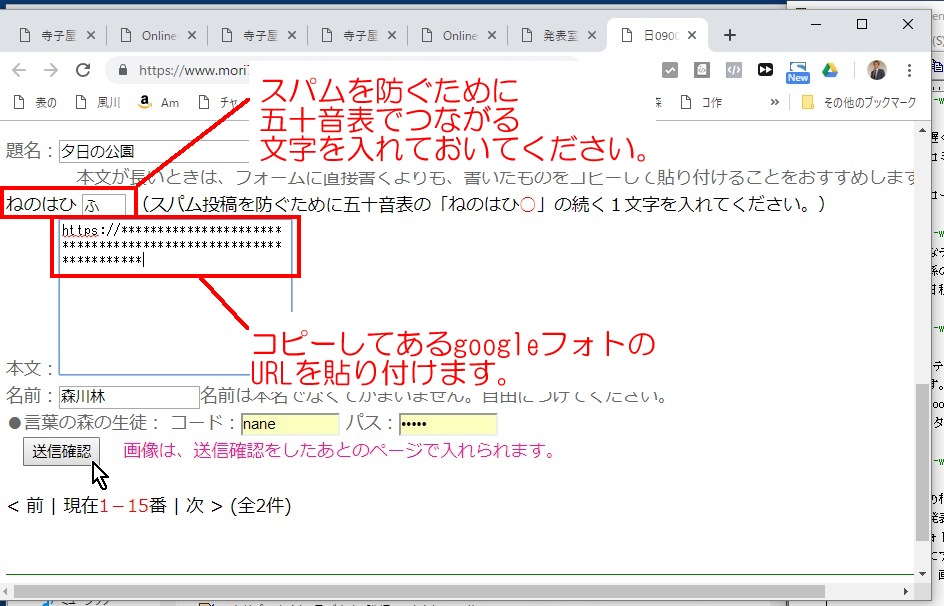

▽スパムを防ぐために、五十音表でつながる文字を入れます。

本文の欄に、コピーしてあるgoogleフォトのURLを貼り付け、送信します。

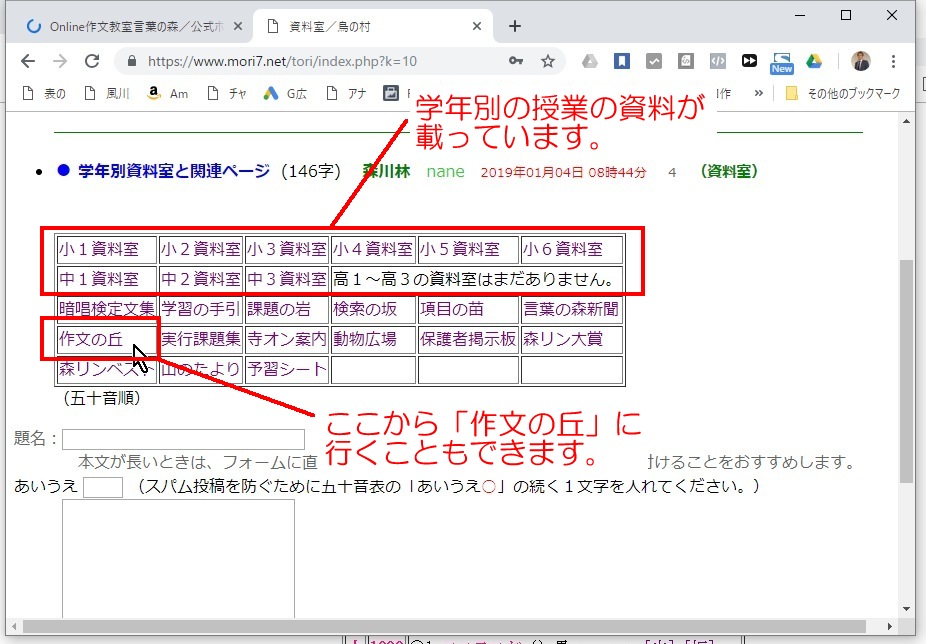

▽資料室には学年別の授業の資料が載っています。

関連リンクから「作文の丘」に行くこともできます。

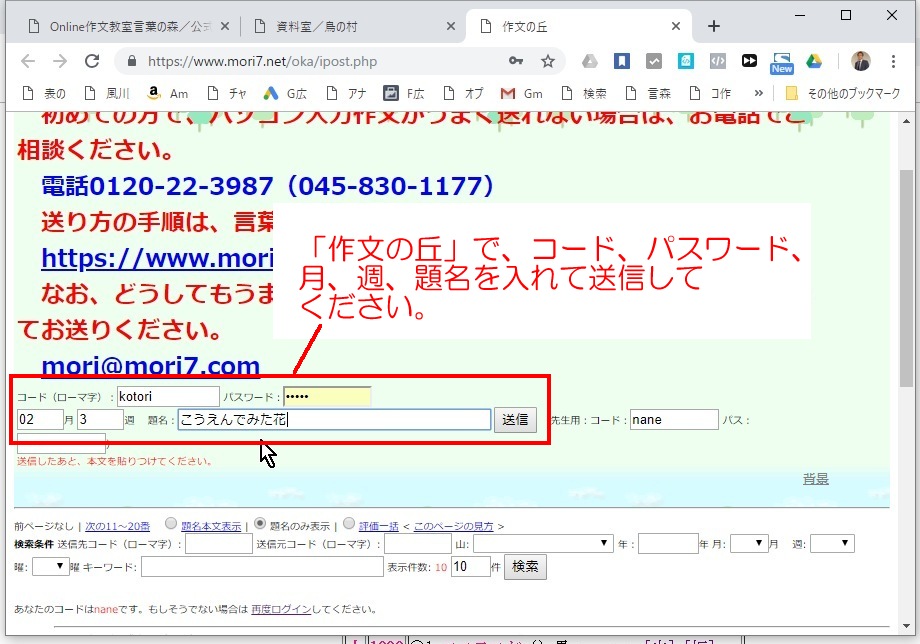

▽作文を送るときは「作文の丘」で、コード、パスワード、月、週、題名を入れて送信。

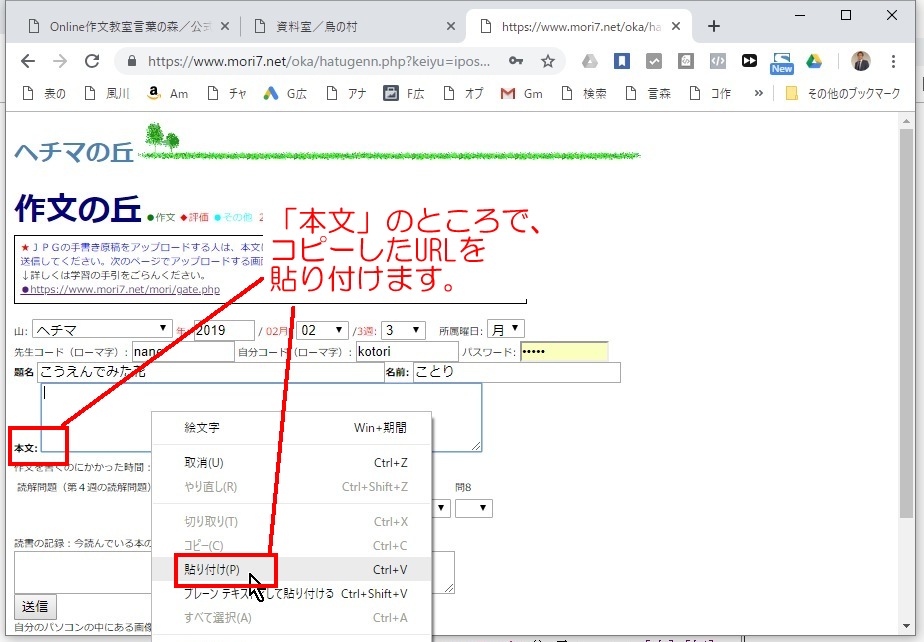

▽次の画面で、本文のところに、googleフォトの共有リンクでコピーしたURLを貼り付けます。

この本文の欄に、パソコンで入力したものを入れることもできますが、ここに直接書くのではなく別のところで書いたものを貼り付けるようにしてください。

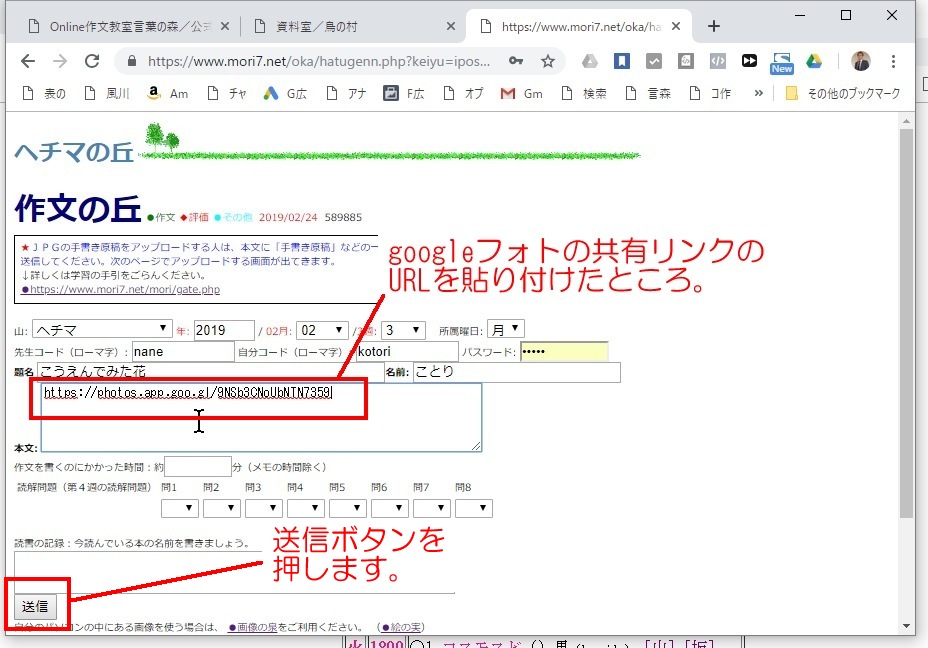

▽googleフォトの共有リンクのURLを貼り付けたところです。

送信ボタンを押して次のページに行きます。

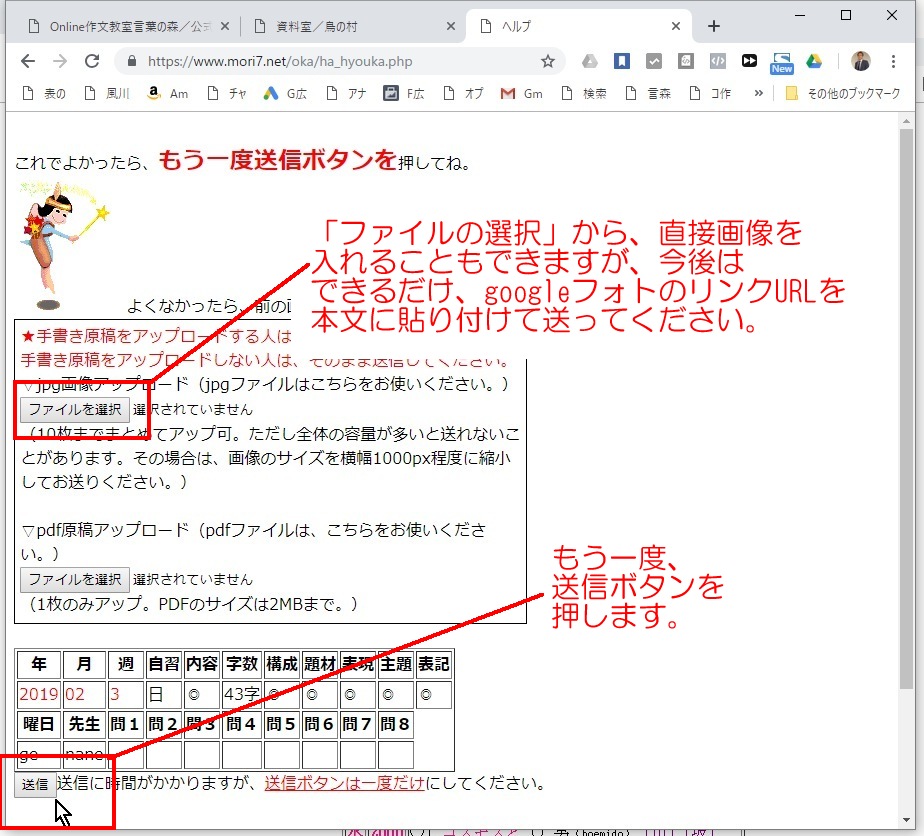

▽この画面で、「ファイルの選択」ボタンから、直接画像を入れることもできますが、今後はできるだけgoogleフォトのリンクURLを本文に貼り付けて送るようにしてください。

この画面では何もせずに、そのまま送信ボタンを押します。

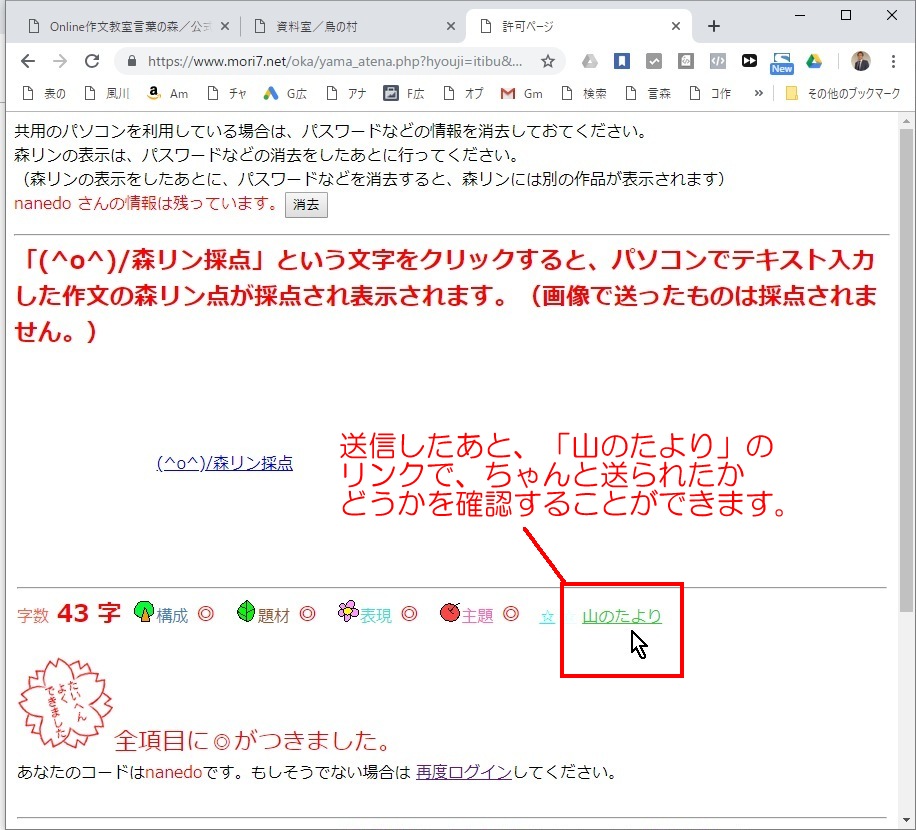

▽送信が終わると、「山のたより」のリンクが出てきますので、「山のたより」に行って、自分の送ったものが入っているかどうか確かめることができます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。懇談会・個人面談(0) 生徒父母連絡(78)