言葉の森では、日曜日の作文クラスを、朝の9時から行っています。

これまで、言葉の森の受講案内には、平日のクラスと、土曜の午前中のクラスしか記載していなかったために、日曜クラスのことを知らない方も多いと思います。

現在、土曜の午前中のクラスは希望者が多く、空き時間帯がかなり限られています。

日曜の作文クラスは、まだ空きがありますから、午前中の授業を希望される方は、日曜作文クラスの体験学習をお申し込みください。

日曜クラスは、Zoomを使った少人数の全員参加型のクラスですので、授業のあとすぐに作文を書き出すことができます。

平日の時間帯では、保護者の帰宅が遅く、子供と保護者の共通の時間が取れないという方などにおすすめです。

また、朝の9時ですから、今アメリカなどで受講されている方も、現地での夕方の時間に授業を受けられるようになります。

体験学習を希望される方は、言葉の森まで、体験学習のページからお問い合わせください。

https://www.mori7.com/ftaikenn.php

▽寺オン作文クラスの授業から(土1000クラス、音声のみ、参加生徒は小学2、3年生))

https://youtu.be/lsA2it5q2DI

今ちょうど、夏休みの読書感想文の資料を作るために、「モモ」(ミヒャエル・エンデ)の本を読み返していたところですが、モモのいる廃墟の円形劇場に集まる子供たちと、この作文クラスの子供たちがなぜか重なっているように感じました。

作文クラスの場合は、作文の勉強ですが、それにもかかわらずどちらの子も自由な時間をたっぷり生きているように思ったのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

寺オンクラスのいいところは、参加する生徒が友達のようになれることです。

それは、勉強の内容が、作文にしても、発表にしても、自習にしても、自主性や創造性があるからです。

一律の決まった内容で授業を受けるのとは違って、それぞれの生徒が個性を発揮できる場があるからだと思います。

子供たちの中には、よく話す子も、あまり話さない子もいますが、どちらも心配要りません。

子供はみんな、自分にいちばんぴったり合った方法で参加しているからです。

そして、学年が上がるにつれて、どの子もそれまでとは違った形で変化し成長していくのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺オン作文クラス(2)

アクティブラーニングの目的は。主体的な学習による学力の向上と、グループ討論による問題解決能力の育成と言われています。

共通のテーマで、グループ討論をしながら意見を述べ、他の人に説明するというような学習は、確かに学力を向上させます。また、問題意識を育てる姿勢を養ってくれます。

言葉の森の発表学習は、このアクティブラーニングに似ていますが、異なる点もあります。

そのひとつは、各人がテーマを自由に選んで発表するという点です。

アクティブラーニングの場合は、ある程度以上の年齢の、ある程度優秀な生徒がグループを作って学習することが前提になっています。

それは、共通のテーマをもとにした学習なので、学力の低い生徒が集まって自由討論をすると、単なる雑談会のようなものになってしまうからです。

また、発表学習は、全員が発言に参加できるぐらいの少人数を維持してクラス運営が行われるので、参加するすべての生徒が対話をする機会があります。

この全員対話の時間によって、友達と知的なテーマで親しく交流するという人間関係力も含むコミュニケーション力が育っています。

個性の発見と創造、そして知的なコミュニケーション力の育成が、発表学習のアクティブラーニングとは異なる特徴です。

これからの時代に必要なのは、それぞれの子にある独自の興味や関心を活かすことで、そのために子供の個性を発見しその個性を他の人との交流の中で発展させるということが重要になってきます。

発表学習の教材は、主にその学年で習う理科のカリキュラムをもとにして作っています。

しかし、多くの子は、そのカリキュラムに関係なく、自分の好きなテーマで自由に研究しその研究結果を発表しています。

この発表学習は、発表するのはもちろんですが、人の発表を聞くのも面白いので、多くの子は事情によって欠席するときも、授業の動画を録画しています。

発表学習は現在、小学3~6年生が主な参加者ですが、今後、幼児や小学1年生も参加しやすくなるカリキュラムを考えています。

今、小学1、2年生の理科的な学習の教材として使っているのは、次の本です。

「しぜんとかがくのはっけん!366」(主婦の友社)

「理科好きな子に育つ ふしぎのお話365」(誠文堂新光社)

今後、幼児、小学1、2年生向けの教材として参考にしたいと思っているのは、次のような本です。

「頭のいい子が育つ あそび図鑑」

「できるよ! せいかつ366 (頭のいい子を育てる)」

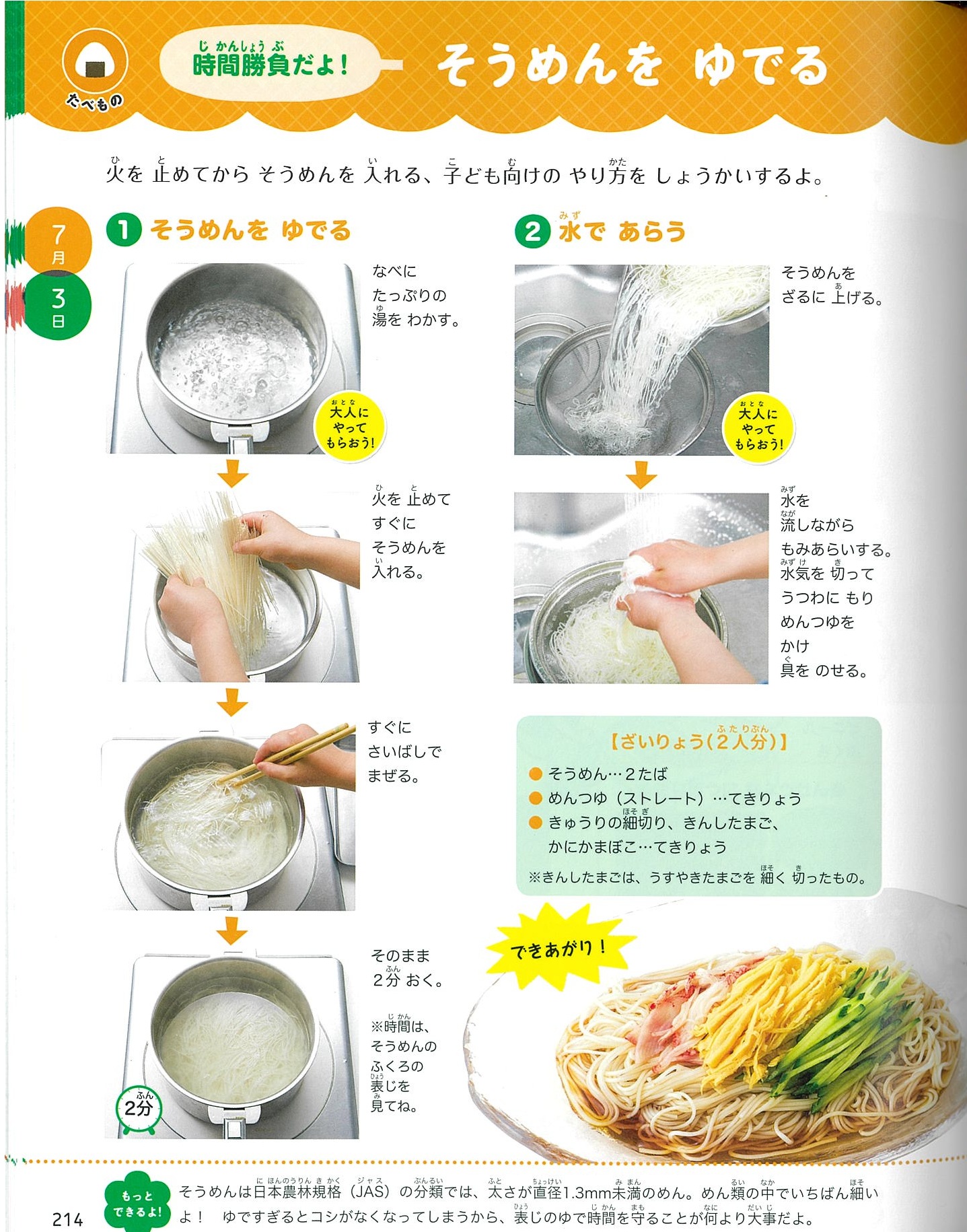

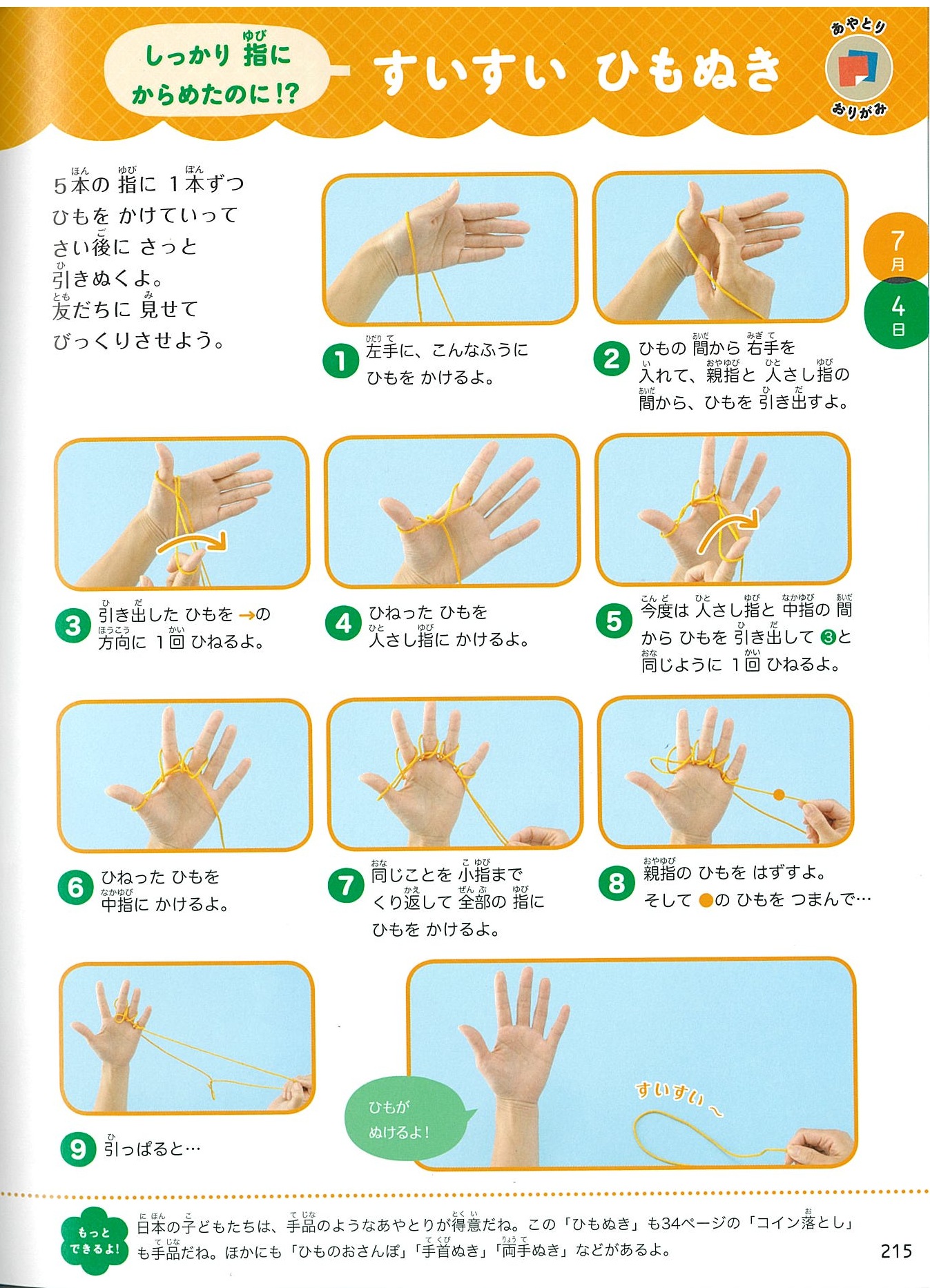

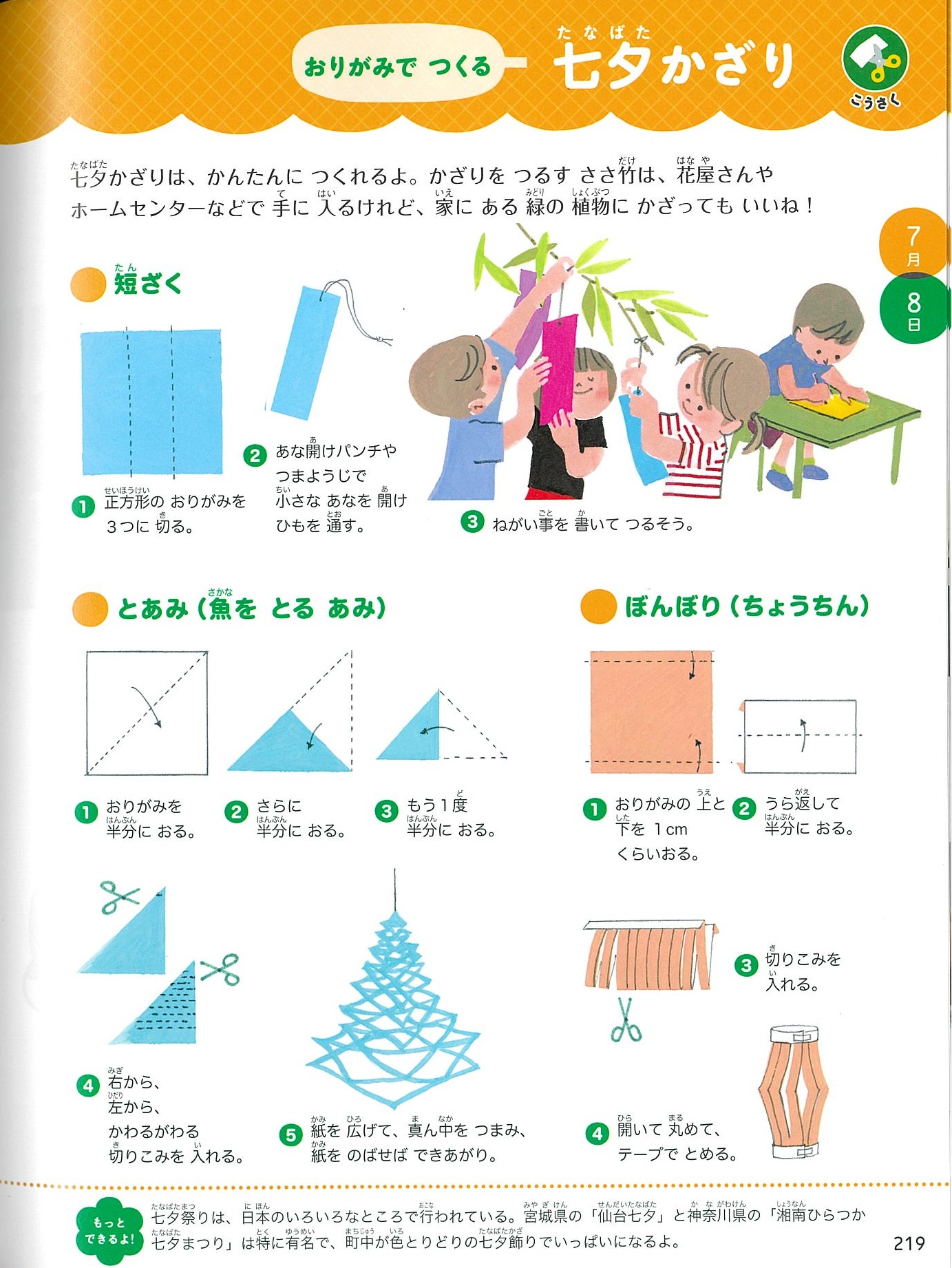

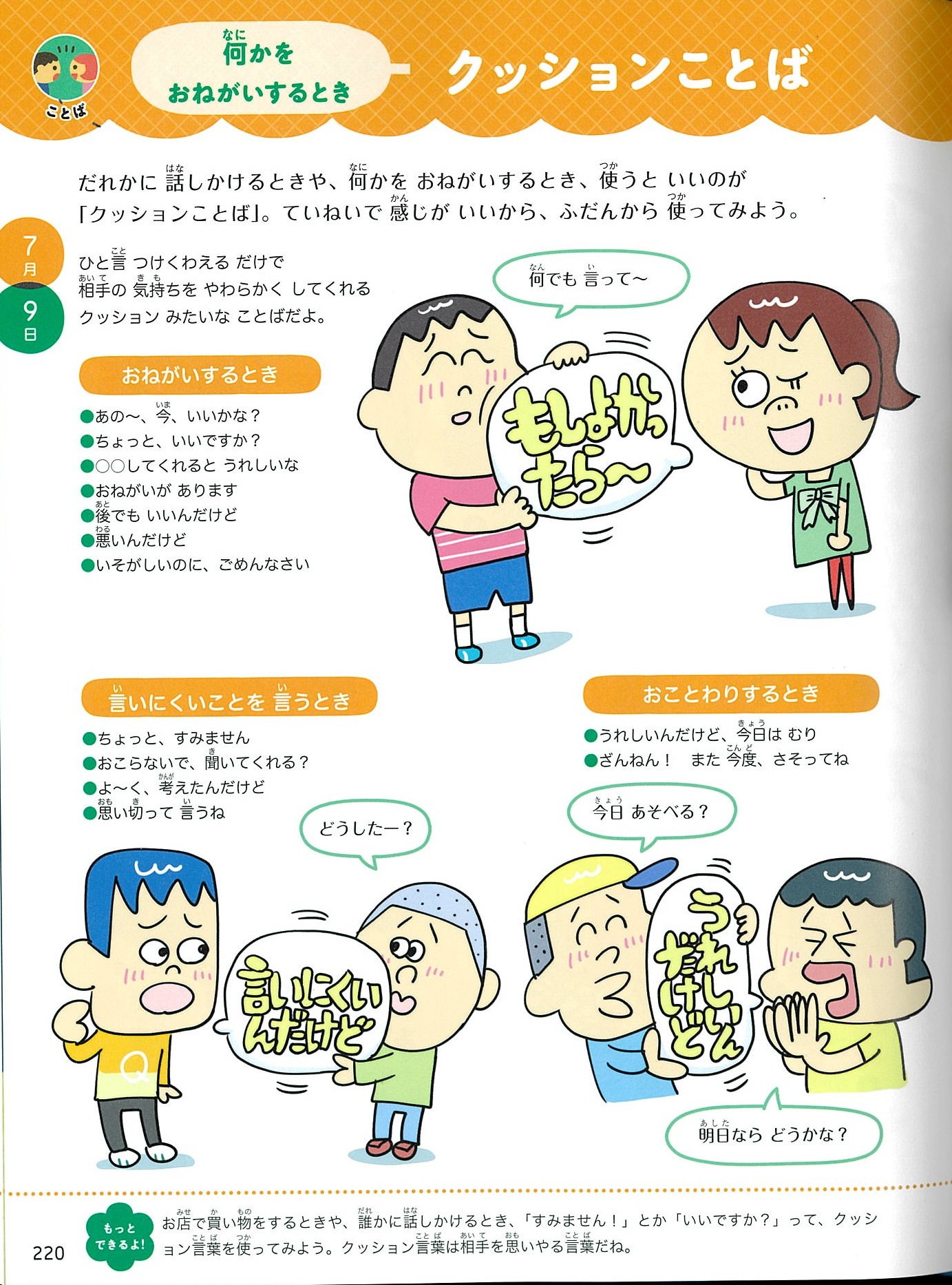

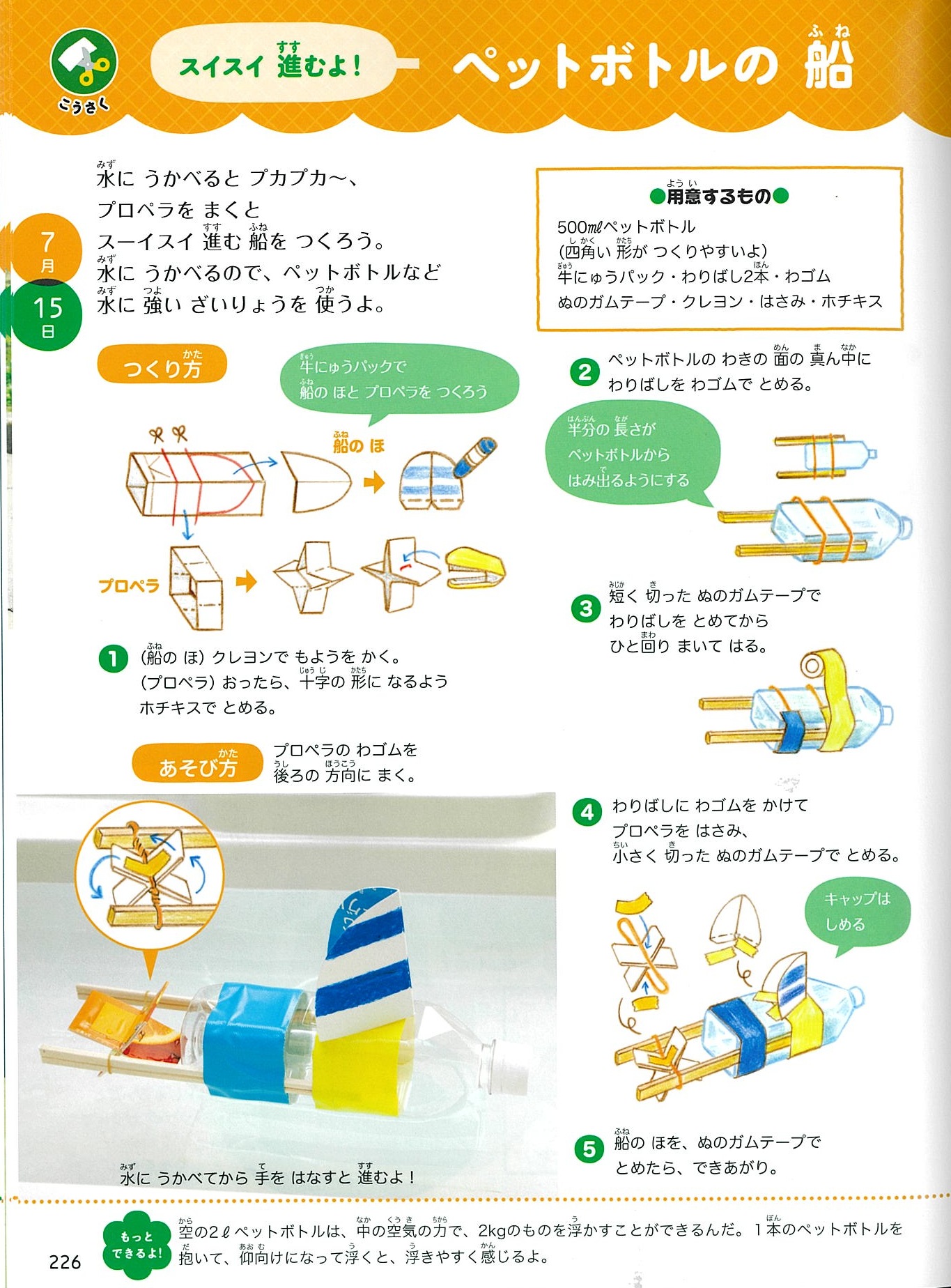

この「できるよ! 生活366」の7月のページには、次のような話が載っています。

こういう記事を参考に、日曜日に親子で協力して何かを仕上げ、それを写真や動画で撮り、子供たちが互いに発表し質問や感想を述べ合います。

この中で、その子の個性の発見や創造があり、知的なコミュニケーション力が育ち、親子の交流が深まり、家庭の文化が育っていきます。

▽そうめんをゆでる

▽すいすいひもぬき

<

▽七夕かざり

<

▽クッションことば

<

▽ペットボトルの船

<

発表学習クラスの授業の様子「モンシロチョウの観察」から(水1800)

https://youtu.be/zBpVu8l3xv0

言葉の森の小学2年生までの作文課題は、自由な題名ですから、こういう発表学習の経験を作文に書くと、楽しい勉強になると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

今の教育は、ある基準を目指してみんなが同じようになることで、その同じ水準を目指して点数がつけられています。

しかし、本当は、誰もが自分の個性を発揮して、その個性の分野で第一人者になることが教育の目的です。

それが、単なる理想論ではなく、発表学習クラスで実際に行われていると思います。

だから、この勉強は、遊びと同じぐらい楽しいものになっているのです。

発表学習の準備で難しいのはテーマを見つけることです。

中には、数か月や数年ごしの研究発表もあります。

しかし、みんなが力作を発表しなければならないと考えると負担が大きくなりますから、参考資料をもとにした発表を基本にして、時間の余裕があるときに自分なりに工夫したものを発表していけばいいのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0)

国語の成績を上げるコツは簡単です。

ひとことで言うと、問題集読書を毎日続けることと、読解検定試験でできなかった問題を見直すことです。

この二つで国語の成績は必ず上がりますが、両方とも家庭で続けるのは難しい面があります。

それは、問題集読書は張り合いがない勉強という気がすることと、読解検定の見直しは、終わった勉強の見直しですから意欲がわきにくい面があるからです。

その両方を抵抗なくできるようにするのが、自主学習クラスです。

ちなみに、学習塾や予備校の国語の授業で、国語の成績が上がることはほとんどないと思います。

また、国語の通信教育で国語の成績が上がることもまずありません。

それは、国語の問題集を解いたり、その問題の解説を聞いたり、文章を要約したり、穴埋め問題を解いたり、というような勉強がほとんどだからです。

国語の得意な子は、まずそういう勉強をしていません。

国語の苦手な子が、そういう勉強をしているだけです。

国語の得意な子、又は将来得意になる子は、見ていてわかります。

それは、読解検定などで国語の問題を解くとき、気合を入れて解いている雰囲気が伝わってくるからです。

国語の問題を解くときは、それぐらい集中力が必要なのです。

なお、自主学習クラスでどんな勉強をしているのかごらんになりたい方は、見学の日程を調整しますので、お電話でお問い合わせください。

(見学はもちろん無料です。その後、自主学習クラスを受講される場合、月額の受講料は、言葉の森の生徒は3,240円、言葉の森の生徒以外の方は8,434円です。)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

学校や塾や又は通信教育で、国語の成績が上げられないのは、勉強を教えるという姿勢で勉強をさせているからです。

だから、教える先生はいろいろな工夫をしますが、子供が実際に文章を精読するという時間があまり取れないのです。

国語力をつけるためには、文章を精読する習慣をつけることです。

精読とは何かというと、精しく読むことではなく、何度も繰り返し読むことです。

繰り返し読むためには、短い時間でいいので、毎日読まなければなりません。

そして、読解検定の見直しをして、自分が納得できるまで理解しようとすることです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 自主学習クラス(0)

△いつの間にかカブトムシが。

多くの人は、目新しいことに取り組んで、

一時期熱中して、やがて飽きて、また新しいことに取り組むというような勉強の仕方をしています。

実力をつけるのは、毎日同じことを同じように続けることです。

その期間は、最短で6か月です。

音読でも、暗唱でも、6か月迷わずに続ければ、必ず成果が出てきます。

その迷わずに続ける場のひとつが自主学習クラスです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。自主学習クラス(0)

勉強というと、多くの人は先生に教えてもらう形を考えます。

先生自身も、教えることが仕事だと思っています。

しかし、教える内容は、これからの時代には、インターネットの情報でいくらでも優れたものが手に入るようになってきます。

先生が教えるのは知識や技術の中身ではなく、その子の個性に応じた勉強の仕方のアドバイスと、先生自身の勉強に対する感動です。

自主学習クラスの勉強時間のほとんどは、生徒が自分で決めたことに取り組む時間です。

その中で、時々、先生がその生徒と個別に話をし、勉強の内容をチェックし、質問を聞き、必要があれば新たなアドバイスをします。

最初から最後まで先生に教えてもらう勉強よりも、自分で勉強する時間がほとんどという方がずっと子供たちの力がつくのです。

自分で行う勉強ですから、よく分かっているところは飛ばして先に進めます。

できなかったところは、4回でも5回でも同じことを繰り返し定着させることができます。

教えられる勉強では、こういうやり方はしにくいのです。

わかっていることも教えられ、よく分からないところもわからないまま先に進むというのが教えられる勉強の難点です。

しかし、生徒も保護者もそして先生自身も、それが普通の勉強の仕方だと思っています。

そして、その不十分な勉強の定着度を測るためにテストがあり、そこで生徒の理解度や努力が評価されるようになっています。

勉強の目的は、生徒に点数をつけることではありません。

すべての生徒が、自分の個性に応じて、義務教育のあらゆる分野で満点を取れるようになることが本来の勉強の目的です。

先生が教えるのは、その生徒が困っているところや、その生徒が勘違いした方向に進んでいるときのアドバイスです。

勉強の中身は、生徒が自分で身につけていけばいいのです。

この「自分でする勉強」の効果は、経験した人であればよくわかると思います。

人に教わる勉強の何倍も能率がよく、必要な知識や技術が自分のものとして定着します。

自主学習クラスのよい点は、先生が一緒にいることと、一緒に勉強する友達がいることです。

授業中は、友達と交流するような時間はほとんどありませんが、ひとりで自宅でお母さんと一緒に勉強をするよりも、ズームの画面で先生や友達がいる中で勉強をする方がずっと張り合いがあるようです。

ですから、こちらではお母さんに時々、「あまり長時間勉強しすぎないように」とアドバイスをすることがあります。

勉強は、生活の一部として無理なく、しかし毎日行なっていくことが大事です。

だから、やりすぎないということもまた大切なことなのです。

▽自主学習クラスの授業の一部(授業の最後の数分のところです。)

https://youtu.be/J9p7g9KOR-A

7月から、作文を受講していない方も、自主学習クラスや発表学習クラスを単独で受講できるようになりました。

▽参考「言葉の森の料金システムの変更といろいろな企画のお知らせ」

https://www.mori7.com/as/3765.html

空きクラスの情報などは、お電話でお問い合わせください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供たちの勉強の様子を見ていると、勉強そのものは楽しくないかもしれないが、勉強していること自体は楽しいと感じていることがよくわかります。

どんなことでも、人からさせられるのでなく、自分から進んですることは楽しいものなのです。

人間は誰でも向上心を持っています。

だから、子供に勉強させることを考えるよりも、子供の向上心を育てることを第一に考えることです。

その方法の一つが発表学習だと思います。

今、幼長や小1から取り組める発表学習クラスの教材を考えているところです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。自主学習クラス(0)

今年の言葉の森のサマーキャンプは。これまでの作文と読書以外に、読書感想文、国語、算数・数学、公立中高一貫校問題集の勉強もできるようにしました。

読書感想文については、2泊3日で1200字の感想文を書いていく予定です。

対象学年は、小学3年生以上ですが、読む力のある生徒の場合は小学2年生でも書けます。

感想文のもとになる本は、次の3冊の中から選んでもらうことにしました。

「宇宙人のいる教室」(フォア文庫)……小学3、4年生向け

「川は生きている」(講談社青い鳥文庫)……小学4,5年生向け

「モモ」(岩波少年文庫)……小学5、6年生、中学生向け

学年はあくまでも目安ですから、小学6年生が「宇宙人のいる教室」の感想文を書いてももちろかまいません。

むしろ、読み取りやすい内容の本の方が、実例なども具体的に入れられるので、いい作品に仕上がる可能性があります。

また、「川は生きている」は、ちょうど那須の川の様子を見ながら似た例を見つけられるので、どの学年の生徒にとっても書きやすいと思います。

事前に、どれか1冊の本を家庭で読んで、予習シートを書いてくるようにします。

予習シートは、言葉の森からあらかじめ各家庭にお送りします。

その予習シートをもとに、2泊3日の日程で1200字の読書感想文を書きます。

まず、1日目の夕方に最初の400字、2日目の朝に次の400字、2目の夕方に最後の400字、そして3日目の朝に1200字の清書をするという形です。

読書感想文の書き方を実際に経験を通して知りたいという方は、サマーキャンプで読書感想文の勉強に参加されるといいと思います。

言葉の森が紹介する本は、品切れになってしまうことが多いので、本の注文はお早めにお願いします。

3冊のうちどの本もいい本ですから、全部用意してその中から自分に合った1冊を選ぶようにするとよいと思います。

なお、これからサマーキャンプに申し込まれる方はこちらからお願いします。

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=stg2019sc

サマーキャンプの詳細は、こちらの案内をごらんください。

https://www.mori7.com/stg/201907ns

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

読書感想文の本格的な指導というものは、言葉の森が始めるまではどこの学校でも行われていなかったと思います。

それまでの感想文指導というものは、たまたま上手に書けた生徒の作品に先生が手を加えて完成させるというようなものでした。

今でも、そういう感想文の宿題を出している小学校や中学校は多いと思います。

感想文の指導がないまま宿題として書かせるので、ほとんどの生徒は長々とあらすじを書き、最後に短く感想を書いて字数だけを埋めて提出するというやり方になっています。

読書感想文の指導を、誰でも参加できる形でやるのは実は大変です。

というのは、中には、普通の作文を書くのも苦手という子が参加することがあるからです。

更に大変なのは、本をほとんど読んでいないまま参加する子もいるからです(笑)。

しかし、もちろん大多数の子は、構成の仕方がわかれば安心して、しっかりした内容の感想文を書いてきます。

今年のサマーキャンプは、読書感想文の練習もすることにしました。

感想を書きやすい本というのは、似た例を見つけやすい本です。

しかも、内容の面白いものというと、ある程度限られます。

今回選んだ3冊は、読んでいる子も多いと思います。

いずれもおすすめです。

「川は生きている」は、文字が大きいので子供向けと思われがちですが、内容はかなり濃く、東大の現代文の問題に出されたこともあります(うろ覚えですが、たぶんそういう記憶があります。)。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14) 読書感想文(19)

寺オン作文クラス、発表学習クラス、自主学習クラスのこれまでの説明は、必要以上に詳しいところもあり、読みにくい麺がありました。

そこで、全体をひとつの寺子屋オンライン案内として、わかりやすく作り直しました。

https://www.mori7.com/teraon/

ただし、文字情報だけではわかりにくい面はどうしても残るので、個別に説明する機会を作るようにしました。

7月から、Zoom会議室のシステムを一部変更し、保護者と講師の面談や懇談会がやりやすい形にします。

また、生徒がそれぞれレコーディングをしなくても、全体の記録が一定期間残るようにします。

あとで、言葉の森のホームページに、曜日・時間ごとの会議室の一覧を載せる予定です。

寺子屋オンラインの作文クラス、発表学習クラス、自主学習クラスなどの参加を検討されている方は、この機会に見学をされるとよいと思います。

見学についてのお問い合わせは、お電話でお願いします。

○電話 0120-22-3987(平日9:00~20:00)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

Zoomを使った全員参加型の教室というのは、たぶんほかにはないので(たまたまそういう教え方になることはあっても、組織的にその教え方をしようとしているところはないという意味で)、いろいろな試行錯誤が続きます。

今、問題と思っているところは、交流の時間と実習の時間の兼ね合いです。

このあたりも、保護者懇談会の回数を増やして、参加者の希望を生かす形で改善していきたいと思っています。

Zoomを使ったオンライン教育については、たぶん言葉の森が日本の教育の最先端に近いところに行っていると思います。

これからも、オンライン教育の新しいスタンダードを作るつもりでやっていきたいと思います。

一緒にやっている講師の皆さんは、大変だと思いますが、よろしくお願いします。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101)

先日、私立中学校に通っているという生徒の保護者から問い合わせがありました。

他の教科はよくできるのに、国語だけができないというのです。

そういう子は、心配要りません。

すぐに、国語の成績は上がります。

ほとんどの子は、教えた翌日から上がります(笑)。

これまで、いろいろな子の相談を受けてきた中で、「他の勉強はよくできているのに、国語の成績だけがよくない」という生徒は、教えてすぐに国語の成績が上がりました。

同じく、「読書はよくしているのに、作文だけがうまく書けない」という生徒は、教えてすぐに作文もうまく書けるようになりました。

いずれの場合も、実力はあるのに、方法を知らなかっただけだからです。

教科の成績がよいというのは、基本的には読む力があるということです。

だから、あとは、国語の問題を解く力だけを身につければ、国語の成績はよくなるのです。

ただし、そのための条件が一つあります。

それは、生徒本人が、国語の成績を上げたいという明確な意思を持っていることです。

だから、中学生や高校生は、国語の成績を上げやすいのです。

最も成績が早く上がるのは、受験前の高校3年生です。

逆に、小学生は、親に国語の成績を上げないとダメだと言われるだけで、本人が切実には国語の成績をあげたいという気持ちを持っていないことが多いものです。

そういう子は、やはり成績が上がるのに時間がかかります。

なぜ本人の意思が大事かというと、問題集読書で毎日5分から10分の音読を続けられるかどうかの境目が、この本人の意思にあるからです。

言葉の森の国語指導は、これまで作文の授業を受けていることが条件となっていました。

作文の勉強をしながら、自主学習で国語の問題集読書をするという形でした。

しかし、今後は、作文クラスも自主学習クラスも、オンラインスクールの中の一つの講座になりますから、自主学習クラスだけを単独で受けることもできます。

週に1回自主学習クラスで問題集読書を行い、そのやり方で毎日10分問題集読書の勉強を続けていきます。

そして、月に1回、読解検定試験を受けます。

読解検定試験で満点が取れるようになるころには、国語の実力は本物になっています。

中学生で、国語の成績を真剣にあげたいと思っている人は、言葉の森の自主学習クラスに参加されるとよいと思います。

▽自主学習クラスの授業の様子の一部

https://youtu.be/vmFoaX_eY1w

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

言葉の森は、作文教室で、国語教室ではありませんでした。

それは、国語の勉強などは誰でもできるようになるのだから、人に教えてもらう必要はないという考えだったからです。

しかし、たまに、作文教室の生徒から、「国語の成績がよくないのでどうしたらよいか」という相談を受けることがあり、そのときは国語の勉強の仕方を教えてあげました。

すると、どの子も、すぐ次の週から成績が上がるようになったのです。

その秘訣は、「読解・作文力」の本に書いてあります。

しかし、ひとりで勉強することの難点は、「こんなことをしていて本当に国語の成績が上がるのだろうか」という疑問を持ち、結局続かなくなり、「やっぱり塾に行こうか」となってしまうことです(笑)。

だから、今回は、自主学習クラスだけを単独で受けられるようにしたのです。

これに、毎月の読解検定試験が食われば完璧です。

大学入試の国語の点数がよくなると、英語の点数もよくなります。

国語も英語も、読解問題は同じ方法で作られているからです。

大学入試の英語は、半分以上国語力で解けます。

だから、国語力がつかないと、英語の学力も高3あたりから伸び悩むのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。中学生の勉强(21) 自主学習クラス(0) 国語力読解力(155)