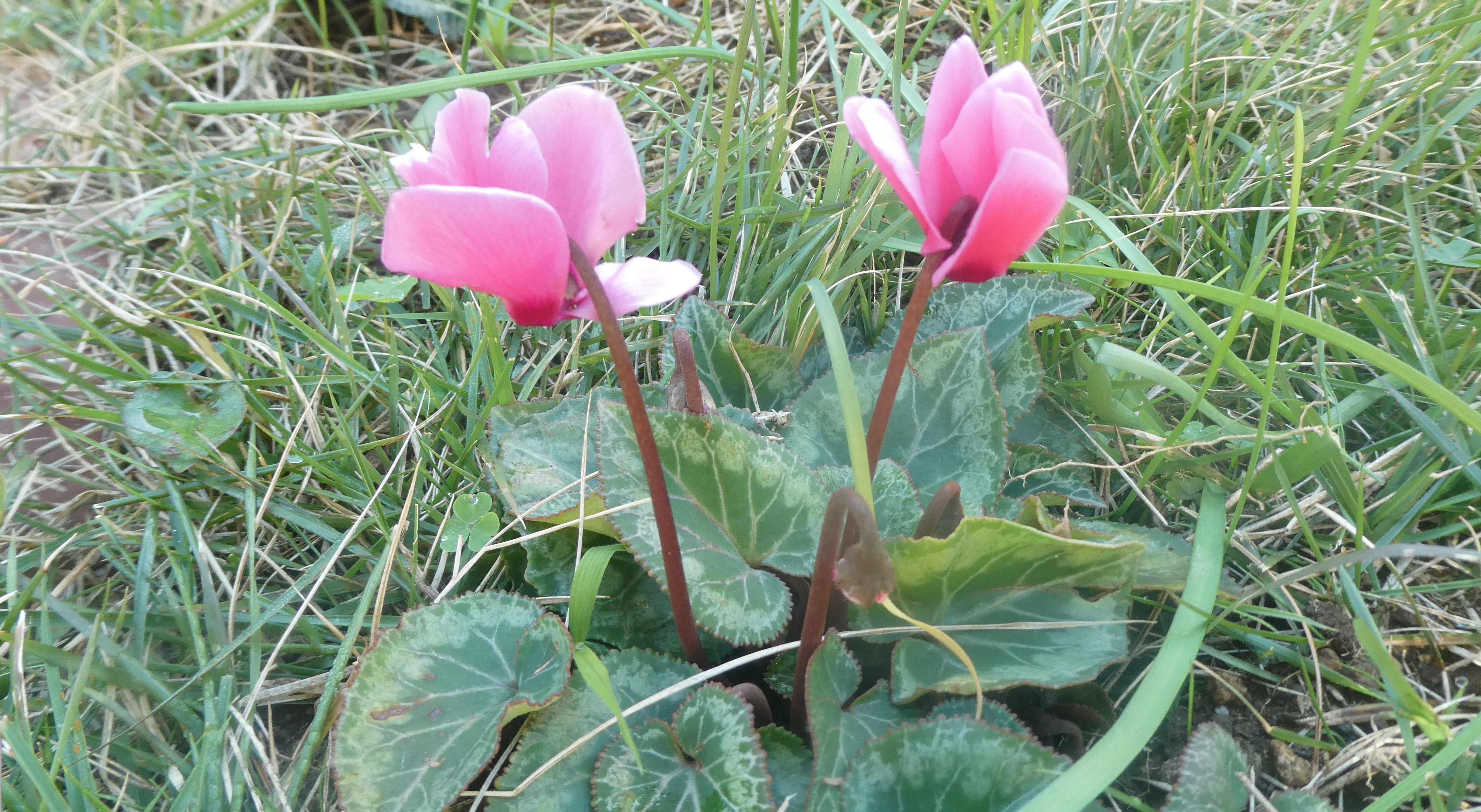

ガーデンシクラメン

ガーデンシクラメン

言葉の森のオンライン授業は、対面型オンライン授業です。

Googleの生成AIによると、

====

対面授業とオンライン授業には、次のような違いがあります。

●対面授業

コミュニケーションが取りやすい

実物に触れることができる

周囲の雰囲気に合わせて学習に取り組める

通学時間やスクールの非日常的な環境がスイッチとなり、学習にメリハリがつく効果が期待できる

●オンライン授業

好きな場所で授業を受けられる

緊急時にも授業が実施できる

不登校や病気の生徒も授業が受けられる

より質の高い授業を提供できる

学習履歴や進捗を記録しやすい

生徒一人ひとりに合った授業を実現できる

また、対面とオンラインを組み合わせた学習活動を効果的に組み合わせたカリキュラムや授業形態を「ブレンデッド教育」といいます。

====

世間の認識は、大体、この生成AIの説明と同じだと思います。

しかし、言葉の森のオンライン授業は、このどちらにも当てはまりません。

それは、対面型のオンライン授業だからです。

なぜ対面型のオンライン授業ができるかというと、参加生徒を5人以内に限定したオンラインクラスで授業を行っているからです。

子供たちの教育を考えた場合、授業の中で残るのは、先生の講義ではありません。

講義を聴くだけの授業や、問題を解くだけの授業は、しばらくたてば何をしたか忘れてしまいます。

あとまで残りるのは、生徒が自分で発表したこと、自分で質問したことです。

つまり、生徒が主体的に参加したことが、学習の中身になるのです。

ブレンデッド教育は、過渡期の教育です。

その形態は、生徒が一応学校に行き、教室で勉強しますが、一人ひとりがパソコンを使ってで自分に合った単元を勉強するという仕組みです。

それぐらいなら、わざわざ通学の教室に行かなくても、自宅で他の生徒と交流しながら自分の勉強をしていけばいいのです。

言葉の森のオンラインクラスは、少人数なので、生徒どうしの読書紹介や発表や交流ができます。

これが、ブレンデッド教育の先にある本来の対面型オンライン教育です。

対面型オンライン教育であれば、小学1年生から、作文をはじめとするオンライン授業に参加することができます。

そして、同じクラスで一緒に勉強する中で、やがて勉強を通した友達もできるようになるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森の特徴(83) オープン教育(24)

ピラカンサ(トキワサンザシ、タチバナモドキ)

●動画:https://youtu.be/meGzbkU8Gr8

ピラカンサ(トキワサンザシ、タチバナモドキ)

●動画:https://youtu.be/meGzbkU8Gr8

言葉の森で、中根が教えている中高生のクラスでは、定期テストの結果を毎回聞くようにしています。

中高生の参加しているクラスは、現在、国語読解、数学、プログラミング、創造発表、作文ですが、テストの成績を効くと、ほとんどの子が全教科平均80点以上の成績を取っています。

中には、平均95点以上という生徒もいます。

みんな、よく勉強しているのです。

テスト前の2週間は、テスト対策期間ということで、読書は休んでもいいとしていますが、それでもちゃんと本を読んでいる子がいます。

テストに直接関係のない作文やプログラミングや創造発表のクラスでも、テスト前に授業に参加する子がいます。

みんな、頑張っていますが、決して息切れをしながらやっているわけではありません。

こういう実力も意欲もある子供たちの将来の勉強のビジョンを、保護者が大きく捉えていく必要があります。

まず、将来の勉強のゴールは、大学入試ではなく、その先の社会に出て活躍することだと考えることです。

社会に出て活躍するというのはすぐにはできませんが、社会に出て自分らしい仕事をするというのが、現在行っている勉強のゴールと考えておくのです。

わかりやすく言えば、社会に出て自分の会社を立ち上げて社長になることが将来の目標と考えておいてもいいと思います。

これからは、大きな木に寄りかかって安定した生き方をする時代ではなく、自分の木を自分らしく育てる時代になるからです。

「飯の食える大人になる」という言葉がありますが、将来は、ベーシックインカムが広がり誰でも飯を食えるようになります。

大事なのは、飯が食えるようになったあと、つまり衣食住の安定のあと、自分らしい創造をすることが生きがいになるということです。

さて、しかし、社会に出る前に、大学入試ににも合格しておく必要があります。

今までの大学入試では、点数で輪切りにされて合否が決まっていましたが、これからは総合選抜型の入試が広がります。

総合選抜型入試に必要なのは、8割の学力と個性と思考力です。

昔のように、成績の点数だけで1点差を争うような試験ではなくなってくるのです。

すると、本当に差がつくのは、個性と思考力の方です。

個性は、創造発表などで、身につける力です。

思考力は、難しい読書と難しい作文で身につける力です。

学力に関しては、わざわざ塾や予備校に行く必要はありません。

模擬試験は、時々受ける必要がありますし、志望校の過去問には早めにアクセスしておく必要があります。

しかし、勉強は、人に教えてもらうよりも、家庭で自分でやる方がずっと能率がよいものです。

勉強に必要な教材や学習法は、既にインターネットを利用すれば豊富に揃っています。

ただし、勉強の全体の方向アドバイスしてくれる先生役の人は、必要になります。

そういう人がいれば、勉強は家庭でひとりでやっていけるのです。

言葉の森では、現在、小学1234年生向けに、基礎学力クラスを開いています。

これは、1か月で週ごとに、国語・算数・暗唱・創造発表の勉強に取り組むクラスです。

小学456年生向けには、総合学力クラスを開いています。

これは、1か月で、国語・算数・英語・創造発表の勉強をするクラスです。

今後、中学123年生向けに、全科学力クラスも開く予定です。

全科学力クラスは、1か月で、国語・数学・英語・理科社会の勉強をします。

自宅で勉強するときに、勉強のきっかけをつかみにくいという人は、自習室を利用するといいと思います。

自習室は、入室・退室の時刻と、自習内容を記録することになっているので、自分の勉強の経過を記録できます。

また、他の生徒も自習室に参加しているのを見れば、自然にやる気を出すことができます。

現在、自習室は、毎日1人か2人しか参加していませんが、今後、先生が担当するクラスの生徒の勉強の様子を見て、勉強の進まない生徒によっては自習室参加を義務づけるということをしてもいいと思います。

というのは、子供が自覚して勉強する年齢は中学3年生以降なので、小学1年生から中学2年生までは、ある程度勉強強制することも必要になるからです。

ただし、子供本人の意欲とは関係なく、あまりにも勉強的なことを強制すると、学力ではなく、意欲が低下するようになります。

意欲の低下は、学力の低下よりももっと大きなマイナスになるので、勉強に対する強制は、限定しておく必要があります。

言葉の森の基礎学力クラス・総合学力クラス・全科学力クラスで、トータルな学力をつけ、全教科8割以上の成績を取っていれば、あとは総合選抜型入試で十分に大学入試に対応できます。

だから、これから大事になるのは、教科の学力だけでなく、思考力と創造力を伸ばしていくことです。

思考力は作文クラスで、創造力は創造発表クラスで、育てていくことができます。

また、今後はITテクノロジーに精通しておく必要があるので、プログラミングクラスも必要になりますす。

学校では、プログラミングクラスのような先進的な授業はなかなか行えません。

だから、作文、創造発表、プログラミング、全教科型のクラスが、これからの子供たちの勉強の基本になります。

言葉の森のオンラインクラスのいいところは、生徒どうしの発表と交流の時間があることです。

しかも、オンラインのクラスなので、どこかに出かけなくても、自宅で他の生徒と対話し交流し発表することができます。

今後は、遠足やサマーキャンプなどの企画を復活させるので、将来は、リアルな交流の機会もできるようになります。

しかし、学校や塾のように、毎日リアルに会う必要はありません。

通常はオンラインで交流していて、たまにリアルで会うというようなことで十分なのです。

以上が、言葉の森の描く子供たちの教育のビジョンです。

このようにして、どの子も楽しく、しかも楽に参加できるオンラインクラスで、勉強の実力をつけ、創造力を育て、思考力を育てて、将来の社会生活の準備をしていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森のビジョン(51) 勉強の仕方(119) 未来の教育(31)

スズメ

●動画:https://youtu.be/su0TT8cb5FM

スズメ

●動画:https://youtu.be/su0TT8cb5FM

小学1年生の作文課題の項目にダジャレがあります。

その理由は、2つあります。

一つは、言葉の感覚を広げるためです。

もう一つは、そこから親子の対話を増やすためです。

日本語圏以外の言語では、ダジャレという言葉遊びはありません。

帰国子女の生徒が、言葉の森で作文を書くときにつまずくのが、このダジャレです。

英語は、多様な民族が話せる共通語として発展したので、同音異義語のような文脈で理解する言葉の文化がないからです。

日本にダジャレがあるのは、音素数の少ない日本語を利用して、言葉そのものではなく、言葉の裏になる意味を理解し合う文化があったからです。

小学1年生の子にとって、このダジャレは難しいです。

私自身の経験で言うと、幼稚園のころ、みんなで絵をかいていました。

私が汽車の絵をかいていると、ほかの子たちが寄ってきて、「中根の汽車の絵、うまいじゃん」と言いました。

そのとき、私は、ダジャレのつもりで、「でも、大根はまずいよ」と言いました。

しかし、それがわかった子は誰もいなかったと思います。あたりまえですが。

私は、そのダジャレが気に入ったので、家に帰ってから、母親にそのことを話しましたが、たぶん感心されたようなことは何も言われなかったと思います。

小学1年生のころのダジャレは、面白くないか、わけのわからないものが多いです。

しかし、このダジャレで、言葉の感覚を磨くことができるのです。

これは、「たとえ」でも同様です。

たとえも、言葉の感覚を磨く練習になります。

たとえを使うということは、現実のものごとから離れて言語的な表現の世界に入ることですから、言語の世界の乏しい子は、たとえが思いつきません。

子供によっては、知識として覚えたたとえを使うことがあります。

「チーターのように速く走った」というようなたとえです。

チーターの走るところなどは見ていないはずですが、それを知識としてたとえにするのです。

しかし、そういう場合でも、先生は褒めます。

「ありきたりなたとえだ」などということは言いません。

褒められることによって、子供はよりよいたとえを使うようになるからです。

ダジャレの能力とたとえの能力は関連があります。

たとえは、よく考えれば誰でもできます。

しかし、ダジャレはよく考えてもなかなか出てきません。

だから、項目指導では、たとえかダジャレのどちらかが入ればいいとしています。

ダジャレの項目指導の大事な効果のもうひとつは、そこから親子の対話が始まることです。

一般に、真面目なお母さんは、ダジャレを思いつかないことが多いです。

しかし、お父さんは、真面目でないことはないのでしょうが、大胆にダジャレを思いつくことが多いです。

子供と、お父さんとお母さんが話をして、この作文にどんなダジャレが使えるかなあという話ができれば、親子の知的な対話が始まります。

この話し合いのときに大事なことは、決してほかの人の意見を批判しないことです。

キーワードは、「でも」という言葉を使わないことです。

頭のいい人は特に、「でも」という言葉は、家族の会話の中では使わないと決めておくといいと思います。

言葉の森の初参加説明会でも、私が、

「子供の作文は、書いたあとは褒めるだけ」

と言うと、必ず何人かの保護者の方が、「でも」と言います。

「でも、明らかに字がまちがっていたらどうするのですか」というようなことです。

それも、褒めるだけでいいのです。

なぜかというと、そういう話をするお母さんは、これまで子供に、いろいろなかたちで注意をしてきたからです。

その発想を根本的な変える必要があります。

「3つ褒めて1つ注意する」というようなあいまいなやり方では、これまでの注意しすぎの家庭文化は直りません。

だから、どんな間違いがあっても褒めるだけでいいのです。

親から注意されて育った子は、小学校低学年のころは、確かによくできる子が多いです。

しかし、いつも親の顔色をうかがって話をしたり勉強をしたりしています。

だから、学年が上がるにつれて、かえって勉強に対する意欲を持てなくなることが多いのです。

表記の間違いなどは、何も直さなくても、子供の読書量が増えれば自然に直ります。

自然に直るのに時間がかかる場合でも、読書量のある子は、ひとことの注意で直ります。

読書量のない子は、何度も同じ注意をしても直りません。

だから、褒めるだけということと、本を読むことと、親子で対話を楽しむことが、作文の勉強の要になるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 小学校低学年(79)

メジロ

●動画:https://youtu.be/mNwzzT4qAm0

メジロ

●動画:https://youtu.be/mNwzzT4qAm0

小学1年生に最もおすすめしたい勉強は、作文の勉強です。

国語や、算数や、英語は、学校でやっていれば十分です。

学校でやっていてわからないところがあれば、小学4年生ぐらいまでは、親がすぐに教えられます。

なぜ、作文の勉強がいいかというと、日常の生活習慣の中に、毎週作文を書く時間というものが自然にできるからです。

小学1年生で、まだひらがなが十分に書けない子でも、問題ありません。

子供とお母さんが、何を書くか話をして、子供がそれを絵にかき、お母さんが子供の立場になって作文を書くのです。

これが、親子作文です。

このとき、お母さんの書く作文で大事なことは、子供が書けるぐらいの字数(200字程度)にとどめて書くこと、大人が普通に使う漢字を使って書き、ふりがなをふること、書いている間は楽しそうに書くこと、です。

その作文を子供が読んで発表すれば、作文の書き方を自然に覚え、漢字も自然に読めるようになります。

何よりも大事なのは、お母さんが、楽しそうに作文を書いているのを見ているうちに、「勉強は楽しいものなんだ」という最初の感覚を持つようになることです。

この最初の出発点が大事なのです。

勉強が楽しいものだという感覚が育つとともに、毎週作文を書くことが日常の自然の習慣になります。

また、毎週読書紹介をするので、本を読むことがやはり日常の習慣になります。

小学校低学年の読書は、何を読んでもいいです。

漫画でも、学習漫画でも、絵本でもいいのですが、「読書とは、字のスペースが絵のスペースよりも多い本を読むこと」という定義を決めておきます。

子供が自分で読めない場合は、お母さんが読み聞かせを続けます。

作文を書く習慣、本を読む習慣とともに、小学1年生からの作文では、親子で話をする習慣、作文の題材を見つける習慣ができます。

親子の対話は、読書と同じぐらい重要で、子供の語彙力と思考力を育てます。

お母さんやお父さんとよく話をする子は、作文の結びの感想をしっかり書きます。

お母さんやお父さんとあまり話をしていない子は、作文の結びを、「とてもたのしかったです。またやってみたいです。」というような感想を書きます。

子供の語彙力は、親子の対話で育つのです。

作文の題材を見つけるのは、お母さんやお父さんの協力が必要です。

子供に自由に作文を書かせればいいと考えていると、小学1年生のころの子供は、「学校でこんなことがありました」という、毎回同じような話を書きます。

子供は、書くことが好きなので、毎回同じことを書いても飽きませんが、それでは題材力は伸びません。

だから、お母さんやお父さんが、子供の作文の題材になるようなことを、土日を利用して企画してあげるのです。

その企画とは、例えば、子供と一緒にカレーライスを作るとか、近所のスーパーに一緒に買物に行くとか、植物の球根を植えるとか、虫をつかまえに行くとか、生き物を飼うとか、要するに、お父さんやお母さんが子供のころにやってみたかったことや、やって楽しかったことを企画してあげればいいのです。

小学1、2年生の作文では、特にこの題材作りが重要です。

小学1年生の作文の勉強で、特に言葉の森のオンラインクラスで身につくことは、みんなの前で発表する習慣がつくことと、一緒に勉強する友達ができることです。

言葉の森の作文指導は、小1から高3まで続けられます。

すると、小1のころに出会った友達と、高3まで一緒に勉強することも考えられます。

将来は、同窓会を定期的に行う予定ですから、小1のころの友達と一生交流することもあります。

そのうち、言葉の森の生徒どうしで結婚ということも出てきます。

こういうことを考えると、小1からの習い事は、作文の勉強がいちばんいいのです。

ただし、ここで大事なことは、お母さんがいつも優しく褒めてあげることです。

作文を直したり、注意したり、ほかの子と比較したりということをすると、子供はそのときは素直に聞いているように見えますが、やがて、お母さんから離れるようになります。

だから、作文の勉強は、お母さんやお父さんの勉強にもなると言えます。

言葉の森の作文クラスを生かして、楽しい勉強をしていってください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

小学1年生でいちばんのおすすめの習い事は作文です。

私のうちの子2人も、小1から作文を始めて、高校生まで続けました。

そのかわり、塾や予備校には行きませんでした。

当時は、電話個別指導だけの作文だったので、作文を通しての友達はできませんでしたが、今はオンライン5人クラスなので、作文の友達ができるようになっています。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 小学校低学年(79)

ガーデンシクラメン

●動画:https://youtu.be/-06H5XjOzbQ

ガーデンシクラメン

●動画:https://youtu.be/-06H5XjOzbQ

生まれたばかりの子供は、足し算も引き算もわかりません。

成長して自然に覚えるわけでもありません。

だから、社会の基準をゼロとすれば、マイナスで生まれてきます。

教育のスタートは、このマイナスをゼロに戻すことから始まります。

そこまではいいのです。

しかし、子供が、小学生になり、中学生になり、高校生になっても、このマイナスをゼロに戻す教育が続けられます。

それは、要求されるゼロの基準が学年に応じて上がってくるからです。

しかし、そのゼロの基準は、社会人として普通に仕事をしている大人でも、もうすっかり忘れてできなくなっていることがかなり入っています。

だから、多くの子供たちは、勉強を大変なものと感じているのです。

その根底にあるのが、教育利権です。

例えば、国語で言えば、文法や古文や漢文や漢字の書き取りは、概略がざっとわかっていればいいものですが、あえて間違いやすく作られた問題が出されて、生徒に点数の差をつける教育になっています。

ゼロの基準が、社会人として必要な水準を超えて、子供たちに課せられているのです。

その仕組みを支えているのは、その仕事で生計を立てている人たちです。

毎年、誰も求めていない読書感想文の宿題が出るのも、同じ事情からです。

そして、その人たちを束ねる組織があり、その組織をさらに束ねる大きな組織があり、さらに大きな組織があり、というふうに何重にも組み合わさった利権が、戦後80年近くたった日本に蓄積されているのです。

これは、教育に限らず、医療にも、農業にも、政治にもある利権構造です。

この利権構造が、日本の社会の停滞を生み出しています。

日本の発展が抑制されているのは、さまざまな分野に無数の利権の網の目があるからです。

その利権を崩すものがあるとすれば、それは政治のリーダーシップです。

しかし、もうひとつ、利権を崩すことのできるものがあります。

それは、マイナスをゼロに戻す考え方から、ゼロをプラスにする考え方をすることです。

マイナスをゼロに戻すことが好きな人は、それをそのまま続けていていいのです。

その人たちは放っておいて、ゼロをプラスにする仕事をすることです。

教育で言えば、それが、作文教育であり、創造発表教育であり、新しいプログラミング教育です。

また、国語、算数数学、英語の教科においても、創造し発表する授業を取り入れていくことです。

文部科学省の探究学習は、同じような方向を志向しています。

====

総合的な学習(探究)の時間は、変化の激しい社会に対応して、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能力を育成することを目標にしていることから、これからの時代においてますます重要な役割を果たすものである。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sougou/main14_a2.htm

====

しかし、現場の先生や、保護者や、生徒自身が、まだこの新しい教育の方向になじんでいません。

昔ながらのマイナスをゼロに戻す教育に適応しすぎているからです。

ゼロをプラスにする新しい教育は、少しずつ広がっていくでしょう。

それを加速するものが、ITテクノロジーです。

一方、マイナスをゼロに戻す教育は、少しずつ少なくなっていくでしょう。

それを加速するものが、AIテクノロジーです。

世の中を変えるのは、昔も今も、新しいテクノロジーの誕生です。

例えば、読書感想文の宿題は、ChatGPTの登場によって今後自然に消滅します。

しかし、そこから、本当の読書感想文の教育が始まります。

その新しいテクノロジーの誕生を生かすものは、新しい教育の理念なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

ミニホテイアオイ

●動画:https://youtu.be/EJufJGfmmEY

ミニホテイアオイ

●動画:https://youtu.be/EJufJGfmmEY

昔の世代の人たちの中には、学校に行くよりも社会に出て仕事を早く覚えた方がいいと考える人が数多くいました。

法隆寺の宮大工として知られている西岡常一さんも、大学の工学部に進みたかったそうですが、そんなところに行っても何も身につかないといって止められたそうです。

確かに、人生で大事なのは、社会に出て仕事をすることです。

その準備として大学で勉強することはありますが、大学に行くことがゴールなのではありません。

中には、西岡常一さんのように、大学に行くことがマイナスになるかもしれないという人もいるでしょう。

しかし、今の社会は、大学がゴールになっている面が強いので、子供たちはそこで優越感を持ったり劣等感を持ったりしてしまいます。

本来、能力を持った多くの子供たちが、不要な劣等感で勉強を避けるようになるのは、もったいないことです。

学校の成績というものは、本気でがんばっても数ヶ月かけなければ成果は見えてきません。

だから、ほとんどの子は、途中であきらめてしまいます。

これが、今日の教育問題の背景にあります。

====

なぜ「無気力な生徒」が増えたのか…“低偏差値高校”から見える日本の教育の「大きな問題点」

https://gendai.media/articles/-/114206

「取り組まなくてはいけないのは、高校そのものの改革もありますが、まずは小中学校のほうでしょう。小中学校時代の教育を抜本的に変えていき、わからない分野を最低限理解できるまで丁寧に教えるという取り組みが必要です。

そのためには、1クラスあたりの人数を40人から半分の20人にする少人数クラス制を実施したり、教員の数を増やしたりすることが急務となります。もちろん、それでもすぐに解決できる問題ではないので、長期的な視座が必要となるでしょう。」

(児美川 孝一郎)

====

「40人学級を20人学級にする」とか、「教育の数を増やす」とかいうことは、解決の方向のひとつですが、「すぐに解決できる問題ではない」ことは誰にでもわかります。

この考え方の根底にある考えが、リアルな通学式の学校教育だからです。

40人学級を20人学級にしても、それでは、全然少人数ではありません。

1人の先生が、20人の生徒を個別に指導することはまずできません。

トルストイは、「アンナ・カレーニナ」の中で、「幸福な家庭はどれも似たものだが、不幸な家庭はいずれもそれぞれに不幸なものである」と書きました。

成績のいい子はどれも似たものですから、集団一斉指導ができます。

成績の悪い子はそれぞれに悪いのですから、個別指導でしか対応できません。

リアルの通学式の教室で、成績が同じ分野で同じように悪い生徒を20人集めて一斉指導をするということは、理屈の上ではできますが、現実にはそういうことはありえません。

しかし、オンライン教育であれば、全国から、同じ分野で同じように成績が悪い子を集めることはすぐにできます。

逆に、成績のよい子に関しても、全国から、同じ分野で同じように成績がよい子を集めることもすぐにできます。

だから、オンライン教育が、教育の根本的な改善の鍵なのです。

これが、今、言葉の森が実践していることです。

オンライン教育であっても、先生が一方的に講義をするような教え方ではなく、生徒一人ひとりが主体的に参加する教育にするためには、人数は5人以内に絞ることが必要です。

では、そのための先生の数は多くなるかというと、そういうことはありません。

オンライン教育であれば、先生は、数多くの5人クラスを持つことができるからです。

言葉の森では、今、数百人の5人クラスの生徒を、数十人の講師がそれぞれに教えています。

しかも、オンライン教育なので、生徒は自宅から受講し、講師は自宅から指導をしています。

だから、生徒も講師も、日本全国(海外も含めて)から参加できます。

しかも、5人以内のクラスですから、生徒どうしの交流があります。

これが、未来の教育の方向です。

現在、世の中にあるオンライン教育の多くは、リアルな通学式教育をただコピーしただけのものです。

リアル教育の劣化コピーであるオンライン教育では、今日の教育問題は解決しません。

教育関係者の多くが、このオンライン教育の可能性に気づいていないことが、今日の教育問題のひとつの大きな原因です。

もちろん、言葉の森のオンライン教育は、まだ完成したものではありません。

その理由は、同じレベルの生徒が5人集まるクラスを作るためには、母集団の数がまだ少ないからです。

しかし、すでに、同じ学年で同じように優秀な生徒が5人集まるクラスもできています。

このオンライン少人数クラスが広がれば、生徒たちの勉強は楽しくなり、先生の仕事も楽しくなり、今の日本にある教育問題のほとんどは解決すると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255) オンライン教育(0)

小菊

●動画:https://youtu.be/vS4kbpH5nno

小菊

●動画:https://youtu.be/vS4kbpH5nno

子供たちが、学校の勉強の中で、何を頭に入れ、何を記憶に残していくかということは、よく考えなければなりません。

私(森川林)は、幼稚園と小学校1、2年生のころはよく覚えていますが、小学校3、4年生は、ほとんど全く記憶にありません。

たぶんその時期、自分は学校生活の中で生きていなかったのだと思います。

学校の生活が面白いかどうかということは、子供の成長に大きく影響しています。

学校の勉強で、子供たちの中に残るものは、授業の内容ではありません。

みんなの前で発表したこととか、友達と話をしたこととか、または先生の脱線した話とか、そういうものが残っています。

勉強は、もともと自分ひとりでやればいいものです。

昔の子は、塾にも予備校に行かずに、自分の家で勉強していました。

そして、その人たちが成長して、日本の発展を支えるようになりました。

今の子供たちは、確かに昔よりも成績は良くなっています。

しかし、考える力は、かえって低下しつつあるように思うときがあります。

子供たちの教育に何が必要かというと、まず、教育の目的を、大学入試のような近視眼的なところにではなく、社会に出て活躍するところに置くことです。

社会生活が、本当のゴールだと考えることです。

低学年から、何とか検定のように目標を持って勉強するのは、それなりに面白いことです。

しかし、そういう勉強に力を入れるよりも、もっと大事なことは、読書をすことと遊びに熱中することです。

読書は、考える力を育てます。

遊びは、生きる意欲を育てます。

思考力と意欲さえあれば、受験のための勉強は、必要になったときにすぐにできるようになります。

勉強は、早めに先に進んでいればいいというのではありません。

逆に、先に進ませようとしすぎて、子供が勉強に面白みを感じなくなってしまうことさえあります。

教育の基本は、家庭学習です。

そして、親子の対話です。

そして、読書の習慣です。

そして、子供が何かに熱中する時間があることです。

言葉の森のオンラインクラスは、授業の中で学習のチェックはしますが、先生が講義をするのではありません。

少人数のクラスで、ほかの生徒と一緒に勉強するところに意味があります。

みんなで一緒に勉強をするので、ひとりだけさぼるわけにいきません。

これが、少人数クラスのいいところです。

また、生徒どうしの交流を深めるために、読書紹介や一人一言という全員発表の時間を作っています。

そして、先生が時々脱線した話をします。

子供たちに勉強として残るのは、家庭学習です。

子供たちに人生の経験として残るのは、自分が発表したこと、他の生徒と話をしたこと、そして先生の雑談を聞いたことです。

だから、私は時々子供たちの発言の中で、気になることがあると、時間はかかっても、あえてその場で言うようにしています。

例えば、子供たちはよく先生の悪口を言うことがあります。

しかし、私たち大人は、長年生きているので、みんなそれなりに苦労しているということを知っています。

単純に悪い人というのは、世の中にはいません。

そういうことを子供たちに言っておく必要があります。

逆に、単純に言わなければならないこともあります。

例えば、戦争の悲惨さのような話をする子がいた場合、問題なのは、戦争の結果ではなく、その戦争を起こした人がいたことだということを言います。

言うべき内容に、マニュアルはありません。

ある子についてAと言ったことを、ほかの子についてはBと言うこともあります。

そのようなことを判断するのは、長年いろいろな経験をしてきたベテランの先生の直感です。

幸い、言葉の森の講師は、長年作文教育を続けてきた優れた先生が揃っています。

そういう先生の力がよりよく発揮できるような教室運営をしていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255)

シジミチョウ

●動画:https://youtu.be/RxUeltXORR8

シジミチョウ

●動画:https://youtu.be/RxUeltXORR8

中学受験にしろ、高校受験にしろ、受験勉強は、全力で取り組むことが必要です。

次々に出される宿題や、次々に行われるテストに合わせて、生活を受験一色にして取り組むのです。

人間は、何かに熱中する時期が1年間ぐらい続くことがあります。

そこで得られるものは、もちろんあります。

しかし、忘れてはならないものもあります。

それは、人間として正しい成長をすることです。

正しい成長とは、ひとことで言えば、思考力、創造力、共感力を育てることです。

人生は、入試のあとも長く続きます。

その長く続く人生を有意義にするのが、考える力、創造する力、共感する力です。

小学1・2・3年生から作文の勉強を始めた生徒は、小学4年生になると、自由に上手な作文を書けるようになります。

しかし、上手な作文を書くことが、作文の勉強の目的ではありません。

小学5・6年生になると、作文の課題が抽象的になります。

「人間とは」とか、「友情とは」とか、「優しさとは」とかいうテーマが出てきます。

そのときに、ありあわせの知識でお茶を濁した作文を書くこともできます。

しかし、そこで、お父さんやお母さんと話をして、より深い考えを持つこともできるのです。

また、読書は、受験勉強には直接結びつきません。

本当は、読書力のある生徒は、国語だけでなく算数も英語もできるようになるのですが、それは即効的にそうなるのではありません。

だから、受験勉強の間は、読書は少なめになってもやむを得ません。

しかし、読書は、受験後の勉強や生活に生きてきます。

この受験後の生活の方がずっと長いのですから、読書の習慣は絶やさないようにすることが大事です。

読書と作文の勉強を続ける最初の選択は、小学4年生ごろに来ます。

受験する生徒は、塾の勉強が忙しくなるので、読書と作文を続けられなくなります。

しかし、ここで将来のことを考えて、読書と作文は忙しくなっても続けていくという選択をすることが大事です。

その選択が、あとで生きてくるのです。

小学4年生は、普通に作文が上手に書けるようになる時期です。

しかし、それは普通の生活作文であって、小学5、6年生から始める説明文ではありません。また、中学生から始める意見文でもありません。

小学4年生までの生活作文は、その後の説明文、意見文の土台にはなっていますが、質が全く違います。

だから、小学5年生になってから急に作文を難しく感じたり、中学生になってから急に構成どおりに書けなくなってくる生徒がいるのです。

これは、読書も同じです。

易しい物語文の本から、自然科学や社会科学や人文科学の説明文の本に移行できるかどうかが読書力向上の境目になるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)