ヤマバトが餌台で餌を食べているので、仕方なく地面で餌を食べているスズメたち(笑)

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=7ADLUJJQgec

言葉の森では、作文の構成を立体的にするために、自分の今の話だけでなく、次の段落で自分の昔の話や、自分とは違う別の人の話や、調べたデータの話などを入れるような指導をしています。

作文の構成を立体的にするために、最もいいのは、保護者への取材です。

場合によっては、おじいちゃん、おばあちゃんへの取材もあります。

例えば、「がんばったこと」という題名で書くとしたら、お母さんやお父さんに、「子供のころ、がんばった思い出はある」と聞くのです。

ここで、お母さんやお父さんが、子供時代の面白い失敗談などを話します(笑)。

すると、子供は喜んでその話を聞きます。

子供は、日常的に大人と話をする機会があまりありません。

友達と話すときと比べて、お母さんやお父さんと話をすると、語彙が自然に増えます。

大人と話すことによって語彙が増えると、感想を書く部分が充実してくるのです。

子供の作文でよくある結び方は、「とても楽しかったです。またやってみたいと思います。」というようなパターン化された書き方です。

なぜ、こういうありきたりな感想を書くかというと、感想を書くための語彙がないからです。

親子の会話が増えると、この感想の部分が長く書けるようになります。

中学入試の作文でも、差がつくのは感想の部分です。

体験実例は、誰でもそれなりに書けます。

しかし、感想の部分は、抽象的な語彙を使う力がなければ、「とても楽しかったです」のような書き方になってしまいます。

ところで、お母さんやお父さんがすごくいい話をしてあげたのに、子供はそれを聞いただけで、作文の中に書かないことがあります。

それは、その話を子供が消化し切れていないからです。

しかし、それは子供の心の中に確実に残っています。

だから、話を聞いただけで十分なのです。

この親子の対話が、作文教育の最も重要なところです。

小学5、6年生は、感想文の課題が、中学入試の説明文のレベルの文章になります。

「読書とは」「勉強とは」「遊びとは」「多様性とは」「日本の文化とは」というような抽象的なテーマになるのです。

こういうテーマで親子が対話できることは、子供にとって貴重な経験になります。

本当は、中学生、高校生になっても、親子の対話が続けばいいのですが、中学生は自立する時期なので、親との対話を避ける子も出てきます。

だから、中学生、高校生は、データ実例として、ネットなどを検索して探した似た話を組み合わせて構成を立体てきにしていくといいのですが、検索は時間がかかります。

そこで、今考えているのは、ChatGPTと対話をして、構成を立体的にすることです。

Gmailは、13歳からは自分のアドレスが作れます。

すると、そのアドレスで、ChatGPTのアカウントが作れます。

自分の体験実例だけで物足りないときは、お母さんやお父さんに似た話を聞くか、ChatGPTに似た話を聞くようにするといいのです。

たぶん、近い将来、勉強に関する質問は、AGI(汎用人工知能)でカバーできるようになります。

先生に相談したり質問したりするよりも、AGIに相談したり質問したりするようになります。

すると、大事なことは、結局、本人の個性と創造性になります。

知識のベースは、だれも同じになります。

個性と創造性のもとになるものは、身体的なところに根ざした知識と経験です。

身体的な知識の代表的なものは、読書と作文と数学と歴史(特に日本史)です。

身体的な経験は、個性と挑戦と感動と共感です。

作文の勉強を通して、どの子も豊かな教養を身につけていくといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 対話(45)

ジャーマンダー セージ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=MDdTFAalCKw

ジャーマンダー セージ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=MDdTFAalCKw

野口悠紀雄さんの「

『超』創造法 生成AIで知的活動はどう変わる?」という本を読みました。

この中で、野口さんは、キーワード文章法という文章の書き方を説明しています。

これは、キーワードをいくつか書き、とりあえずそのキーワードをもとにChatGPTに文章を作ってもらい、そのあと、それを参考にして自分で文章を書くというような方法です。

(詳しくは、本書の112ページをごらんください。)

私が、この話を読んで、最初に感じたのは、「野口さんのような文章を書くプロでも、最初のきっかけを作るのが大変なのだなあ」ということでした。

野口さんは、このきっかけ作りが難しいという理由を「慣性の法則」と呼んでいます。

作文を書くというのは、実は、最初の書き出しを始めるところがいちばんエネルギーを必要とするところです。

書き始めれば、次々に文章が続いていきますが、最初の書き出しのところで、慣性の法則を破るだけの力が必要になるのです。

(高校の物理で学びますが、静止摩擦力は運動摩擦力よりも一般に大きいということです。)

作文クラスの場合は、みんなが一斉に書き出すので、この慣性の法則を打ち破りやすいところがあります。

通信教育で、自宅で自分ひとりで勉強する場合は、この最初のきっかけがなかなか作れません。

慣性の法則は、家庭学習にもあてはまります。

勉強は、他人に教えてもらうよりも、自分ひとりでやる方がずっと能率がいいのですが、自宅で自分ひとりでやるときの最初のきっかけ作りが難しいのです。

そこで、受験生などは、よく図書館に行って、そこで勉強を始めるということをします。

予備校の自習室に行って勉強するということもあります。

「勉強を始める」ということには大きなエネルギーが必要としますが、「行く」ということには、エネルギーを必要としません。

「行く」がきっかけになり、いざ図書館や自習室に着いてみると、その流れで「勉強する」も無理なく始められるのです。

言葉の森では、このきっかけ作りのために、昔、自習室を作りました。

現在、1日に2、3人が自習室を利用していますが、参加者が多い方がきっかけ作りには役立ちます。

自習室に入るには、「何時から、何を始めて何時までやる」という記録のページがあります。

この記録が蓄積できると、自分の勉強の経過が残ります。

経過が残るということ自体が、勉強を続けるきっかけになります。

冬休みは、自由時間が多いので、つい惰性的に過ごしがちです。

自習室は、朝から晩まで、土日も含めていつでも開いています。

学校に行くときと同じように、朝起きて8時になったら自習室に入って勉強するという流れができれば、勉強のきっかけをつかみやすくなります。

自習の記録を続ければ、自分がどれだけやったかということが残るので、それも励みになります。

この自習室を活用するために、今後、問題集のページが進んでいない生徒や、読書が進んでいない生徒には、自習室の参加を義務づけるようにしたいと思っています。

ただし、ここで保護者に注意しておきたいことは、子供はすぐに勉強を始めるわけではないということです。

言葉の森の通学教室時代、教室に来た中学生や高校生は、最初はパソコンに入っているゲームをひとしきりして、それから作文を書き始めました。

みんな、よくできる子たちです。

人間は、機械のように、ボタンを押せばすぐにスイッチオンになるというものではありません。

時々息抜きをしたり、寄り道をしたりしながら、少しずつ本道を進んでいきます。

そういうおおらかな気持ちで、子供の勉強の様子を見ておくといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。勉強の仕方(119) 自習室(0)

メジロとみかん

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=htFP7KPMYN4

メジロとみかん

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=htFP7KPMYN4

英語の学習には、長い時間がかかります。

だから、英語の成績がよい人は、勉強のできる人です。

入試では、英語の実力を見れば、その生徒の全学力の実力がわかると考えられています。

例外は、帰国子女の英語力ですが、日本にずっといた生徒で英語のよくできる人は、勉強をしっかりしてきた人です。

英語は、学力全体の評価の基準になるものとして大事です。

ところで、保護者のほとんどは、英語で苦労したことがあります。

だから、子供には早めに英語を習わせておきたいと考えます。

====

子どもにさせたい習い事は、6年連続で「英語・英会話スクール」「プログラミング教室」が上位に

https://woman.mynavi.jp/kosodate/articles/32498

====

しかし、PISAの常に上位にいる日本人が、なぜ英語だけは苦手なのでしょうか。

それは、英語の学習法の問題ではありません。

日本語と英語の相性が悪いからです。

そのことは、英語圏の人にとっても同様です。

英語圏の人にとって、日本語は最も学びにくい言語なのです。

====ChatGPT

英語圏の人にとって日本語を学ぶのは難しいとされています。その理由はいくつかあります。

構造の違い: 英語と日本語は基本的な構造が異なります。英語は主語-動詞-目的語(SVO)の順序ですが、日本語は主語-目的語-動詞(SOV)の構造を取ります。これはアルファベット、文法形式、礼儀、言語の基本的な構成に至るまでの違いをもたらします。

複雑な文字システム: 日本語は平仮名、片仮名、漢字の3種類の文字を使用します。平仮名と片仮名はそれぞれ46文字ですが、漢字は10万以上あり、日常的な使用のために約2,000の漢字(常用漢字)を覚える必要があります。この文字システムの複雑さは、26文字のアルファベットに慣れている英語話者にとって大きな障壁となります。

漢字の複数の読み方: 漢字は「音読み」と「訓読み」の2つの読み方があります。これにより、漢字を効果的に学習し使用することが複雑になります。例えば、「山」という漢字は「サン/セン」(音読み)または「ヤマ」(訓読み)と読まれ、文脈によって適切な読み方が決まります。

大きな語彙: 日常会話に必要な語彙数は、日本語では英語よりも多いです。日本語の日常会話の90%を理解するには約10,000語を知る必要がありますが、英語では約3,000語です。これは、同じ意味の複数の言葉が存在し、日常会話で異なる起源(和語、漢語、外来語)の言葉が使用されるためです。

発音と文法の挑戦: 日本語の発音は母音と子音が少ないため比較的簡単ですが、漢字の読み方を学ぶ際の発音の違いや、長音の正しい発音の習得は難しいとされています。また、五段動詞活用、敬語(けいご)、助詞の使用など、文法にも難しさがあります。

曖昧な表現: 日本語では曖昧な表現がよく使用されます。これは文化的な側面を反映しており、直接的な拒否や肯定を避けるため、あるいは礼儀を保つために使われることがあります。

これらの挑戦にもかかわらず、日本語の発音や文法構造(性別の区別や冠詞の規則がないなど)は、学習者にとって比較的簡単な面もあります。日本語を学ぶ難しさは、学習者の母国語や日本語に似た構造を持つ言語への熟練度に大きく依存します。例えば、中国語話者にとっては漢字がそれほど難しくないかもしれませんが、英語話者にとっては文法が全く異なるため難しいと感じることがあります。

日本語は世界で最も難しい言語の一つとされていますが、毎年約100万人が日本語能力試験(JLPT)を受験し、そのうち最高ランクのN1に毎年5万人以上が合格しています。日々コツコツと勉強すれば、日本語を習得することは可能ですので、勉強を続けてください。

総じて、日本語学習の難しさはその多様性にあります。構造、文字システム、語彙、発音、文法など、多くの面で英語との大きな違いが存在します。しかし、これらの挑戦を乗り越えれば、日本語の習得は非常に価値のある経験になるでしょう。

====

日本人が英語を学びにくい以上に、外国人も日本語を学びにくいのです。

しかし、日本語は、50音表に見られるようにシンプルな構造でできています。

単数形と複数形による違いとか、男性名詞と女性名詞による違いもありません。

冠詞や定冠詞もありません。

だから、日本語は、会話の言語としては学びやすいのです。

====ChatGPT

日本語のシンプルさは、多くの言語学習者にとって魅力的な特徴の一つです。以下は、日本語が持ついくつかの簡潔さや使いやすさの例です:

性の区別がない: 日本語には男性名詞や女性名詞の区別がありません。これは、例えばフランス語やスペイン語のように、名詞に性がある言語とは対照的です。これにより、名詞の性に基づいた合わせ方や形容詞の変化を覚える必要がなく、学習が容易になります。

単数形と複数形の区別がない: 日本語では、ほとんどの名詞に単数形と複数形がありません。例えば、「犬」は一匹の犬も複数の犬も指すことができます。文脈や他の言葉(数詞など)によって、話されている内容が単数なのか複数なのかが明らかにされます。

冠詞がない: 日本語には英語の "a", "an", "the" のような冠詞が存在しません。これにより、名詞を使う際の複雑さが減り、言語の構造がより直接的かつシンプルになります。

文法の規則性: 日本語の文法は比較的規則的で、例外が少ない傾向にあります。動詞の活用なども一定のパターンに従い、これが学習者にとっては覚えやすさをもたらします。

発音の単純さ: 日本語の音節は限られており、母音はわずか5つ、子音も少ないため、発音が比較的容易です。これは、音声の多様性が著しい言語(例えば英語)に比べると学習の障壁を低くします。

これらの特徴は、日本語が言語学習者にとってアクセスしやすい言語である理由の一部を示しています。文法的な複雑さが少なく、言語の構造が直感的であるため、基本的なコミュニケーションスキルを習得することが比較的容易になります。もちろん、漢字のような挑戦的な要素もありますが、基本的な文法と発音の単純さは、日本語学習の魅力的な側面です。

====

日本語と外国語の間には、学びにくい面と、学びやすい面の両方があります。

しかし、総じて言えば、日本人が英語を学ぶとか、外国人が日本語を学ぶとかいうこと自体に、そもそも無理があります。

そのことを実感として感じている人は多いと思います。

====

子供に英語を習わせても話せるようにならない理由

https://agora-web.jp/archives/231217232619.html

====

では、どうしたらいいかというと、何も問題はありません。

言語の違いは、今後、AGI(汎用人工知能)によってカバーされるようになります。

例えば、ネット上のAGIに接続されたへドッセット(イヤホンとマイクがセットになったもの)があれば、どの国の人とも自由に話ができるようになります。

英語でも、中国語でも、スワヒリ語でも、何語の人とでも自由に話ができるようになるのです。

英語を真面目に勉強してきた人や、今、英語を真面目に勉強している人は、この展望に反発を感じると思います。

坂本龍馬の逸話と同じです。

剣術を真面目に練習してきた人に、「これからは、刀の時代ではなくピストルの時代だ」と言い、次に、ピストルを準備してきた人に、「これからはピストルの時代ではなく『万国公法』という書籍の時代だ」と言ったという話です。

時代は、大きく変わっています。

教育で、何よりも大事なのは、創造性を育てることです。

英語だけでなく、国語も、算数数学も、理科も、社会も、知識の勉強は、単なるツールです。

ツールは、すべてAGIに任せることができるようになります。

ツールではない身体的な勉強は、日本語と数学と歴史です。

日本語と数学と歴史は、知識としてではなく、身体的に把握しておくことが必要だからです。

その身体的な勉強の中で最も大事な学力は日本語です。

日本語の学習で大事なことは、難しい本を読む力をつけることです。

目先の流行にまどわされることなく、本当に必要な勉強を続けていきましょう。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

英語を過度に学ぶ必要はありませんが、他の言語を学ぶという意味はあります。

それは、人類の、ものの見方、考え方の多様性を学ぶためです。

例えば、アラブには、ラクダに年齢による名前の区別があります。

====ChatGPT

ハウァール (Hawar): 生後数日の子ラクダ。

ファシル (Fasil): 1歳のラクダ。

ジェダア (Jedaa): 2歳のラクダ。

ヒーアル (Heear): 3歳のラクダ。

====

日本人なら、「ラクダはラクダだろ」で終わるところですが、これが文化の違いです。

日本の場合で言えば、シラスと煮干しとイワシは、別の魚のような名前をつけられていますが、本当は単なる大きさの違いです。

たぶん、海のない国では、「さかな」で全部間に合うようになっていると思います。

日本語における風の吹き方。

====ChatGPT

さわさわ - 軽やかで心地よい風の音や感じ。

びゅうびゅう - 強く吹き荒れる風の音。

ひゅうひゅう - 冷たく強い風が吹く音。

ごうごう - 非常に強く吹き鳴らす風。

そよそよ - 穏やかで優しい風の音。

わさわさ - 力強く、多くの葉を揺らす風。

====

雨の降り方

====ChatGPT

ざあざあ - 大量に激しく降る雨。

しとしと - 静かで細かい雨。

ぱらぱら - まばらな雨。

ぽつぽつ - 少量の雨が断続的に降る様子。

どしゃぶり - 突然の激しい雨。

びしょびしょ - 服が濡れるほどの雨。

====

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。英語教育(10) ChatGPT(0)

https://www.youtube.com/watch?v=BDW17Iv2jvE

https://www.youtube.com/watch?v=BDW17Iv2jvE

●

確認テストは1回目で確定し、すぐに正解が見られるように

これまで、確認テストは、1回目で採点し、そのあと間違えたところを再度解き直しできるようにしていました。

しかし、早めに正解を見て理解する方が能率がよいと考えたので、1回目で点数を確定し、すぐに正解が見られるようにします。

●

新年度の教材で、中学生の数学・英語は、発展新演習から標準新演習へ(2月に改訂版が出ると思います)

中学生の数学と英語の発展新演習は、演習問題Bで難問がかなりありました。

通常の高校入試ではそのような難問は出ないので、新年度から教材を標準新演習にします。

そのかわり、問題集は1冊を100%解けるようになることを目標にし、できた人は学年先取りをするようにします。

小学456年生の算数問題集も、1冊が100%解けることが目標です。

小学23年生のジュニア新演習は、難しい問題がかなりありますが、どうしても解けない難問はないので、このまま続けます。

●同学年生徒を中心にするために

クラスの統合を計画

クラスによっては、小学生と中学生・高校生が混在しているクラスが、同じ時間に複数ある曜日時間があります。

生徒どうしの発表と対話を生かすために、今後、学年を基準にクラスの統合をすることを考えています。

●

登校しぶり、不登校の子は、早起きの生活を続けるために、朝のクラスに参加を

学校に行きたくない子、行けない子が増えています。

学校に行かなくても勉強の心配はありませんが、毎日の生活習慣作りと、友達とのコミュニケーションは必要です。

オンラインクラスの朝のクラスは、まだ土日が中心でほとんど満員ですが、平日の朝のクラスも開設できます。

ご希望があればご連絡ください。

●

個人面談の希望は、個別れんらく板で――授業のあとに1人10分、又は保護者会で

保護者と講師のやりとりは、個別れんらくでできますが、直接話をしたいという場合は、個人面談の希望をご連絡ください。

個人面談は、授業のあとに10分間行っています。

講師によっては、保護者会というクラスを設けている場合もありますので、そこで話をすることもできます。

個人面談の希望は、個別れんらくでお願いします。

●よく書けた作文は、

朝小に投稿を

朝小には、言葉の森の生徒が毎月のように載っています。

小学生で、よく書けた作文は、朝小に投稿してみるといいです。

ただし、子供の書いた作文には、保護者が手を加えないようにしてください。

直すのは、明らかな誤字だけとしてください。

・送り先は、言葉の森新聞の4週号に載っています。

・言葉の森の作文用紙は使わず、市販の作文用紙を使ってください。

・会話の書き出しはパターン化しやすいので、省略するか情景の書き出しなどに変えるといいです。

・保護者へのインタビュー自体はいいことですが、パターン化されているとみなされることがあるので、省略してもいいです。

・ダジャレ自体はいいことですが、これも無理があるとみなされることがあるので省略してもいいです。

・人や学校の固有名詞は、できるだけ匿名にするか省略するかしてください。

・ほかのところに応募した作品を投稿すると、二重投稿になるので、しないようにしてください(これは基本的なルールです。)

●言葉の森は、

中学受験の作文の指導はするが、中学受験自体の指導はせず――公立中高一貫校の倍率5~7倍の入試は小学生には非現実的な受験勉強。受験塾の過度の詰め込みからは距離をおくことも必要

受験作文については、言葉の森で勉強するのが最も効果が高いです。

しかし、公立中高一貫校の受験は、倍率5~7倍のところが多く、小学6年生が合格を目指して受験勉強をするのは現実的ではありません。

また、私立中学受験に関しては、いろいろな偏差値の学校があるので、どこかには合格できますが、今の学習塾は詰め込み勉強をするので、子供の生活が受験一色になりがちです。

そのため、受験勉強をしすぎた子の中には、中学生になってから勉強に飽きる生徒も増えています。

また、勉強の本当のゴールは、大学入試に合格することではなく、大学を卒業したあと社会で自分らしく活躍することです。

そのため、言葉の森では、受験対策よりも、本当の学力をつけることを目標にした勉強を行います。

結果として、そういう本筋の勉強をした子の方が、受験にも成果を出しています。

●これから重要になる学力は、読書力、

作文力、発表力。総合選抜の大学入試でも、社会人になってからも使える学力を。――中学生以上は説明文の読書が大切

世界と日本の教育は、大きく変わっています。

大学入試は、これまでのペーパーテスト中心の評価から、その生徒の学習歴、創造性、思考力、発表力、学習意欲を見る方向に進んでいます。

そして、何よりも、大学入試はゴールではなく、社会に出てからの仕事がゴールという認識が必要になっています。

当面の目標は受験だとしても、勉強だけでない幅広い学力を育てておくことが大切です。

本当の学力は、読書力と作文力とコミュニケーション力です。

中学生以上は、特に、説明文の読書の力をつけておくようにしてください。

読書記録のページを見て、同学年の他の生徒がどういう説明文を読んでいるか見ると参考になります。

▽読書記録

https://www.mori7.com/teraon/ds.php

・学年のところをクリックすると、その学年の読書記録だけが表示されます。

●

基礎学力クラス、総合学力クラスの国語、算数、英語は選択式に――国語だけやる形でも可。ただし、暗唱と創造発表は固定

小学1234年生対象の基礎学力クラスと、小学456年生対象の総合学力は、国語、算数、暗唱、英語、発表を週ごとに行う授業です。

しかし、生徒の中には、算数はすでにほかのところでやっているとか、英語はほかのところでやっているとかいう生徒もいます。

そこで、国語、算数、英語に関しては選択式にし、すべて国語にしてもいいし、国語と算数だけにしてもいいし、国語と英語っだけにしてもいいとします。

ただし、授業の中では、全体向けにはその週の科目の授業を行います。

学習記録に、あらかじめどの問題集の何ページから勉強するかを入れておいてください。

暗唱と発表の週は、固定で行います。

勉強は、家庭学習が基本です。

家庭で毎日の読書と、暗唱と、漢字の書き取りと、算数問題集と、英文の暗唱とができていれば、塾などに行く必要は特にありません。

ただし、全体をチェックする場所と、友達と一緒に勉強する時間は必要なので、基礎学力クラスと総合学力クラスは、そのための場所として開いています。

いろいろな勉強をあちこちの教室でやるよりも、基礎学力クラスと総合学力クラスにまとめて受講するのが無理のない能率のよい学習になります。

なお、総合学力クラスについては、今後中学生も対象にする予定です。

●

国語力の基本は問題集読書で1冊を5回繰り返す。読解検定の分析は保護者も協力して

国語力の勉強は単純です。

問題集読書をできるだけ音読で毎日1~2編続けること、読解検定の×だったところの分析をすること、この2つだけです。

ただし、読解検定の分析は、子供だけでは甘くなりやすいので、保護者の方も一緒に協力してください。

これまで、国語読解がの成績が上がった子は、保護者の方が読解検定の分析を一緒に考えてあげていたことが多いです。

読解検定ランキングに載ることを目標に勉強していってください。

▽読解検定ランキング

https://www.mori7.com/dokken/dk_rank.php

●

算数数学は、標準問題集で1冊を100%完璧に――数学力の土台にも読解力がある

算数数学の勉強は単純です。

1冊の問題集を100%完璧に仕上げることです。

いろいろな問題集をそれぞれ8割ぐらいずつ仕上げる勉強では力はつきません。

学習塾の中には、分厚い問題集を使ったり、次々にいろいろなプリントを渡したりするところもありますが、それは能率の悪い勉強の仕方です。

1冊を完璧にということを守って勉強していってください。

●

英語は、英文暗唱を基本に――AGIの進歩で英語の重要性は低下するが、当面の入試ではまだ英語が学力評価の基準に

英語の学習は、ChatGPTなど、今後AGI(Artificial General Intelligence。汎用人工知能)の発達によって必要性が低下します。

すでに、翻訳に関しては、辞書で調べて逐一翻訳するような人はいません。ウェブ翻訳で概略がわかればいいということになっています。

スピーキングとヒアリングについては、日本人が不得意な分野ですが、これも対応する機器とソフトの利用でカバーできるようになりつつあります。

ただし、学校教育の世界は対応が遅いので、今のところは入試で英語は重視されています。

それは、英語の成績は、勉強全体を真面目に取り組んだことと相関が高いからです。英語のよくできる人は、ほかの勉強もよくできます。

だから、大学入試の総合選抜でも、英語力が足切りに使われています。

当面の入試では、まだ英語力は必要ですが、これから重要性は低下し、やがて語学の試験というものは、英語だけでなく中国語も含めてなくなります。

そのときに残るのは、母語である日本語で深く考える力です。

少なくとも、小3までは日本語を中心に勉強するようにしてください。

●

創造発表は、新しい学力――5割を超えた大学入試の総合選抜型に対応できるのは個性と創造性と思考力と発表力。中学生以上はChatGPTを活用した研究を

探究学習は、2022年からは高等学校でスタートしています。

今はまだ始まったばかりですが、これからの大学入試では、この探究学習的な学力が評価されるようになります。

すでに、大学の総合選抜入試では、学力はオール4程度でいいので、あとはいかに個性と思考力と創造性と意欲を持っているかが問われるようになっています。

創造発表の学習は、教科書のない勉強ですから、すべて子供の興味関心に基づいて学習を進めるかたちになります。

このときに使えるのが、ChatGPTなどのAGIの利用です。

中学生(13歳)以上の生徒は、ChatGPTに自分のアカウントで登録できます。

小学生の生徒は、保護者の方が登録して、創造発表の勉強の方向を相談していくようにするといいです。

ChatGPTは、単なる検索サービスと異なり、質問を次々に深掘りしていくことができます。

子供が興味を持つテーマは漠然としたものが多いので、それをそのまま研究することがなかなかできません。

しかし、だからと言って、探究学習的な本に書いてあるとおりのことをそのままなぞっても面白くありません。

自分のやりたいことを、自分なりに研究していくためには、AGIの利用が必要になります。

現在、高校で行われている探究学習は、グループでテーマを決めて行い、発表も年に数回という中途半端なものです。

本当の探究学習を行うためには、ひとりで研究し、頻繁に発表する機会を作ることが必要です。

創造発表クラスは、今後中学生、高校生の人も含めた、高度な探究学習として進めていく予定です。

●

プログラミングは、小学生はScratchを学び自分なりに工夫できるように。中学生以上は、HTML、JavaScript、Pythonに。小学校高学年以上は、HTML作りで女子の参加も

プログラミングに関心を持つ生徒は男子が多いので、現在のScratchなどのプログラミングテキストも、男の子向けのゲーム作りのようなものが多いです。

しかし、プログラミングは緻密に考えることのできる女子に向いています。

これからの社会では、プログラマーになる必要はありませんが、どんな仕事でもプログラミング的な発想が必要になってきます。

Scratchの次の学習であるHTML作成は、ものづくりの好きな女子にも楽しめる分野です。

また、JavaScriptやPythonは、知的な学習が中心になるので、女子も男子も同じように取り組むことができます。

新しいことに取り組むのが好きな女子は、プログラミングクラスに参加してください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。懇談会・個人面談(0) 言葉の森のビジョン(51)

サクラソウ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=jKK-T5ZcCYM

サクラソウ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=jKK-T5ZcCYM

学校に行きたくないときは誰にもあります。

私も、小学生のとき、「学校に行きたくないなあ」と思ったことがよくあります。

そのときに、「でも、かわいいなおこちゃんがいるから、そのために行くんだ」と自分に言い聞かせて学校に行った記憶があります。

なおこちゃんのほかには、いつも物静かだったよごさん、計算が早かった白石さん、その友達の山崎さん、いつも授業中まっ先に手を挙げるのを競っていた石渡さんなどがいました。

中学生になってからは、となりの席のまゆみちゃんが……(そんなことは、どうでもいいか。)

学校での授業中は、いつも窓の外を見て、「スズメは自由でいいなあ」と思っていました。

そして、教科書の全ページに落書きを書いていました。

なぜ学校に行きたくなかったかというと、先生の話を聞くだけの授業が退屈だったからです。

だから、自分でできる、図工と体育とテストの時間は好きでした。

椅子に座って、黙って人の話を聞くだけの時間が、忍耐だけが必要な不自由な時間と感じていたのです。

今は、子供たちがオープンになって、「学校に行きたくない」という子が増えてきました。

====

中学生の5人に1人が「不登校・不登校傾向」5年で26%増

https://resemom.jp/article/2023/12/14/75000.html

====

ここで大事なことは、学校には行かなくてもいいが、家庭での生活のルールだけは確立しておくということです。

例えば、朝起きる時間を決める、朝にやる仕事を決める(勉強でなくていいです)、夜寝る時間を決める、などです。

それは、社会人になってから必要になることだからです。

そして、そういう生活習慣は、理屈でできるようになるのではなく、毎日の積み重ねでできることだからです。

勉強に関しては、ほとんど心配は要りません。

やれば誰でもできるようになります。

しかし、読書だけは毎日続ける必要があります。

読書によって学力の基礎さえつけておけば、勉強的なことは、やる気になったときにすぐに追いつくからです。

ただし、すぐにとは言っても、それなりの時間はかかります。

生活習慣と読書と勉強の基礎を作るためには、言葉の森の朝のオンラインクラスに参加するのがいちばんいいと思います。

今はまだ、朝のオンラインクラスは、土曜と日曜が中心でほぼ満員ですが、平日のオンラインクラスも、希望があれば新たに開設することができます。

オンラインクラスは、5人以内の少人数で、勉強の時間以外に、生徒どうしの発表と対話と交流の時間をとっています。

社会生活を円滑に行うために必要なのは、勉強力以上にコミュニケーション力です。

コミュニケーション力は、生活習慣と同じで、理屈でできるものではなく、繰り返しによってできるようになるものです。

言葉の森で受講できる講座には、作文、基礎学力、総合学力、国語読解、算数数学、英語、創造発表、プログラミングがあります。

基本になるのは、作文です。

作文を通して、親子の対話が進むようになります。

読書は、毎回の読書紹介があるので、自然に読む習慣がつきます。

また、読書紹介や一人一言の時間によって、人前で發表する力、コミュニケーションをとる力がつきます。

時間的に余裕があれば、小学校低中学年の生徒は基礎学力クラス、小学校中高学年の生徒は総合学力クラスに参加するといいと思います。

このクラスで、国語、算数、英語が全部学べます。

ひとつの教科を更に深めたい場合は、国語読解、算数数学、英語のそれぞれのクラスに参加することができます。

個性的で創造的な子であれば、創造発表クラスかプログラミングクラスがいいと思います。

ほかの人がやっている勉強と同じものではなく、自分だけの勉強を深めていくことが、これからの総合選抜型の大学入試の時代には必要です。

しかし、もちろん大学入試を念頭に置く必要はありません。

自分の好きなことを研究すること自体が楽しいければいいのです。

私のうちの子も、小3か小4のときに、「学校に行きたくない」と言い出しました。

理由は、友達が先生に叱られているのを聞くのが苦しいからということでした。

気持ちの優しい子だったのです。

私は、即座に、「じゃあ、学校に行かなくてもいいよ」と言いました。

自分も、小学生のときに学校に行きたくないことがあったので、無理に行く必要はないと思ったのです。

結局、子供は、その後、山村留学で北海道に行き、しばらくして家に戻り、「やはり、お父さんとお母さんと一緒にいる方がいい」となり、もとの学校に復活するようになりました。

北海道では、みんなで海に出てウニを取り、浜辺で焼いて食べたそうで、とても楽しかったようです(笑)。

その後、早稲田に合格して、今は普通の社会人です。

塾や予備校には、言葉の森以外は行きませんでした。

子供の長期的な成長を考えれば、小学校や中学校で、学校に行くとか行かないとかいうことはどうでもいいことです。

大事なことは、今のことを考えるのではなく、先のことを考えることです。

先のことを考えれば、必要なことは、生活のルール、読書の習慣、ほかの人とのコミュニケーションだけになると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。不登校(0)

水仙のつぼみ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=c4RUPj4uUm8

水仙のつぼみ

●動画:https://www.youtube.com/watch?v=c4RUPj4uUm8

自分のことは自慢したくないのですが、情報が少ないためによくわからない人が多いと思うので説明します。

言葉の森は、日本で最初に作文教室を始めた教室です。

「作文教室」という言葉を最初に使ったのが40年以上前です。

そのころには、もちろん、作文を教えるという概念自体がありませんでした。

私が作文教室を始めたのは、勉強などは自分でやればいいしどこでもできる、しかし、作文は他の人に見てもらわなければわからない、そして、作文は、子供たちの創造性を育てる、と思ったからです。

そこで、古今東西の作文教育に関する本を、手に入れられるものはすべて読みました。

200冊は優に超えていたと思います。

海外の作文教育に関する本も、読めるものはすべて読みました。

それで、作文教室を始めたのです。

最初の生徒は、小1と小6の2人でした(笑)。

言葉の森が作文教室を始めてから、だいぶたって、大手の教育業者が同じような作文教室を始めました。

しかし、まもなく撤退しました。

今も、各地にいろいろな作文教室があります。

塾でも、作文指導を始めるようになっていると思います。

しかし、それらの教室は、昔ながらの赤ペン添削の方法か、もっと気のきいたところは、言葉の森のコピーです。

赤ペン添削は、誰でも考えつく方法ですし、文章力のある大人なら誰でもできる方法です。

しかし、赤ペン添削で上達する子はいません。

書いたものを直す指導ではなく、書く前の指導が必要だからです。

更に言えば、書く前に、読む力をつけなければならないのです。

言葉の森は、もともと40年以上前にマスコミを目指す大学生のための作文教室としてスタートしました。

当時は、マスコミに人気があったのです。

その後、小学生のための教室を開きました。そのときに来たのが、小1と小6の2人です。

だから、言葉の森は、小学生から高校生、大学生までの一貫指導ができます。

本当は、社会人の生徒もいますが、教材を作るのが大変なので、募集は控えめにしています。

実は、最初は、社会人になってからも続けられる一生の作文教室にしたいと思っていました。

月に1回程度でいいので、その時々の時事的なテーマで作文を書き、ディスカッションをするという教室です。

そのうち、できると思います。

以上、いろいろ自慢のようなことを書きましたが、これが真実です。

検索エンジンで「作文教室」を探すと、いろいろな教室が出てくるかもしれませんが、その中で、最も確かなのが言葉の森だと思ってもらうといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 言葉の森のビジョン(51)

水仙のつぼみ

水仙のつぼみ

自分のことは自慢したくないのですが、情報が少ないためによくわからない人が多いと思うので説明します。

言葉の森は、日本で最初に作文教室を始めた教室です。

「作文教室」という言葉を最初に使ったのが40年以上前です。

そのころには、もちろん、作文を教えるという概念自体がありませんでした。

私が作文教室を始めたのは、勉強などは自分でやればいいしどこでもできる、しかし、作文は他の人に見てもらわなければわからない、そして、作文は、子供たちの創造性を育てる、と思ったからです。

そこで、古今東西の作文教育に関する本を、手に入れられるものはすべて読みました。

200冊は優に超えていたと思います。

海外の作文教育に関する本も、読めるものはすべて読みました。

それで、作文教室を始めたのです。

最初の生徒は、小1と小6の2人でした(笑)。

言葉の森が作文教室を始めてから、やがて生徒が増え、その後だいぶたって、大手の教育業者が同じような作文教室を始めました。

しかし、まもなく撤退しました。

今も、各地にいろいろな作文教室があります。

塾でも、作文指導を始めるようになっていると思います。

しかし、それらの教室は、昔ながらの赤ペン添削の方法か、もっと気のきいたところは、言葉の森のコピーです。

赤ペン添削は、誰でも考えつく方法ですし、文章力のある大人なら誰でもできる方法です。

しかし、赤ペン添削で上達する子はいません。

書いたものを直す指導ではなく、書く前の指導が必要だからです。

更に言えば、書く前に、読む力をつけなければならないのです。

言葉の森は、もともと40年以上前にマスコミを目指す大学生のための作文教室としてスタートしました。

当時は、マスコミに人気があったのです。

その後、小学生のための教室を開きました。そのときに来たのが、小1と小6の2人です。

だから、言葉の森は、小学生から、中学生、高校生、大学生までの一貫指導ができます。

本当は、社会人の生徒もいますが、教材を作るのが大変なので、募集は控えめにしています。

実は、最初は、社会人になってからも続けられる一生の作文教室にしたいと思っていました。

月に1回程度でいいので、その時々の時事的なテーマで作文を書き、ディスカッションをするという教室です。

そのうち、できると思います。

以上、いろいろ自慢のようなことを書きましたが、これが真実です。

検索エンジンで「作文教室」を探すと、いろいろな教室が出てくるかもしれませんが、その中で、最も確かなのが言葉の森だと思ってもらうといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 言葉の森のビジョン(51)

うちの子供が1歳か2歳のとき、三浦半島の海岸に遊びに連れていきました。

裸ん坊で、波打ち際で遊んでいる子供を見たときに、ふと、いまこのとき、地球が暗黒の宇宙の中を時速10万kmで飛び、地球自身も時速1700kmで自転しているのだということを思い浮かべました。

その地球の上で、ころべばすぐに怪我をするような子供が、砂浜で嬉しそうに遊んでいるのです。

そのときに、自分が地球の上に生きているという不思議さを実感しました。

今日、天気がいいので、庭の芝生の上に寝転んで空を見ていると、そのときの感覚を思い出しました。

そこで、ふと出た言葉が、「地球はいいなあ」でした。

隣の餌台では、メジロがみかんをついばんでいます。

雲が、西から東にゆっくり動いています。

人間が地球の上で暮らせるのは、お金では買えないほど貴重な恩恵です。

だから、せめて同じ地球の生き物たちには、できるだけ優しくしよう、

それが、たとえゴキブリであっても(笑)、

と思ったのです。

子供のころ読んだ本の中に、ひとつの物語がありました。

ある大きな村で、何かの裁判が行われるとき、みんなが黒と白の石を入れて有罪か無罪かを決めるのです。

そこで、ひとりの老人だけが、どんなときでも必ず白を入れるというのでした。

そのときに、「どんなときでも白」というのが、心に残りました。

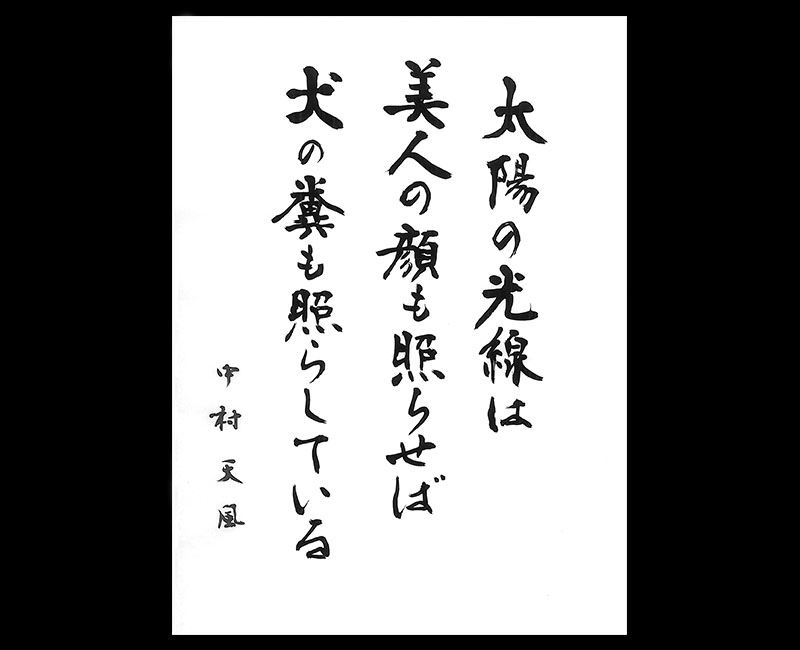

中村天風の言葉に、こういうものがあります。

「太陽の光線は、美人の顔も照らせば、犬の糞も照らしている」

そりゃ、そうだ(笑)。

比較をしたり、評価をしたり、優劣をつけたりするのは、人間の小賢しい知恵です。

それによって、確かに科学と文明は発展してきたでしょう。

しかし、そういう人為的な工夫から卒業する時期がもう来ているのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生き方(41) 息抜き(19)