餌を待つスズメたち

勉強の目的は、実力をつけることです。

そして、その実力の土台の上に、創造性を生かし、社会に貢献できるようになることです。

しかし、今の日本の教育では、実力をつける勉強よりも、競争に勝つことが勉強の目的になっています。

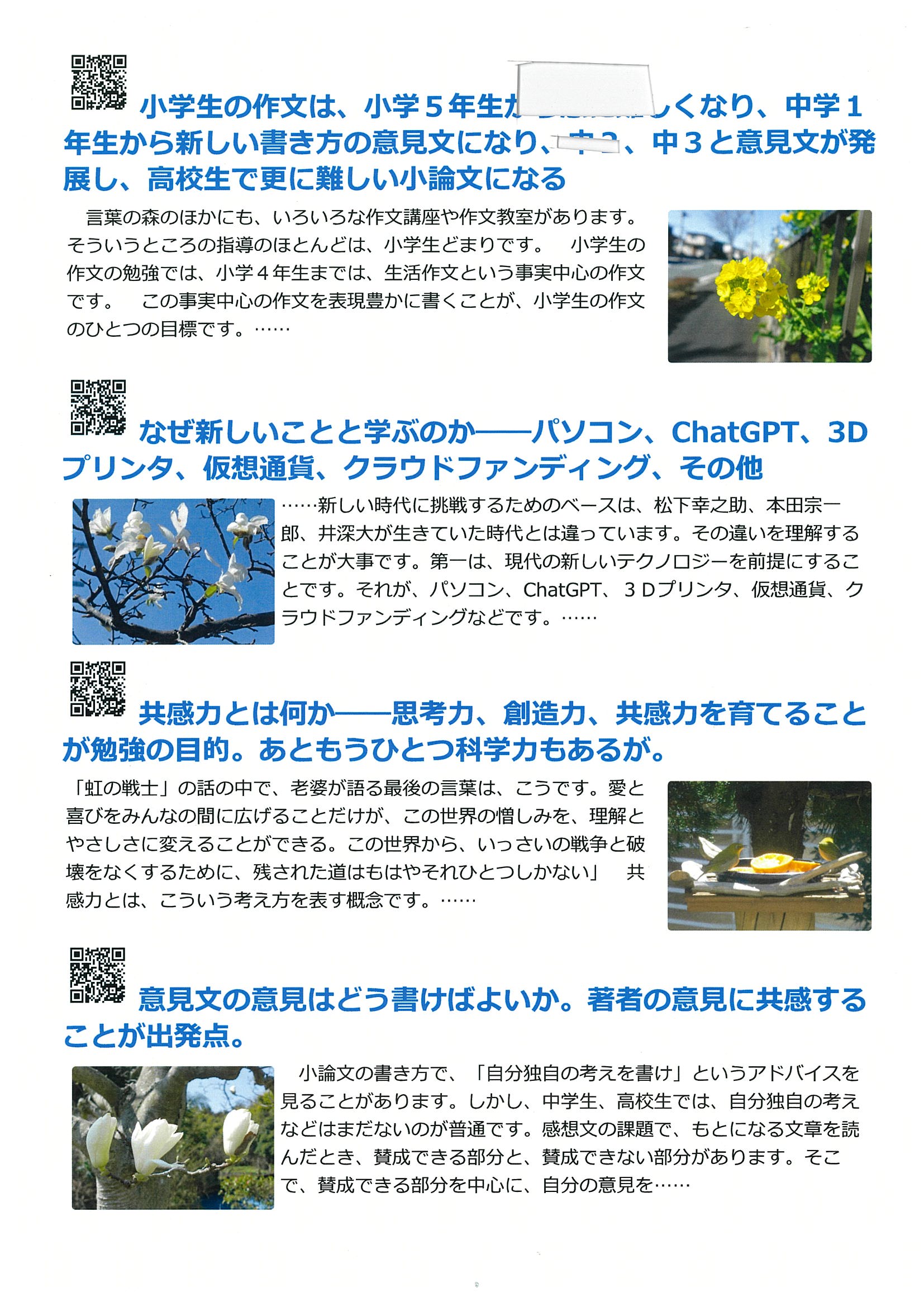

例えば、先日、中学生の数学の問題集につぎのような例題が載っていました。

(そんなに面白い問題ではないので、考えなくていいです。)

人間の頭脳は、立体をそのまま把握することに慣れていません。

だから、難問には、立体が使われることが多いのです。

しかし、そういう問題が出されるのは、その問題を解けるようになることが、人生にとって必要だからではなく、点数の差をつける競争に勝つために必要だからです。

確かに、こういう問題は、解法の手順に沿って考えれば理解できます。

しかし、それは、数学の問題というよりも、読解の問題です。

読解力をつけることは大事ですが、この問題を解くこと自体には意味がありません。

それなのに、なぜこういう問題が出されるかというと、それはただ○と×の差をつけるためなのです。

このような必要以上の難問が出されることによる弊害は2つあります。

ひとつは、勉強のよくできる子は、無意味な勉強に時間を取られることです。

もうひとつは、勉強のふつうにできる子は、勉強が嫌いになることです。

勉強の先にあるものは、入試に合格することではなく、社会に出て活躍することです。

社会に出て仕事をするために必要だから勉強をするのであって、競争に勝つために勉強をするのではありません。

しかし、今は、ほとんどの子は、競争に勝つための勉強に追われています。

昔の教育では、できない子がいると、先生はその子ができるようになるまで教えました。

例えば、寺子屋時代の教育は、全員ができるようになるための教育でした。

だから、勉強の中心は、素読や暗唱や算盤(そろばん)でした。

その先の勉強をしたい子は、更に高度な本を読む勉強に進みました。

今の教育は、子供たちに差をつけるための教育になっています。

だから、先生も、その差をあきらめているのです。

勉強を本来の目的に戻すためには、2つのことが考えられます。

ひとつは、実力をつけるための勉強は、能率よく行うことです。

そのためには、勉強の中心は家庭での自主学習とすることです。

家庭での自主学習は、ChatGPTなどの利用で現実的なものになってきています。

そして、今の基準で言えば、どの教科も80点以上、5段階の成績でオール4以上が取れることを目標にすればいいのです。

100点を目指したり、オール5を目指したりする勉強は、競争時代の勉強です。

もうひとつは、創造と発表の勉強に力を入れることです。

昔は、創造と発表の勉強というのは、遊びのように見なされていました。

それは、創造力や発表力は、受験のためには必要がなかったからです。

創造を生かすのではなく決められたとおりにやること、発表ではなく言われたことを素直に吸収することが、かつての勉強の中心でした。

しかし、近年の大学入試における総合選抜の広がりに見られるように、時代は変わっています。

社会全体が、創造と発表を求めるようになってきているのです。

高校における探究学習も、この流れのひとつです。

しかし、探究学習も、これからは時代遅れになります。

読書感想文コンクールが時代遅れになったように、探究学習もわざわざ学習と呼べるようなものではなくなっています。

ChatGPTを利用すれば、必要な探求学習は数時間でできます。

これから大事になるのは、その探求の結果をもとに、自分がどういう問題意識を持ち、何を創造するかということです。

この創造とセットになっているものが発表です。

これからの勉強は、実力をつけるための勉強と、創造と発表の勉強になっていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。創造発表クラス(0) 未来の教育(31)

川の近くに咲いていたレンギョウ

子供の書いた作文を見ると、お母さんやお父さんは、その作文に対してアドバイスをしたくなると思います。

しかし、そのアドバイスは、多くの場合、子供のやる気をなくさせる結果になります。

学校教育でも、作文指導に熱心な先生に教えられると、クラスの多くの子が作文嫌いになるという結果が出ています。

作文は、教えたくなるものですが、教えるものではなく、いいところを認めてあげるものなのです。

では、そのいいところは何かというと、基本は事前の項目指導ですが、作文指導の経歴の長い先生は、すぐに生徒の作文のいいところを見つけることができます。

作文指導の経験の少ない人ほど、子供に、いろいろな注意をします。

それらの注意は、どれもまともな注意ですが、大半の子はそれで作文が嫌いになります。

作文を上達させるための基本は、まず読書の量を増やすことです。

次に、字数を、学年の100~200倍まで書けるようにすることです。

例えば、小学6年生であれば、いつも600~1200字の作文を書けるようになるということです。

中高生の場合、字数1200字以上ということができれば、それからは森リン点の上昇を目指すことです。

ただし、森リン点は、1年間に2ポイント程度しか上がりません。

作文の上達には、時間がかかるのです。

ところで、作文を教えている教室は、言葉の森以外にもあると思います。

しかし、それらの教室のほとんどは、何のために作文を教えているのかという目標がありません。

例えば、最近の作文通信教育講座ぶんぶんドリムのキャッチフレーズは、「伝えたいこと、言葉にできますか?」でした。

作文でも、会話でも、誰でも、自分の言葉で自分の考えを伝えています。

例えば、お腹が空いていれば、誰でも、「おなかがすいた」といいます。

伝えたいことがあれば、誰でもそれを伝えます。

こういう条件反射的な言葉を使えることが、作文教育の目標なのではありません。

小学校高学年になると、「人間にとって食事とは、何か」と考えるような主題が作文の中心になります。

食事は、栄養であるとともに、文化であり、また回りの人との交流の機会でもあります。

そういうことを考えることが、作文を通して考えるということです。

では、そういう考えを深めるためには、どうしたらいいのかというと、それは作文の表現を工夫するより前に、読書と対話に力を入れることなのです。

4月2日に、「森からゆうびん」で、全生徒の作文字数の推移と、読解検定の推移のグラフを送りました。

これが、これからの作文の勉強の出発点です。

まず、字数が学年の200倍以上になることを目指していきましょう。

字数が書けるようになった人は、森リン点が86点以上になることを目指していきましょう。

読解検定については、平均点を60点前後と考えて、いつでも60点以上取ること目指していきましょう。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) ブンブンどりむ(0)

ハナカイドウ

ハナカイドウ

算数数学の苦手な子がいます。

苦手な原因は、前の学年でやるべき基礎ができていないことです。

また、できない子の多くは、勉強の仕方でも、できる問題だけを作業的にやっています。

だから、できない問題は、いつまでもできません。

どうしたら、できない問題ができるようになるかというと、それは、できなかった問題の解法を丸ごと覚えることです。

だから、解答をいつも横に置いて勉強を進めていくといいのです。

ところで、今の受験のための算数数学には、ただ生徒に点数の差をつけるだけの問題もあります。

テストの目的が、生徒の実力をつけるためではなく、生徒の間に点数の差をつけるためになっているのです。

教える先生の多くが、そういうテストをくぐり抜けてきた人なので、そういう勉強を教えることがいいことだと思って授業をしています。

算数数学を得意にするためには、今の学年、又は、その前の学年の問題集を1冊、夏休み中に完璧に仕上げることです。

しかし、算数数学ができるようになっても、受験には役立ちますが、人生にはあまり役立ちません。

例えば、因数分解には、いろいろなパターンがありますが、そういうパターンをいくら知っていても、それが勉強以外の何かの役に立つということはありません。

因数分解で解を見つけるかわりに、根の公式を使えば、答えは計算で求めることができます。

この公式を作った人は偉いと思いますが、普通の人は、必要に応じてこういう公式を利用すればいいのです。

同じような公式として、誰でも利用しているのが、三角形の面積、台形の面積、円の面積、球の体積などです。

もし、球の体積を忘れたとしても、それは調べればいいだけです。

なぜ忘れたかというと、日常生活で使う必要がなかったからです。

では、どういう勉強が役に立つかというと、それは幅広い読書です。

子供たちは、家庭と学校と友達という狭い枠の中で生活しています。

社会は無限と言っていいほど広いのに、子供たちの住む世界は、狭い与えられた枠に限定されています。

この枠を超えるものが、読書です。

枠を超える読書は、物語文の読書よりも、主に説明文の読書です。

中学生や高校生が読む本は、ちくまプリマー新書や岩波ジュニア新書などにたくさんあります。

大学生や社会人になったら、もっと読書の幅を広げることができます。

自分らしい人生を見つけるためには、勉強に力を入れる以上に、読書に力を入れていくことなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。算数・数学(22) 読書(95)

ツクシ

4月2日に「森からゆうびん」というA4葉書を生徒のみなさんにお送りしました。

海外の方には、郵送はできませんので、ウェブ上で見られる場所を作ります。

内容は、作文の字数の推移、読解検定の得点の推移、そして最近のホームページの記事の冒頭部分です。

それぞれの記事には、QRコードがついているので、ウェブで見ることもできます。

これまで、生徒ごとの字数や得点の推移というデータはありましたが、それを表示しているページは見つけにくかったと思います。

そこで、これからは、定期的に、学習状況の結果をアナログの媒体でお送りすることにしました。

今後は、作文字数、読解検定得点のほかに、国語・算数数学・英語の問題集の学習状況、確認テストの得点推移なども送る予定です。

さて、これらのグラフをどう見るかということですが、作文の字数については、それぞれの生徒の作文の実力を表しています。

字数が、学年の200倍以上(小1は200字以上、……、小6以上は1200字以上)書けていれば、実力的には十分です。

字数がそこまで達していない場合でも、1年間の字数の推移のグラフが、わずかでも右肩上がりになっていれば、作文力が上達していると考えられます。

読解検定の得点については、平均点と比較して、平均点よりも高い得点であれば、よくできていると考えてください。

月によって、問題の難易度が違うので、グラフが上に行ったり下に行ったりすることがありますが、平均点と比較して自分の得点を見てください。

読解検定が88点以上の人は、読解検定ランキングというページに表示されています。

https://www.mori7.com/dokken/dk_rank.php

作文の字数グラフは、作文クラスの人に表示されています。

読解検定の得点グラフは、読解検定を受けた人に表示されています。

グラフを見て、これからの勉強の目標にしていってください。

▼サンプル

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78) 生徒父母向け記事(61)

オウバイ

オウバイ

「デジタルからアナログへ」というと、時代遅れのようなタイトルですが、今の世の中でデジタルはもうほぼ完成しつつあるので、これからはアナログの時代になるということです。

今の社会の特徴は、デジタル情報の過剰です。

例えば、ChatGPTを使えば、ブログの記事などはいくらでも作ることができます。

Google検索でも、最初に出てくるのは、SEO対策をやっているサイトの記事ばかりです。

しかも、Googleも、Facebookも、YouTubeも、根拠不明の情報コントロールをしています。

だから、みんな、もうそういう情報には飽き飽きしています。

ひとことで言えば、デジタル情報は、あてにならないと多くの人が思っているのです。

昔、新聞の折り込み広告が盛んだったころは、折り込み広告自体が、貴重な情報源でした。

しかし、いま、折り込み広告を情報源として見る人はいません。

それよりも、新聞自体をとる人がいなくなっています。

新聞やテレビの情報はあてにならないと、多くの人が感じているのです。

では、あてになる情報とは、何でしょうか。

それは、自分が信頼している特定の人が言っている情報です。

それが、アナログの情報なのです。

言葉の森には、講師が個々に発信する「個別れんらく」や「発表室連絡」という媒体があります。

また、保護者懇談会や個人面談という媒体もあります。

こういうリアルな情報のやりとりができるのが、アナログのコミュニケーションです。

今回、「森からのてがみ」というタイトルで、A4葉書を郵送で送ることにしました。

アナログですから、載せる情報の量は限られていますが、それはQRコードでカバーしています。

こういう手に触れることのできるコミュニケーションに力を入れていくのが、言葉の森の今後の方針です。

ところで、アナログの情報のもとになるものは、デジタルのデータです。

コミュニケーションはアナログであっても、データはデジタルをもとにしたものであることが必要です。

だから、言葉の森の今後の方向は、アナログのデジタルです。

デジタルのアナログと言ってもいいです。

略して、アナデジです。

略して言わなくてもいいですが。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。未来の教育(31) 言葉の森のビジョン(51)

コブシ

コブシ

3月31日から、新年度のデータにしました。

これまで、小学1年生で、エの課題をやっていた人は、小学2年生で、カの課題になっています。

3月までの課題の作文を送る場合はエラーが出ることがありますが、それはあとで修正しますので、そのまま送っておいてください。

さて、話は別のことになりますが、今度、「森からのてがみ」という名前のアナログのA4葉書を定期的に郵送します。

海外の方には、郵送できないので、リンク先を表示するようにします。

サンプルは、こちらです。

この「森からのてがみ」には、生徒の作文字数の推移と、読解検定の推移をグラフで表示しています。

このグラフを目安に勉強を進めていってください。

ただし、作文と国語は、上達するのに、かなり長い時間がかかります。

これが、数学や英語の勉強と違うところです。

数学や英語は、本気で1か月勉強すれば、誰でも成績があがりますが、作文と国語はそうではありません。

上達には、かなり時間がかかるのです。

しかし、続けていれば、必ず上達します。

ですから、子供さんの作文と国語の進歩は、長い目で見てあげてください。

家庭でできることは、次の3つです。

1.毎日、必ず、少なくとも10ページ以上の読書をする。

(中高生は定期テストの2週間前からは読書は休憩していいです。……といっても読む子は本当に読む力のある子です。)

2.更にできる人は、国語問題集の問題集を毎日1~2編音読する。

(音読については、決して読み方を注意せず、読んだことを自体を褒めてあげてください。)

3.小学生の場合は、お母さんやお父さんが、課題に関する似た話をしてあげてください。

例えば、「がんばったこと」という題名でしたら、お母さんが、子供時代にがんばったことを話してあげるのです。

この親子の対話の中で、子供の語彙力が向上します。

語彙力の向上がわかるのは、感想の部分が自分らしく書けるようになることです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78) 生徒父母向け記事(61)

高校で探究学習が始まっています。

これは、いいことですが、私はその先の学習があると思います。

探究学習は、自分の興味関心のあるものを探求していくことです。

しかし、現在、探求学習のための手段は、参考書よりもネット検索、ネット検索よりもChatGPTの時代になっています。

探求は、昔のように時間のかかる学習ではなく、誰でも数時間でできる学習になっているのです。

探求は、出発点です。

探求のあとに、本当の学習が始まります。

それが、創造と発表の学習です。

しかし、創造と発表の学習のカリキュラムはまだできていません。

昔、言葉の森が、作文の学習を始めたときも、作文のカリキュラムはありませんでした。

言葉の森が、小1から高3までの作文のカリキュラムを作りました。

今は、創造発表の学習が始まろうとしている時代です。

このカリキュラムを作り、誰もが創造発表の学習に取り組めるようにすることがこれからの教育の課題です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。創造発表クラス(0)

シレネ ピンクパンサー

シレネ ピンクパンサー

国語というのは、日本語のことですから、普段誰でも日常的に使っている言葉です。

その言葉で国語の読解問題を出すのですから、問題を出す人は工夫をします。

工夫のひとつは、難しい文章を問題を出すことです。

これは、誰でも考えつきます。

だから、国語の問題文には、悪文が多いのです(笑)。

悪文の例は、「前者」とか「後者」とかいう言葉を使うことと、「それ」とか「その」とかの指示代名詞を使うことです。

だから、作文には、こういう言葉を使わずに、できるだけ具体的に書いていく方がいいのです。

さて、国語の問題を作る人のもうひとつの工夫は、合っていそうなものを正解にするのではなく、間違っていないものを正解にするような選択肢を作ることです。

読解検定をやっていて、なかなか点数が上がらないという人は、この解き方のコツを理解してください。

そして、もうひとつは、問題集読書で、難しい文章を読み慣れておくことです。

読解問題の解き方は、次の記事を参考にしてください。

▼国語の勉強法

https://www.mori7.com/bennkyou.html

====

……

実際の問題文は、ここに載せた文章の6、7倍あります。普通の高校生でこういう文章を読むと、大体最後の方には意識が朦朧(もうろう)としてきます。設問を見て、問題文を読み直す気力が失せた状態で選択問題を解くので、合っていそうなものに○をつけてしまうのです。

設問を一つずつ見ていきましょう。

1は、「哲学の場合、対象へのアプローチの仕方を説得できることが重要」などとどこにも書いていないので×です。

2は、特に間違っているところはないので保留です。

3は、「学問は自分とのかかわり方をより望ましい方向へ持っていくために知識を得る」などとどこにも書いていないので×です。むしろ、その反対のことが書かれています。

4は、「学問は、自分とのかわわりを知るために考える」などとどこにも書いていないので×です。これも、その反対のことが書かれています。

5は、「哲学は、自分自身を知ることを目的として問いを立てる」などとどこにも書いていないので×です。これは、この設問自体について言えば、合っているとも合っていないとも言えませんが、問題文との関連で当てはまらないということです。

したがって、正解は、特に間違ったことを言っていない2ということになります。

国語の選択問題はすべてこのような発想で解いていきます。ですから、難しいことは何もありません。ただし、大量の文章をこのように読みこなしていくためには、まず問題文自体をすらすらと読める力が必要です。そのためにも、問題文を繰り返し読む勉強法が有効なのです。

====

こういう理詰めの読み方は、子供だけではなかなかできません。

しかし、先生が授業の中で、こういう読み方を説明することもできません。

一斉指導で説明することはできますが、一斉指導で理解する子はほとんどいません。

一人ひとりのそれぞれの選択肢について、本人が納得するまで説明する必要があるからです。

だから、国語の読解問題は、結果が返却されたあと、お母さんが一緒に見てあげることが必要になります。

問題の中には、お母さんが見てもうまく説明できないものがあると思います。

そのときは、国語読解掲示板に書いてください。

https://www.mori7.com/ope/index.php?k=45

そのときに、ただ「わかりません」と書くのではなく、「こう思ったのですが、なぜ……ですか」と本人の考えも書いておくといいです。

こういう質問のできる子は、みんな国語が得意教科になります。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

あるとき、高3の元生徒から、「国語の成績が悪いのでどうしたら……」と相談がありました。

その子は、中学生のときは、読解検定についての質問をよくする生徒で、国語の成績はとてもよかったのです。

それで、実際に悪かった問題と解答を送ってもらいました。

すると、中学生のときに解いた読解問題の解き方のコツをすっかり忘れているのです。

そのことを話したら、すぐに納得して、それからまもなく東大に受かりました。

東大の国語は記述問題なので、その前のセンター試験の国語がよくできたのです。。

読解問題の解き方は、国語力という面もありますが、それとともに解き方のコツを理解しているかどうかということがあるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)