■神奈川県立柏陽高校 前期 2010年度 60分 300字+300字

■神奈川県立柏陽高校 前期 2010年度 60分 300字+300字

問1は省略。300字の感覚を身につけておくこと。消しゴムは使わずに、頭の中で全体の骨格を考えてから一気に書く。「理由」というキーワードを早めに使う。

差がつかない問題なので、深く考えずに、多少はずれていてもいいからすばやく思いつくことが大事。例えば、「身長の高い人は体重も重い」「右目の視力がよい人は、左目の視力もよい」など。

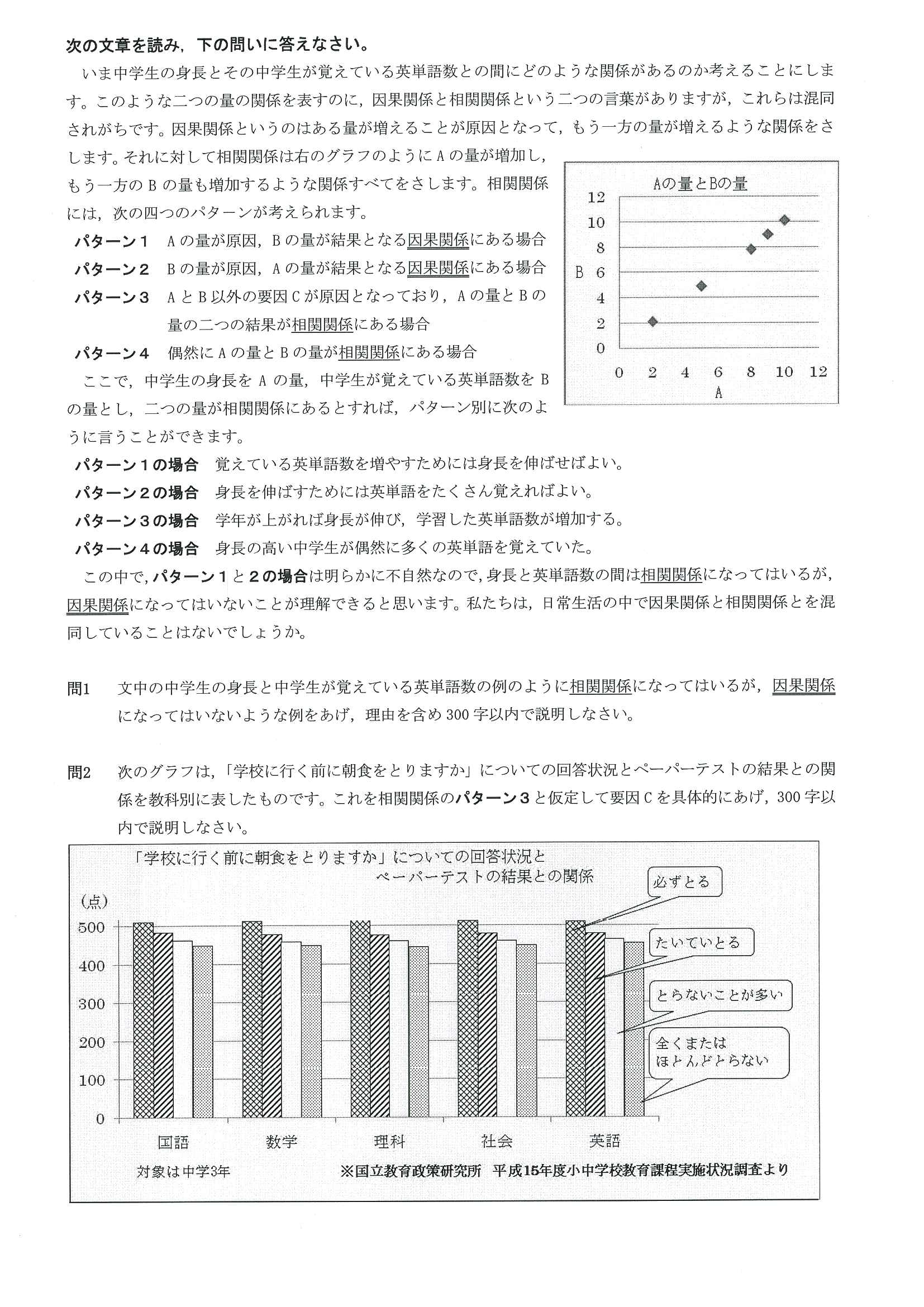

問2

600字程度の課題にも対応できるようにヒントは長めに書いてあるが、短くするためには実例などを省略してもよい。

第一段落は、説明。「グラフを見ると、教科の種類に関係なくどの教科においても、朝食をとるグループの方が、朝食をとらないグループよりもペーパーテストの成績がよい。」など。

第二段落は、考えられる要因1(字数を短くする場合は実例を省略してもよい)。「考えられる要因としては第一に、朝食をとる子は家庭における自分の時間管理ができているために、テストのための勉強もうまくやれるのではないかということである。例えば、私は毎日朝食を取っているが、それは夕方寝る時間がほぼ決まっているからで……。」など。

第三段落は、考えられる要因2(字数を短くする場合は、要因は1つでもよい)。「第二の要因は、朝食を取る子は、小さいころから家庭での生活が安定しているため、テストの前に限らず勉強も計画的に進めているのではないかということである。私も小さいころ、夜更かしをしようとすると母親に、『毎日同じように生活する方がいいんだよ』とアドバイスされたことがある。……。」など。

第四段落は、まとめ。「相関関係があるということと、因果関係があるということは、区別して考える必要がある。また、推測される因果関係についても、条件をさまざまに変えた調査によって裏付けることが必要だ。また、更に重要なことは、例外についての研究で、このグラフの例で言えば、朝食をきちんと取っているのに成績が悪い生徒や、朝食を全く取っていないのに成績がよい生徒がいれば、その背景を探る必要がある。」など。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

受験作文のエッセンス第二弾です。

因果関係と相関関係について理由を書く問題です。

全体の骨格を考えてから一気に書くことは特に受験作文の場合大切です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。高校入試作文小論文(10) 受験作文小論文(89)

■東京都立西高校 2010年度 600字

■東京都立西高校 2010年度 600字

生きるということは徐々に生まれることである。(サンテグジュペリ)

象徴的なテーマなので、生き方の主題で。

「生きる」「徐々に」などがキーワード。キーワードは、結びに生かすと効果的。しかし、生かすためには、文章力が必要になる。

第一段落は、状況実例と意見。「小学生のころ、アサガオの植え替えをしたときに、水やりを忘れて枯れさせてしまったことがある。しばらく、そのままにしていてある日、見てみると、根の近くに新しい緑の葉が出ていた。それを見たとき、生き物の生命力に驚くとともに、待つことの意味について学んだような気がした。機械的なものは、壊れたときに待っていても直ることはない。しかし、生命や人間については、待っていると徐々に育つということが多いように思う。私もまた、徐々に生きることの大切さを忘れないようにしたい。」など。

第二段落は、そのための方法1。「そのためには第一に、物事の可能性に目を向けることだ。昔、学校のテストでかなり悪い点数を取ったとき、先生が、『間違えるからそれだけ成長する』と教えてくれた。この言葉を聞いて、今できたかできなかったかということよりも、それをこれからどう生かすかを考えることが大切だと……。」など。

第三段落は、方法2。「第二に、社会の側にも、『徐々に生きる』ことを待つようなゆとりが必要になる。現代の社会はともすれば、すぐに結果を見出そうとする。例えば……。」など。

第四段落は、反対理解とまとめ。「確かに、世の中にはスピードと成果が要求されるものもある。例えば、織田信長が桶狭間に向かったときのように、その一番が勝敗を決する場面だ。しかし、人間の本当の成長は、徐々に生きることにある。私もこれから……。」など。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

シンプルかつわかりやすい解説です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。高校入試作文小論文(10) 受験作文小論文(89)

facebook記事より。

====

教室は、もうすぐ七夕。

今年は、どんな夢を書くかなあ。

今日からにぎやかに子供たちの短冊が飾られる予定。

もうすぐ夏休み。

夏休みと言えば、読書感想文(笑)。

言葉の森では、今、受講案内を申し込まれた方に、小学生から高校生まで作文や感想文の書き方がわかる小冊子(全16ページ)をプレゼントしています。

https://www.mori7.com/at/mima.html

大人の方でもどうぞ。

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教室の話題(26)

今日のfacebook記事より。

====

googleリーダーが7月から使えなくなるので、いろいろ試した結果、Yahoo!のRSSリーダーに引っ越ししました。

最初は使いにくいように思っていましたが、慣れてくるとそれなりに便利です。

googleはRSSリーダーの提供をやめて、googleナウという方向に力を入れるそうです。

つまり、その人の興味関心のありそうなコンテンツを先回りして提供してくれるサービスです。

自分で探しに行く手間が省ける反面、あまり主体性がないような気も……。

今の子供たちをめぐる教育環境の先回りとちょっと似ていると思いました。

これからの世の中は、選択式の時代ではなく記述式の時代です。

選択肢の多さに満足せずに、自分で作る力を大事にしていく必要があると思いました。

====

今の子供たちは、考える勉強が苦手で、選択する勉強の方が好きなようです。

情報の選択肢が増えたので、その中のいくつかを選んでコピーして組み合わせれば、それでひとつの作品ができあがります。

そういう社会状況なので、自分で苦労して作り出すよりも、コピー&ペーストで仕上げてしまえばいいという感覚になりがちなのだと思います。

記述力をつけるためには、記述の力だけつけようとしても限界があります。

記述力の前提として、読解力と思考力がついている必要があるからです。

提供される情報の量に埋没しないためには、情報を読み取る力と考える力が育っていなければなりません。

そのための方法が、長文を読み、親子で対話し、感想文を書くという言葉の森の勉強が目指しているものなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。教育論文化論(255) 言葉の森の特徴(83)

facebook記事より。

====

漢字のテストというと、すぐに書き取りのテストを連想しがちです。それは、書き取りのテストの方が点数をつけやすいからです。

しかし、子供たちの学力を高めるために大事なのは、漢字の読みの方で、読みの重要さに比べれば、書きの重要性はずっと低いものなのです。

言葉の森に、今来ている高校生の生徒が、小学生のころ海外で暮らしていて、今も英語で勉強する高校に通っているために、漢字の書き取りがかなりできません。「こんな字も書けないのか」というものが書けません。

しかし、書いている文章の内容は、漢字を抜きにすれば高校生らしい立派なものです。だから、パソコンで自分の文章を打ち直せば、漢字は自動変換されるので、ちゃんとした文章になるのです。

社会に出て、手書きで何かを書く必要に迫られたときだけ、ちょっと困ることがあるかもしれませんが、仕事を進めていく上ではほとんど支障はありません。苦手なところで勝負せずに、自分の得意なところで勝負していけばいいからです。

一方、読みができなければ、少し難しい漢字の出てくる本は読もうという気がおきません。

6歳のころ四書五経の素読をさせられた湯川秀樹が、学校に上がっていちばん役に立ったのがどんな本でも読めたことだったそうです。

小学生の漢字は学年別に配当されているので、書き取りはその学年に沿ってやっていけばいいのですが、読みだけは学年を越えて先に進めていく必要があります。

それは、世の中にある漢字は、学年別に出てくるわけではないからです。

そこで考案したのが、言葉の森の漢字集。

今、これで漢字の読みの先取りを進めていこうと思っています。

道ばたに、カタバミの花が咲いていました。

カタバミはよく家紋として図案化されています。

可憐な花ですが、どこでもたくましく生き続けるという生命力が賞賛されたようです。

今日も穏やかな夏の空が広がっています。

それでは、6月のしめくくり。

今日もいい一日をお過ごしください。

====

よく、「暗唱は、何の役に立つのか」と聞く人がいます。

暗唱した素材そのものでも、暗唱するための記憶力でもなく、「暗唱する」という方法を知っていることが、いろいろな勉強をする上で役に立つのです。

そして、もうひとつ、これはなぜそうなるのかわかりませんが、暗唱をしていると発想が豊かになるようなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。漢字(17) 暗唱(121)

道路の横の植え込みになぜか野生のナスの花。

安倍内閣の成長戦略のひとつとして、国家戦略特区構想が議論されています。その中に、公立学校の運営を民間に委託する特区構想が盛り込まれています。

====

公立学校運営を民間委託 国家戦略特区で議論

2013.5.29 19:13

政府は29日、規制緩和などで企業を誘致する「国家戦略特区」に関する作業部会を開いた。公立学校や有料道路の運営を民間に委託する案や、外国人医師の国内での医療行為を解禁する案など特区の具体策を議論。

国家戦略特区は「世界で一番ビジネスをしやすい環境をつくる」のが目的。対象は大都市圏に加え、地域で農業関連の特区なども検討する。

具体策では他にも、羽田、成田両空港で離着陸の割り当てを柔軟化することや、先進医療の保険外併用診療の範囲拡大、都心の居住促進に向けたマンションなどの容積率見直しといった項目を重点的に検討している

産経ニュースより

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130529/plc13052919150017-n1.htm

====

そこで、言葉の森が、こういう民間委託に関わる場合を考えてみました。

まず、第一は、小学校高学年から中学生、高校生における作文小論文指導です。

現在、学校における作文指導は、小学校低学年のころはかなりよく行われていますが、学年が上がるにつれてだんだん行われなくなっていきます。それは、生徒の作文を添削することで先生にかなり負担があるからです。

特に、中学や高校では国語の専科の先生が指導するようになるので、その先生が担当する生徒の作文を評価するというのは、時間的にほとんど不可能になってきます。

ところが、言葉の森は、森リンという自動採点ソフトを開発しています。また、項目指導という、生徒が自分で自分の作文を評価できるシステムを作っています。

現在、学校には1クラスの生徒が同時に使えるパソコンがあるはずですから、作文の授業のときは、パソコンルームでクラス全員が作文を書く形で進めることができます。

まず、課題の長文を事前に読み、その長文をもとに自宅で家族で話をしてくるのが予習です。この家族との対話というのも、教育的意義があります。

次に、授業の前に、書き方の方向を説明します。この説明は10分程度です。言葉の森の電話通信の時間と同じぐらいです。

そのあと、生徒が一斉に作文を書きます。書き終わった生徒から、その作文を森リンで採点します。機械の自動採点ですからその日のうちにすぐに語彙力などの点数が出ます。

そして、次の授業は、その森リン点の上位の生徒の作文をみんなに見せ、なぜその作文の点数が高かったのかを説明します。これなら、作文の勉強がゲームのような感覚で楽しくできます。

作文の学習で最も大事なことは、まず文章を書く機会を増やすことです。

しかし、150字や200字の短い記述問題をやっても、書く力はつきません。また、その文書の内容も、生活作文のようなものばかりではやはり力がつきません。

しっかりした論説文を読み、その文章に対する感想を600字から1200字の範囲で書くという学習を、毎週何回か続けていく必要があります。

こういう作文の学習を続けることによって、子供たちの思考力や創造性が、教える先生の負担を増やさない形で育っていくと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 森リン(103)

言葉の森 夏の無料体験学習

毎週担当の先生からの電話指導でわかりやすい対話式の作文通信。

言葉の森 夏の無料体験学習

毎週担当の先生からの電話指導でわかりやすい対話式の作文通信。

電話が終わったらすぐに書き出し、書いている間も質問ができる。

電話が終わったらすぐに書き出し、書いている間も質問ができる。

作文の予習で、家族の対話が増え、語彙力や表現力がつく。

作文の予習で、家族の対話が増え、語彙力や表現力がつく。

だから、作文の勉強で国語力や読解力とともに学力全体が伸びる。

だから、作文の勉強で国語力や読解力とともに学力全体が伸びる。

7月中の体験学習に特典

2013年7月中に受講案内を申し込まれた方全員に、

7月中の体験学習に特典

2013年7月中に受講案内を申し込まれた方全員に、

「小学生から中学生高校生まで使える読書感想文の書き方」をプレゼント。

受講案内のお申込みはこちらから。

2013年7月中に無料体験学習を申し込まれた方に、

受講案内のお申込みはこちらから。

2013年7月中に無料体験学習を申し込まれた方に、

(実際に体験学習を開始するのは7月以降でも可)

小1~3年は、「小学校低中学年用の面白い音読長文集」

小4~6年は、「小学校高学年用の公立中高一貫校の問題と解説集」

中1~3年は、「中学生用の高校入試作文小論文の問題と解説集」をプレゼント。

無料体験学習のお申込みはこちらから。

更に、2013年7月中にご入会をお決めいただいた方に、

無料体験学習のお申込みはこちらから。

更に、2013年7月中にご入会をお決めいただいた方に、

(実際に入会されるのは7月以降でも可)

小1~3年は、「小学生の感想文の書き方の実践解説」

小4~6年は、「公立中高一貫校の入試作文の書き方の実践解説」

中1~3年は、「高校入試作文小論文の書き方の実践解説」をプレゼント。

お問い合わせは、電話 0120-22-3987(平日午前9時~午後8時)

言葉の森独自の勉強法で

誰でも確実にできるようになります。

お問い合わせは、電話 0120-22-3987(平日午前9時~午後8時)

言葉の森独自の勉強法で

誰でも確実にできるようになります。

(ただし、これらの勉強法は希望される方に無料のオプションとして提供しています。)

どんな苦手な子でも作文が書ける言葉の森の構成図法

お母さんがわずか10分手伝うだけで、見る見る作文が書けるようになります。

漢字の読みが学年をこえて中3まで進む言葉の森の漢字音読法

1日わずか10分の勉強で、漢字の読みが学年をこえて中3まで先取りできます。

900字の文章が丸ごと暗唱できるようになる言葉の森の暗唱法

1日わずか10分の勉強で、900字の長文の暗唱が1か月でできて、作文にも他の勉強にも生かせます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森サイト(41) 教室の話題(26)

記述式問題の対策では、書くスピードをつけることと、字数をコントロールする力をつけることが前提です。

しかし、もっと大事なのは記述の中身です。

中身で注意することは、物事を対比して考えるということです。

「それはAだから。」と考えるだけでなく、「それは(Bではなくて)Aだから。」と考えるのです。

もうひとつ大事なことは、抽象的な中身を述べる語彙を使えるようにすることです。

ある語彙が読めたり理解できたりすることと、その語彙が使えるということは違います。

例えば、小学校高学年の生徒なら、「人生」とか「社会」という言葉は読めるし理解もできます。

しかし、日常生活でそういう語彙を使う場面はまずありません。

だから、記述の答えを書くときに、そういう語彙がなかなか出てこないのです。

そこで大事になるのが、対話です。

そういう語彙を必要とするテーマをもとに、家族で話をするのです。

家族の対話のテーマ選びに使えるのが、実際の国語の入試問題の長文です。

対話の勉強のいいところは、書くことに時間をとられないということです。

書くことに比べると、話したり聞いたりすることは5倍から10倍能率がいいのです。

そして、小学校高学年でそういう対話ができる準備として、

子供がまだ小さい小学校低学年のころから、家族で話をする習慣を作っておくといいのです。

これからの勉強は、考える力が要求されます。

そういう勉強ができるのは、実は家庭なのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)