小学生に楽しく作文力をつけるのは簡単です。勉強の仕方の基本をいくつか守っていけばいいのです。

しかし、小学生を作文嫌いにするのはもっと簡単です。それは、欠点を注意していればいいだけだからです。

小学生の書く文章で、欠点のないようなものはまずありません。また、欠点がないように見えるものでも、見つけようと思えばいくらでも欠点は見つかります。それは、作文の評価のかなりの部分が主観的に行われているからです。

だから、「面白みがない」とか、「何が言いたいかわからない」とか、「書かれていることが表面的」とかいうような、曖昧で、どうしたらよいのかわからない評価がされることがあるのです。

中には、通知表で、作文を書くという項目だけが低く評価されているが、その理由は、子供にも、親にも、書いた先生にもわからないというような意味のない評価もあります。

作文力をつけるのは簡単ですが、しかし、もちろん時間はかかります。

それは、作文というものは、その生徒の読書や対話や経験などの日本語を使う生活の集大成だからです。他の教科の勉強は、その勉強に力を入れれば、すぐに成績が上がります。しかし、作文は、力を入れてすぐに結果が出るものではないのです。

そのかわり、楽しく作文を書くということはすぐにできるようになります。

この楽しく書けるということが最も重要で、楽しく毎週作文を書いてさえいれば、それに伴って作文力はついてきます。

では、楽しく書くためにはどうしたらよいかというと、まず何をどう書いたらよいのかをはっきりさせることです。この反対に自由に書かせて、あとからどこができていないなどと批評するのが最も子供のやる気を失わせる勉強の仕方です。基準をはっきりさせて、その基準に合わせて褒めるということが大事なのです。

作文のような主観的になりやすいものだからこそ、指導も評価もできるだけ客観的にしていく必要があるのです。

言葉の森の作文指導の特徴は、事前指導に力を入れていることです。作文を書く前の準備が充実していれば、それに応じて内容のよい作文が書けます。

そのために、事前に課題の長文を読んだり、事前に両親に似た例を取材したりすることが重要になってきます。

事前の長文音読は、小学校低学年のころであれば、習慣化することが容易です。朝ご飯の前に長文を音読すると決めておけば、音読の時間はわずか2、3分ですから、歯を磨いたり顔を洗ったりするのと同じ感覚で自然にできるようになります。

しかし、これが学年が上がり、小学4、5年生になってから毎日の音読をさせるというと、かなり難しくなります。この場合は、その自習をさせ続けるという親の強い決心が必要になります。また、音読の仕方についても決して注意をせずにいつも温かく褒めてあげるという忍耐心が必要になります。

事前の親子の話し合いは、やはり小学校低学年のころから始めれば、家庭の習慣として定着するようになります。普通の日本の家庭では、あるテーマについて家族全員で話し合いをする機会があるというところはほとんどないと思います。だから、作文の勉強をきっかけにして、そういう親子の話し合いの文化を作っていくといいのです。

もちろん、これはすぐにスムーズにはできません。最初のころはいろいろな試行錯誤があるはずです。しかし、小学校低学年のころから対話の習慣をつけておけば、学年が上がるにつれてその対話は更に充実したものになっていきます。

言葉の森が、小学校低学年からの作文の勉強をすすめるのは、低学年だからこそ作文の準備となるいろいろな習慣がつきやすいからです。

そのかわり、作文は楽しく勉強することを最優先させなければなりません。せっかく作文を書いているのだからと、間違いをきれいに書き直しさせたり、上手な表現に書き直させてコンクールに応募したりするのは、そのときは子供は素直に従っているように見えても、決して楽しい作業ではありませんから、かえって作文の勉強が長続きしなくなることも多いのです。

書いたものはいつも褒めてあげ、その一方で事前の準備としての読書、音読、対話などに力を入れるのが、作文の勉強の基本なのです。

ここで、蛇足のようにも思いますが、こういう作文指導を子供の勉強全体の大きな流れの中で見ていることが大事です。作文指導であれば何でもよいというのではありません。

というのは、小学生の作文指導は、低学年のうちは誰にでもできるような気がするからです。

言葉の森の作文指導は、小学校低学年から始めて高校生まで続ける子がよくいます。これは、一つには担当の先生からの電話指導が毎週あるからです。もう一つには高校生の大学入試小論文まで高度に指導するカリキュラムがあるからです。

だから、小学校低学年から作文の勉強を始めるとしたら、まず言葉の森で始めていくのがいいのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文指導に熱心な先生のクラスほど、作文嫌いの子が増えるという調査結果があります。

もちろん、作文指導に熱心で、多くの子が作文好きになる教え方をする先生もいます。

その先生の教え方の特徴は、上手下手の差をつけずすべての子の作文のよさをそれぞれに評価することです。

算数の勉強は、間違えたところを直して正しいやり方を身につけることです。

できることを何度もやって褒めてもらっても力はつきません。

ところが、できる問題を何度もやるような勉強をしている子が意外と多いのです。(中学生でも)

作文の勉強とは、ちょうどこれと正反対です。

作文の間違いを直すだけの勉強では、作文が上手になるどころかすぐに作文が嫌いになります。

作文は、その子のできたことをそのつどたっぷり褒めてあげることが大事なのです。

褒めると本当に子どもは嬉しそうな顔をします。楽しく勉強できる環境がいいですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭で教える作文(55) 作文教育(134) 言葉の森の特徴(83)

1年ほど前、山内尚子さんの話を読んで感動したので、山内さんが代表となっている「きれい・ねっと」の会員になりました。会員と言っても、年間2000円の会費を払うだけですので大したことではありません。

しかし、わずか2000円の会費なのに、文心という通信がときどき届き、いつも心が洗われるようなメッセージをいただきます。

その通信の中に、「きれい・ねっとで出している本を1冊無料で送ります」という申し込みの紙が入っていたので、前から少し気になっていた「チェンジ・マネー」を注文しました。

土曜日の夕方、その本と、長谷川慶太郎さんの「大転換」と、野口悠紀雄さんの「ブロックチェーン革命」と、月間「ザ・フナイ」が一緒にどさっとポストに届いていました。

「チェンジ・マネー」は、船井勝仁さんとはせくらみゆきさんの共著です。

ちょうど昨日、1月29日(日)は、朝10時から夕方5時半まで船井総研のセミナーがあったので、それに行く途中の電車の中で読むために、「大転換」と「チェンジ・マネー」と「ブロックチェーン革命」をリュックに入れました。

行きの電車の中で、「大転換」を読み、帰りの電車の中で「チェンジ・マネー」を読むことができました。「ブロックチェーン革命」は読み切れないまま持って帰ってきました。ただ重かっただけです。

それらの本のほかに、出かける前にポストに入っていた日経と朝小と毎小の新聞も読み、キンドルに入っていた日下公人さんと安保徹さんの本もちょっと読んだので、行き帰りの約1時間の電車の中は、なかなか有意義に過ごせました。

もちろん、それ以上に、肝心の船井セミナーは更に有意義な時間でした。あとで数えてみたら、ノートに8枚もびっしりメモを書いていました。

と、長い前書きのあとで(笑)

その「チェンジ・マネー」を読んで考えたことです。

はせくらさんは、ひとりの母親という立場から、子供たちに「お金」の本当の姿を伝えたいと考えたそうです。

そして、お金のもともとの役割は、「感謝を伝える表現手段」だとわかったということでした。

この話に、私は全面的に納得しました。

世の中は、競争と勝敗の世界から、次第に共感と創造の世界に移っていきます。

この世界に対する意識の変化に応じて、お金の役割も確かに変わっていくだろうと私も思います。

多くの人は、そういうことを夢物語のように考えていると思いますが、私はかなり早くそういう時代が来ると思っています。

そのひとつの大きなきっかけになるものがフリーエネルギーです。これも、夢物語のように言われていると思いますが。

世の中にある物やサービスの値段は、結局エネルギーの値段に還元されるものですから、エネルギーがフリーになれば、物やサービスには、そのことに関わる人間の労働や人間の工夫以外の値段はなくなります。

こういう世の中では、人は何のためにお金を使うかと言えば、感謝の気持ちを表す手段としてお金を払うということになるのです。

そういう時代で、人が労働する動機は、お金を稼ぐためではありません。人に喜ばれることをしたいということが動機となって仕事が行われるようになります。そして、その労働への感謝としてお金が流通するのです。

そして、本当に喜ばれることは、自分が犠牲になって人の嫌がることをすることではありません。そういう仕事も一部には一時的に残りますが、本質的な喜びは創造によってもたらされます。

自分らしいものを創造することが、他の人の喜びになるような形で、世の中の産業とお金が回っていくようになるのです。

近い未来に、こういう世の中が来るだろうことを、私は確信していますが、しかし同時に、まだこのような社会になっていない現在でも、人間は生きていかなければなりません。

明日よりよく生きると同時に、今もよりよく生きるという両方の選択をするのが現代という過渡期の時代なのです。

それは、具体的には、喜ばれるために仕事をすると同時に、勝つために仕事をするということです。

子供の勉強に関して言えば、創造と共感の人間らしい生き方をするために勉強をすると同時に、当面の受験を頂点とする試験教育に勝つために勉強をする必要もあるということです。

この二つの水と油のような教育を両立させることは、私は十分に可能なことだと思っています。

そのひとつの例が、数学者の岡潔さんのような勉強法です。岡さんは、学生時代、普段は自分の好きな勉強を楽しむためにやっていましたが、定期試験の前だけは短期間でその試験の出題範囲を全部覚えて好成績を上げていたそうです。

創造的な仕事をしている人に、こういう勉強法をしている人は多いと思います。

この正反対の勉強法が、普段から自分のあまり興味の持てない勉強を、苦しいのを我慢しながら早めに取り組んで、試験のためだけの勉強を長時間続けることです。

これは、今日の勉強のために、未来の勉強を犠牲にしていることと同じです。

未来の勉強のために、今日の勉強を犠牲にすることもいいことではありませんが、今日のために未来を犠牲にすることはもっと決定的によくないことです。

最近の学習塾で行っている英語教育の中には、小1から英語の学習を始めて小2か小3のころまでに英検2級を取るというようなスケジュールのコースがあるそうです。そのために、家庭での保護者の協力による宿題が大量に出るのです。

子供が自分で選んだわけではもちろんありません。親がよかれと思ってやっていることですが、この子たちが数年後、肝心の日本語がうまく使えるようになっているかどうかはわかりません。日本語だけでなく、肝心の自由な遊びの時間なども制限されるでしょう。

こういう勉強が、今日のために明日を犠牲にしている勉強です。

普通の賢い母親は、小学校低学年のうちから子供を勉強漬けにするようなことはしません。しかし、自由放任で遊び放題というのでもありません。

低学年のうちは、いつも言っていることですが、読書と対話と遊びと、自主的な勉強習慣をつけることを目標にしていくことです。そして、勉強は決して長時間やらせたり、難しいものをやらせたりするのではなく、基礎的な1冊を反復するという形で進めていくことです。

平凡なことですが、これが、未来と今日を両立させる勉強の仕方です。

そして、これもいつも言っていることですが、そのために、作文を勉強の中心として、読書と対話と遊びと日々の勉強を回転させていくのです。言葉の森では、そういう勉強の仕方をしている人がかなりいると思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) 小学校低学年(79) 未来の教育(31)

明治維新を担った青年たちが、子供時代に主に学んでいたものは四書五経でした。

しかし、その青年たちが、ヨーロッパの文化に触れると、それまで全く知らなかった外国語や数学や科学の知識を短期間で習得し、日本の近代化を成し遂げたのです。

それは、それまでの日本文化の中で育った真の賢さがその青年たちにあったからです。

これと同じことが、現代の子育てについても言えます。

大事なことは、賢い子に育てておくことであって、それさえできていれば、あとのことは必要に応じてどうにでもなるのです。

特に、これからは、人工知能の発達によって、従来の知識とは異なるものが要求されるようになります。

どういう知識が必要となるかは、そのときになってみないとわかりません。

しかし、賢ささえ身につけておけば、何が必要になってもそのときにその必要に応じて対応できます。

今は、いろいろな教育サービスが提供されるようになっているので、子供はその目新しさにひかれて興味を持つことがあります。

最近話題になっているのは、プログラミングや英語です。

これは、もちろん子供の興味に応じてやっていっていいのです。

ほかにも、速読とか論理の勉強とか、ユニークなものもあります。また、昔からの定番になっているスポーツや音楽もあります。

それらは、いずれも子供の興味や関心に応じてやっていっていいのです。

しかし、それは裏返せば、特にやらなくてもいいものなのです。

確かに、人とは違った勉強を早めにやっておくと、それが得意になり、その分野で自信を持てるようになります。

しかし、それは単なる気持ちの問題です。

自信が持てるから更にがんばるのであって、早めの知識や技術の習得自体が役に立っているのではありません。

例えば、小さいころから英語の勉強をしている子が、中学生になった最初のころは英語が得意なのですが、夏休みごろからだんだんとみんなが追いついてくるようになると、結局みんなと同じようなところに落ち着くと言われています。

早めにやったかどうかということよりも、その時点で努力できているかどうかの方が大事なのです。

枝葉の目新しさに目を奪われるのは子供の特徴です。

人生経験のある大人は、そういうところではなく、本質的に大事なことに目を向けていくことです。それが、真の賢さを育てることです。

真の賢さをそだてるというのは、平凡なことの積み重ねです。それは、読書と対話と自由な遊びです。

そして、同じ読書でも、子供の楽しく読める範囲での難しい読書を心がけることです。

対話も同じです。子供が楽しくできる範囲での難しい対話をしていくのです。

そして、遊びも同じように、子供が楽しくできる範囲でのできるだけ創造的な遊びを工夫していくのです。

こういう配慮が、大人の役割になると思います。

更に言えば、こういう賢さを育てる勉強のきっかけとして、作文教育が役に立つのです。

作文の勉強の準備として、課題の長文を読み、親子で対話し、いろいろな新しい経験をすることが子供の成長に役立っていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

情報があふれるこの時代に、何を選択すべきか、しっかり見極めていきたいですね。

日本は物も情報も豊富ですから、「何を選ぶか」がとても大切だと思います。確かに子どもは新しいものに目を奪われやすいので、「細く長く継続すること」の大切さを教えることが大人の役目かもしれません。

「真の賢さを育てるのは平凡なことの積み重ね」。本当にそう思います。難しい本を読むことばかりを考えるのではなく、子供が楽しく読める本を楽しく読んでいくことが大事なのですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。子育て(117) 作文教育(134) 読書(95) 対話(45)

言葉の森のこれまでの夏合宿のテーマは、(1)自然との交流、(2)寺子屋式の学習、(3)合宿での友達との交流、でした。

寺子屋式学習の内容は、暗唱、読書、作文などでしたが、これまでは、合宿での遊びのボリュームが多く、作文は少ししかできませんでした。

しかし、今年から、寺子屋式勉強の内容はもっと充実させていく予定です。

それは、合宿所が固定したものになるからです。

勉強の内容としては、具体的には、暗唱、読書のほかに、作文・感想文、自由研究などもできるようにしていきたいと思っています。

言葉の森の合宿では、昨年から、保護者も自由に参加できるようにしました。

これがなかなか面白く、お父さん、お母さんと、言葉の森の講師の間でいろいろな話ができました。

今年は、この父母の参加に加えて、祖父母も自由に参加できるようにしていきたいと思っています。

祖父母と言っても、年齢はまだ60代や70代ですから元気いっぱいのはずです。(自分がそうなので(笑))

夏休み、子供たちはよく田舎のおじいちゃんおばあちゃんの家に行くことが多いと思います。

田舎はそれなりに楽しいのですが、難点は友達がいないことです。

だから、この夏合宿に、祖父母が一緒に参加してくれれば、自然の中で、友達も父母も祖父母も含めた幅広い交流ができます。

また、父母は父母どうし、祖父母は祖父母どうしの交流もできると思います。

そして、祖父母の時代は、遊びの道具が今ほど豊富ではなかったので、誰もが出来合いのものでないいろいろな遊びを工夫していました。

この夏合宿で、そういう手作りの遊びをいろいろ紹介してもらうのも楽しいと思います。

今年からは、合宿所が固定したものになるので、何日間でも泊まれるようになります。

基本は2泊3日ですが、それを何泊も延長することができます。父母や祖父母はその間の一部に参加ということにすれば誰もが無理なく参加できると思います。

合宿所が固定した利点はもうひとつあります。

それは、生徒全員にノートパソコンが用意できることです。ノートパソコンがあれば、寺子屋オンエアのような学習もその合宿所でいつでもできるようになります。

また、全員にキンドル端末を用意すれば、合宿所で自由に本も読めるようになります。言わば図書館付きの合宿所のような感じです。

言葉の森では、現在、寺子屋オンエアやオンエア講座をやっていますが、オンエア企画に参加する子供たちは、ネットの画面の中で結構親しくなります。

ときどき、「○○君の読んでいた本が面白そうだったから自分も読んでみた」とか、「○○さんのやった実験に興味があったので、自分もやってみた」という声を聞きます。

距離も離れていて、知らない子どうしが、そういう形でオンエアの企画の中で自然に友達のようになるのです。

合宿は、初対面の子どうしでもすぐに仲よくなりますが、こういうオンエア企画の土台があれば、更に深い交流ができると思います。また、この夏合宿のあとのオンエア授業の参加も更に身が入ると思います。

今年は、そういう新しい合宿の企画を立てていきます。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

まだ、これから立春だというのは、もう夏休みの合宿の話です。

今年の夏合宿は、文字どおり「自然寺子屋合宿」で、日中はたっぷり自然の中で遊び、朝と夜は寺子屋方式でしっかり勉強し、何日間でも宿泊できるという形にしたいと思っています。

そして、新しい工夫は、お父さん、お母さんも自由に参加できるばかりでなく、おじいちゃんやおばあちゃんも自由に参加できることです。親子三世代合宿で、読書感想文を書いたり、夏休みの自由研究をしたりするのです。

当面は夏合宿ですが、やがては土日合宿、そしてゆくゆくは平日合宿もできるようにしたいと思っています。

ということは、ゆくゆくは宿泊型の学校になるということです。

今年の夏が楽しみです。

子供たちも大人たちもワクワクしますね♪ 夏が今から楽しみです♪

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)

論理を学ぶというと、いかにも頭がよくなるような感じがしますが、論理にはそういう力はありません。

論理の反対にあるのは感覚ですから、論理を学ぶことによって感覚的なものの見方から離れることができるという利点があるのです。論理の役割は、そこまでです。

論理の典型的な例は、三段論法です。「AがBであり、BがCであるならば、AはCである」というような論理は、見方を変えれば、当たり前の話で、最初からわかっていたことをわざわざ遠回しに言っているようなものです。

しかし、この論理が、感覚との対比で役に立つこともあります。

その一つの例は、「変数の数以上の等号の数があれば、その変数は特定できる」などという論理です。

これは、数学の方程式や因数分解のような論理に似ています。直感的に考えたのでは決して確かとは言えないことが、論理的に考えると確かだ言わざるを得ないというのが論理の特徴です。

この論理的な考えが実際の役に立つ例として、センター試験国語の勉強があります。

センター試験の国語は、選択問題で答えが一つの定まっていますから、論理的に考えれば必ず正解に行き当たります。

国語のテストだから感覚的に考えていいのだと考えると、かえって不正解になるのです。

論理を学ぶと、世の中はすべて理屈どおりに成り立っているのだということに確信が持てるようになります。

これが、数学の勉強をする意義です。

プログラミングの勉強も、こういう論理への確信を持てるようになるという点で意義があります。

しかし、論理が役立つのは、こういうところまでです。

論理を学ぶことが頭をよくするわけではないと書きましたが、では、頭をよくするのはどういう学習なのでしょうか。

それは、「難読」です。難読というのは、ここだけの造語で、難しい文章や本を読むという意味でつかっています。

私が学生時代、最初にサルトルの「存在と無」を読んだとき、なかなか理解できなかった言葉が、即時存在、対自存在、即自かつ対自存在という3つの概念の区別でした。

これを自分なりに何度も考えてやっと理解できたときに、ものの味方の新しい地平が開けた気がしたのです。

こういう時間のかかる読み方を経験すると、速読というのは、表面的な理解には使えるが、深い理解には使えないということがよくわかります。

速く読む力をつけることは大事ですが、もっと大事なのは深く読む力です。

このサルトルの即時かつ対自存在という概念のもともとの出どころはヘーゲルでした。

ヘーゲルは、教科書的な説明では、正反合というわかりやすい考え方でまとめられていることが多いのですが、ヘーゲルの本質はもっと深いものです。それは、物事がその発展の過程で、次第にその物事以外のものを生み出し、それがもともとの物事を否定し、新しい物事が生成されるという世界観です。「精神現象学」には、その具体例が豊富に書かれています。

頭をよくするのは、論理を学ぶことによってではなく、こういう新しい概念を理解することによってです。

しかし、小学生の子供に直接難しい本を読ませることはできません。

だから、子供には、難しい本の代わりに、自然科学の本を読ませるといいのです。人文科学や社会科学は、仮説を述べていることが多いので、確実性のない知識もかなりあります。

しかし、自然科学は、仮説の部分ももちろんありますが、実際の自然現象として説明できる確実なものが豊富にあります。その自然現象の理解を通して、新しい概念を理解することができるのです。

自然科学の分野で新しい理解を得たときに、子供は感動します。その感動は、知的な喜びにつながる感動です。

この感動が更に深く知りたいという知的好奇心を生み、そのことによって更に深い理解をすることで子供の頭はよくなっていくのです。

だから、頭をよくする子育てで大事なことは、自然を学ぶ機会を作ること、それを難しい本の読書に結びつけることなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

先日、保護者の方から、「論理を勉強した方がいいですか」と質問を受けました。

論理的にものを考えることは大事ですが、それはわざわざそのために何かをするようなものではありません。

数学の勉強をしていれば、論理的にものを考えることは自然にできるようになります。

論理よりも大事なのは、考える力をつけることで、それは難しい本を読むことです。

しかし、難しい本を読むというのは、小さい子にはまだできないので、その代わりに自然科学を学ぶようにするといいのです。

数学の悪口を言うようですが(笑)、数学の勉強をしても頭はよくなりません。数学の成績がよくなるだけです。

頭がよくなるのは、自分がまだ知らない新しい概念を身につけることによってです。

その教材が、優れた論説文なのです。

妙に納得してしまいました。

論理的思考という言葉は子育てや教育分野でとても好まれる言葉だと思いますが、論理的思考は役割であって目的ではない。

英語の成績がよくても英語が使えるようにならないのと似ています。

ボケ防止のためにも難読に挑戦したいと思いました(笑)。

国語のテストは、感覚的に考えて解けると思ったら大間違いですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。科学(5)

アマゾンがstemクラブを開始しました。

stemとは、Science, Technology, Engineering and Mathematicsです。

科学的なことに対する関心は、幼少期からの科学的な遊びで育ちます。

そして、勉強というか学問に最も大切なものは、この関心、意欲です。

言葉の森では、これまで小1~小3の子を対象にした読書実験クラブをオンエア講座として行ってきました。

人数は6名程度でしたが、この講座はとてもレベルが高く、しかも毎回笑いがあるような楽しい参加型の企画でした。

しかし、時間的に参加できない方も多かったと思うので、今後は、単発の科学実験と読書のオンエア特別講座を行っていきたいとい思っています。

ちょうどそんなことを考えていたとき、アマゾンが、ステムクラブ(stem club)を開始したというニュースを見ました。

このステムクラブの企画は、とてもいい内容だと思いますが、弱点が3つあると思います。

第一は、アメリカでしかまだ始まらないことです。

第二は、アマゾンの独占賞品しか扱わないことです。

第三は、その遊びが家庭に任されているので、子供どうしの交流がないことです。

言葉の森の科学実験読書クラブなら、この3つの弱点は解決できています。

facebookグループの「親子で遊ぼうワンワンワン」などで、毎回のstemグッズを選んで企画をしていきたいと思っています。

また、stemとは別に、日本の文化的行事を復活させるという意味で、季節の行事のオンエア特別講座なども企画していきたいと思っています。

ちょうど小1~小2は、作文が自由な課題なので、こういう企画と毎週の作文を連携させることができます。

また、その作文をプレゼン作文発表会などで生かせます。

そして、話はどんどん進みますが(笑)、その発表の記録を電子出版で残しておくのです。

また、今度、那須で自然寺子屋合宿を本格的に始めますが、その合宿の自然の中で自由研究を行い、そういう記録もその子の電子出版で残しておけるようにしたいと思っています。

====

Amazon、科学おもちゃの定期購入サービスを開始

http://jp.techcrunch.com/2017/01/25/20170124amazon-launches-a-subscription-service-for-stem-toys/

月々19.99ドルで、毎月自宅に教育玩具が送られてくる。同社によると、おもちゃはAmazonが選び、必ず年齢に相応のものを送るという。そしてもちろん “STEM” [Science/Technology/Engineering/Mathematics]の名が示す通り、おもちゃは、科学、技術、工学、および数学の分野に焦点が絞られる。

ただしこの定期購入プログラムは、どんなSTEM玩具でも送るわけではなく、最近発売されたものかAmazonが独占で取り扱っている商品に限られる。

登録するには、STEM Clubのページへ行き、子供の年齢(3~4、5~7、または8~13)を選ぶ。最初のおもちゃは一週間以内に届けられ、送料は無料。それ以降は月に一度のペースで送られてくる。同サイトによるとサービスの提供範囲は米国のみ。

====

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

とても楽しそうですね!! ワクワクします♪

単発だと参加しやすいですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。オンエア講座(41) 遊び(6) 言葉の森のビジョン(51) 合宿(14)

今日は、短い話です。

トランプ大統領の就任式の演説の一文に、次のようなものがありました。

====

What truly matters is not which party controls our government, but whether our government is controlled by the people.

本当に大事なのは、どちらの党が私たちの政府を統御しているかではなく、私たちの政府が国民の手によって統御されているかどうかだ。

====

これがなぜ切れ味がよいかというと、言葉の森で、中高生の生徒に教えている「○○はAではなく、Bである」という輪郭のはっきりした表現が使われているからです。

そして、もうひとつは、言葉の森で、中学2年生の課題として勉強している「大事なことはAでもなく、Bでもなく、Cである」という、より高い次元でまとめる形の表現が使われているからです。

よく練られた文章には、このような光る表現がところどころに使われています。

作文の勉強をする人は、そういうよい表現という観点から文章を読んでみるといいと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

こういう表現を意識せずに使えるようになったら本物ですね(笑)。

大統領や首相のスピーチというのは、マスメディアを通して聞くのではなく、直接自分で聞くことが大事です。(この場合は「読む」ですが)

内容のあることを言っていることが多いのです。

今回のトランプ大統領のスピーチと同じように、別の意味で、オバマ大統領のヒロシマのスピーチも感動的でした。

もちろん、安倍首相のハワイでのスピーチも素晴らしい内容でした。

何でも、マスコミの解釈を鵜呑みにせずに、直接自分の目で見ることが大事です。

学んでいる内容が、大統領スピーチなどで使われいると嬉しいですね。

よいスピーチを暗唱する、というのもとてもいい勉強になるのではないでしょうか。

よいスピーチを読む、というのも勉強になりそうですね。

「切れ味のよい表現」がいかに人を説得する力があるかということがわかります。

トランプ氏のスピーチにも王道が使われていたのですね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文の書き方(108)

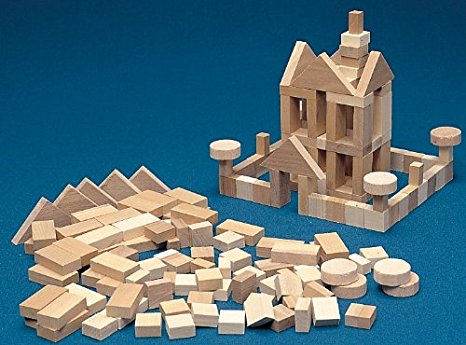

先日、ホームページに、子供の遊びのひとつとしてキギレゴというものを提案したことがあります。

それは、子供たちの紹介してくれる遊びにレゴがとても多かったからです。

レゴは、1箱2000円とか3000円とかするので、結構高額です。

サンタさんがクリスマスプレゼントに持ってきてくれるぐらいの豪華なおもちゃです。

そこで、考えたのが、木切れを使う方法です。

ここに写真で表示した木切れは、いろいろなサイズのものが80ピースぐらい入って400円ちょっとです。もしこれを2000円分買ったら、かなりボリュームがあります。

△木材ブロックセット

http://amzn.asia/alYrjvC

このふんだんに使える木切れを、両面テープを使ってくっつけるのです。

最近は、片手で操作できる使いやすい両面テープが出ています。薄いテープなので、かなり長く使えます。

下の写真にあるテープのりは、1個200円ぐらいで、27m分も使えると書いてありました。

なぜ、こういうキギレゴのようなものを考えたかというと、答えがある遊びは最初は魅力的に見えても、飽きるのも早いからです。

それに対して、答えがない遊びは、最初は魅力的には見えませんが、飽きずにずっと遊べることが多いのです。

もちろん、どちらか一方があればいいというのではありません。

勉強と同じで、答えのある勉強も、答えのない勉強もどちらも大切です。

しかし、現代社会では、答えのない遊びや勉強の方に重点を置いた方が、ちょうどバランスがとれると思ったのです。

△テープのり(コクヨ、トンボ、プラスなどからいろいろな製品が出ています。写真はコクヨのドットライナープチ)

http://amzn.asia/3UTkzeO

△キギレゴの作り方

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

木切れを使った遊びのよいところは、材料がふんだんにあることです。

そして、既成の遊びよりも、答えがないので、自由な発想ができることです。

大人が手間や費用をかけない方が、よいものができることも多いのです。

レゴで遊んでいる子がとても多かったので、木切れを使った遊びを考えてみました。

これなら材料はふんだんにあります。

しかも、遊びの自由度が高いので、想像力がふくらみます。

いつか、キギレゴ作品発表会をやろうと思っています。

木をつかうと、ぬくもりも感じますね。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。遊び(6)