寺子屋の基本は、読み書き算盤でした。

「なんだ。簡単だ。毎日、読み書き算盤をしていればいいなら家でもできる」と思った人は、人間の心理をわかっていません。

人間は、ロバではありません。ロバの耳になることはありますが。違うか。

家庭で毎日同じことを続けるのは、人間にとってはきわめて難しいのです。

湯川秀樹は、6歳のときから、祖父に四書五経の素読を教わりました。

それは、きわめて退屈で苦痛の多いものでした。

話によると、テキストには、同じように素読をさせられた兄たちの涙の跡も残っていたそうです。

では、なぜその退屈で苦痛の多い素読が、江戸時代の寺子屋では日常の学習として行われていたのでしょうか。

それは、子供たちがみんなで一緒に勉強していたからです。

勉強の基本は独学です。

一斉に教えてもらうことができるのは、みんなが同じようにレベルの低いときだけです。

学年が上がり、それぞれの個性と得手不得手が出てきたら、ひとりで勉強する形でなければ能率のよい勉強はできません。

その、ひとりで勉強することをみんなと一緒にやるのが自主学習クラスです。

この自主学習クラスは、広がれば広がるほど、同じようなレベルの人が一緒に勉強できるようになります。

しかし、そのためには、一緒に勉強できる人数を、全員の対話が可能な5、6人にとどめておく必要があります。

ここで、インターネットテクノロジーが必要になります。

古きよき日本の伝統を復活させるためには、新しい科学技術が必要なのです。

自主学習クラスの体験の初日で、いろいろなことがわかりました。

やはり、家庭で親子で勉強しているだけでは、勘違いしたやり方を続けていることも多いのです。

そのやり方が習慣になると、あとからの軌道修正は、できなくはありませんが難しくなります。

だから、子供がまだ小さくて、お母さんの言うことを素直に聞くような時期から、家庭での勉強の仕方を作っておく必要があるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強はひとりでするのが基本ですが、同時に、人間は社会的動物です。

猫は誰かが近くにいなくても幸せですが、犬は誰かが一緒にいなければ幸せにはなれません。

人間も、誰からが一緒にいる中で、幸せな気持ちで、ひとりで勉強することが大事なのです。

人間はブロイラーではありませんが、子供が小さいときは、ブロイラーのように扱うこともできます。

「これ、やりなさい」「はい」

「これ、やめなさい」「はい」

「あ、やっぱりやりなさい」「はい」

という感じです。

しかし、人間の自我が発達してくると、本人の自主性を尊重しながらでなければ話は進みません。

だから、まだ自我の発達していない小さい時期から、あらかじめ自主性の基盤となるよい習慣を作っておくことが大事なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。自主学習クラス(0) 勉強の仕方(119)

寺子屋オンラインの少人数クラスの利点は、子供たちが直接交流できることです。

自分の発言を他の人に聞いてもらい、他の人から質問や感想を聞く、ということが子供たちの学習の意欲に結びつきます。

しかし、グループ学習には難点がありました。

それは、生徒と先生の間で個別の学習指導をする時間が取れないことです。

グループ学習の中で、先生とある特定の生徒が個別に話をすると、他の子達は自分にとって関係のない話を同じように聞いていなければなりません。

かといって、先生と生徒の個別指導だけで勉強進めていては、子供たちどうしの交流がありません。

長い目で見れば、子どもたちにとって最も大事なのは、いい教材でも、いい先生でもなく、いい友達だからです。

しかし、いろいろ試した結果、Zoomの会議室でグループ学習を進めながら、それと並行して個別指導を行う仕組みを作れることがわかりました。

これで、個別電話指導の長所と少人数クラスの長所の両方を組み合わせた学習ができるようになります。

仕組みを作るのに少し時間がかかりますが、6月中には新しいやり方がスタートできると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強に対する意欲というものは、友達と一緒にやっていれば、自ずからわいてくるものです。

今はそういう自然な意欲が出てくるのを待たずに、賞や罰や競争によって外から意欲を持たせようとするので、勉強が何か非人間的な営みのようになってくるのです。

「うんこ漢字ドリル」のようなものにも、そういう面があります。

人間の美しい感情に訴えるのではなく、低い感情に訴えてやる気を出させるようなものは、そのときはいいように見えても、実は人間を成長させるのではなく退化させているのです。

寺子屋オンラインのような未来の教育における先生の役割は、これまでの先生の役割とは大きく異なってきます。

昔の(今もそうですが)先生の役割は、子供たちに何かを教えることでした。

しかし、これからは、子供たちは自ら学ぶようになります。

学ぶための参考書も、問題集も、ビデオ授業も、豊富にあるからです。

これからの先生の役割は、教えることではなくなります。

しかし、それは単なるファシリテーターというものでもなく、もっと新しい未知の概念なのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101) 未来の教育(31)

■はじめに

寺子屋オンラインの「作文クラス」「発表学習クラス」は、Zoomというウェブ会議システムを利用した、少人数の全員対話型のクラスです。

この少人数クラスで、生徒どうしのコミュニケーションを図りながら学習を進めていきます。

学習には、作文や作品の画像のアップロードが必要になりますが、googleフォトへの画像のアップロードと共有リンク作成は、最初はかなりわかりにくいので、随時パソコン講習会(無料。15分程度)を行っています。

パソコン講習を希望される方は、ご都合のよい日時をお知らせください。(平日9:00~20:00の範囲でお願いします。ただし、平日の16:00以降は、場合によってはすぐに対応できない場合もあります。)

■Zoomの会場の入り方

言葉の森のホームページにある。「寺オン会場」というところをクリックしてZoom会場にお入りください。

最初だけ、Zoomのアプリのインストールが始まることがあります。その場合、インストールまでに数分かかります。

Zoomに入るとき、「コンピューターでオーディオに参加」いう画面が出ることがあります。これは、「参加」を選択してください。すると、マイクとスピーカーが使えるようになります。

Zoomに入ったあと、マイクとスピーカーが使えなかった場合は、いったん退出してまた入り直してください。これで、大体使えるようになります。

■作文クラスの目標

(1)生徒どうしの知的な交流と、勉強を通しての友達化

(2)親子の対話、又は、データの調査による題材の充実化

(3)作文力の向上

(4)コミュニケーション力の向上

です。

生徒どうしの知的な交流は、遊びだけの交流でもなく、受け身だけの勉強でもない学習という意味です。

親子の対話とデータの調査は、作文の発表によって、体験実例以外に個性を出せる取材と調査の分野の準備が充実するという意味です。

作文力の向上は、個別電話通信でも共通ですが、他の生徒との関係でより意欲的に取り組める面があります。

コミュニケーション力の向上は、作文や読書の発表とともに、相互の感想で対話をする力が向上するという意味です。

■作文クラスの授業の流れ

授業の流れを次のようにします。

(1)準備の発表(10-15分)。生徒が今週の準備を発表します。この発表は発表室に入れる必要はなく口頭と画面による発表で結構です。先生がタイマーなどを使って発表時間を決めますので、その制限時間を参考にして発表してください。

準備は作文の勉強の中で最も大事な過程なので、必ず構想図や予習シートを書いておき、作文のアップロードのときに一緒にアップロードするようにしてください。

ほかの人の発表を聞くときは、あとで質問や感想を述べられるように簡単なメモをして聞くようにしてください。

(2)質問感想(10-15分)

ほかの人の発表について、質問や感想を順番に言ってもらいます。感想を言うのは、ほかの人の発表をよく聞くためでもあるので、聞き取りの練習としてやっていってください。

(3)作文実習(10-15分)。クラスの人数によって作文実習の時間は変わります。体験学習の人がいる場合は、この実習の時間に別途行います。 作文実習の間に生徒一人ひとりについて個別指導をします。

(4)読書紹介(5-10分)。読んでいる本を見せて、いちばん印象に残ったところを中心に1、2分で説明してもらいます。これは生徒どうしでやってもらうこともあります。

(5)暗唱発表(5-10分)。暗唱をしている人どうしで暗唱発表をします。これも生徒どうしでやってもらうことがあります。

(6)保護者懇談会(10-15分)。月に1回程度保護者懇談会を行います。臨時の質問や相談があれば時間のある範囲で随時懇談又は面談を行います。

(7)作文実習の続き(残りの時間)。その週の作文を書き終えるまでZoomの会場にいるようにしてください。会場はブレークアウトルームのままでも、メインルームに移動してもどちらでも結構です。ただし特別な事情がある場合は、保護者がチャットなどで連絡する形で、作文を書き終える間に退出しても結構です。

(8)4週目は、発表交流会を行います。

あらかじめ発表交流会のフォームで参加するクラスを選んでおいてください。発表するのはどこか1クラスですが、見学は何クラスでもできます。

4週目は、先生の講評と準備の発表はなく、自分がこれまで書いた作文の中からひとつを選んで発表をしてください。清書は、先生の講評などを参考にしながら、そのあと各自で行ってください。

■作文のアップロードの仕方

(1)作文を書き終えたら、その作文の構想図や関連する写真なども一緒に、作文の丘にアップロードしてください。

(2)従来は作文の丘に画像をアップロードしていただいていました。

そのやり方のままでも結構ですが、今後はできるだけgoogleフォトなどにアップロードしたもののURLリンクを作文の丘の本文に貼り付けるようにしてください。理由は、画像が自分のgoogleフォトで管理できるようになり、動画などの重いファイルも入れられるようになるからです。作文の画像だけでなく、関連する写真や動画も入れておくと、発表会のときにも活用できます。

■発表学習クラスの目標

(1)身近な生活の中で実験・調査・経験に取り組む主体的な問題意識

(2)経験の学問化

(3)学問の創造化

(4)コミュニケーション力の向上

日常生活の中で、問題意識を持ち、それを学問的に考える姿勢を持ち、その学問的な結果を創造的に発展させる姿勢を持つことです。

それを、相互の発表の中で行うことによって、発表力をはじめとするコミュニケーション力を育てます。

■発表学習クラスの授業の流れ

(1)作品の発表(15-30分)。発表室に入れた作品を、順に発表してきます。

発表する内容は自由です。毎週の授業の動画を参考に理科実験的なもの研究発表するといいと思います。

先生がタイマーを使って発表時間を測りますので、その制限時間を参考にして発表してください。

また、あとで、全員に質問や感想を言ってもらうので、ほかの人の発表を聞くときは、簡単なメモを取りながら聞いておいてください。

(2)読書紹介(5-10分)。読んでいる本を見せて、いちばん印象に残っていることを中心に1、2分で説明してください。

(3)暗唱発表(5-10分)。希望者のみ。自分が暗唱した文章のうち、最新の100-300字分を発表してください。

(4)質問と感想(5-10分)。できるだけ多くの人の発表に対して感想を言えるようにしてください。

(5)保護者懇談会(10-15分)。あらかじめ週を決めて保護者懇談会を行います。臨時の質問や相談があれば時間のある範囲で随時懇談又は面談をおこないます。

(6)授業のあと、ブレークアウトルームを使うのは自由です。動物広場という別のZoom会場も利用できます。

(7)4週目は、発表交流会を行います。これまでに発表したものの中から選んでも、新しいものをアップロードしてもどちらでも結構です。

あらかじめ発表交流会のフォームで参加するクラスを選んでおいてください。発表するのはどこか1クラスですが、見学は何クラスでもできます。

■googleフォト利用と共有リンクの方法

●Googleフォトへのアップロードと、共有リンクの作り方は、この動画でわかりやすく説明しています。

https://youtu.be/m1YC15oTQn0

googleフォトは、画像のアップロード無制限で、動画もアップロードできます。

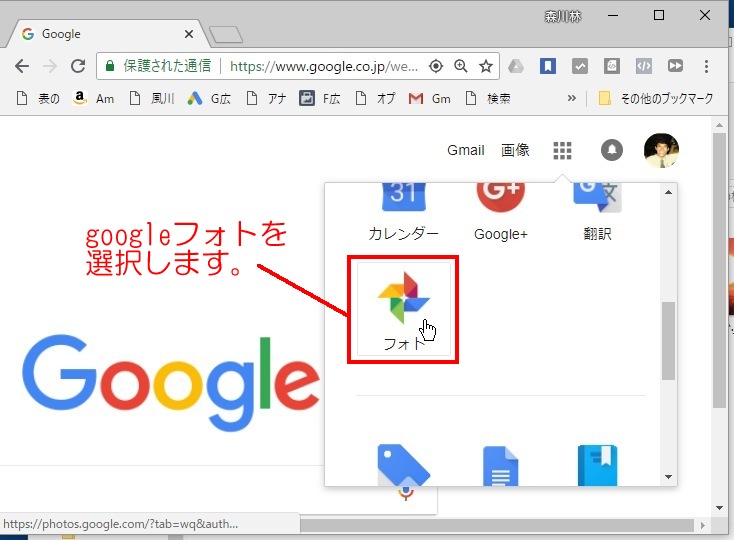

▽googleフォトを選択します。

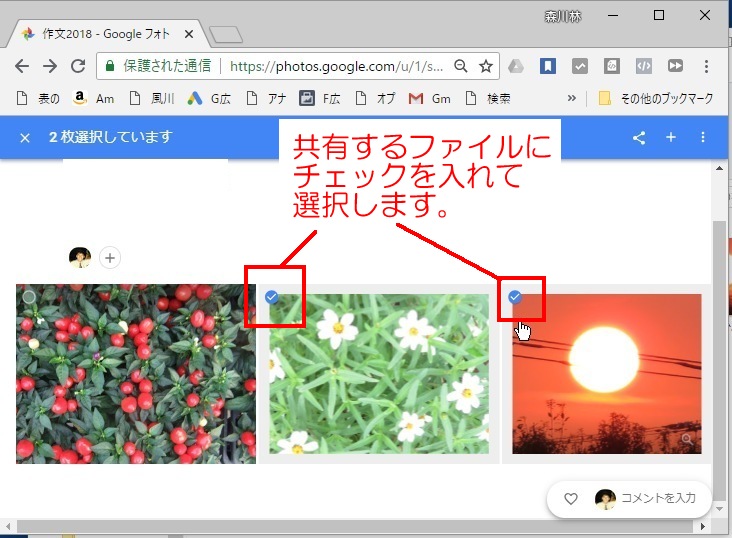

▽共有したいファイルにチェックを入れて選択します。

googleフォトは画像を回転させる機能があります。作文が横に入ってしまったときはオプション機能で正しく回転させておいてください。

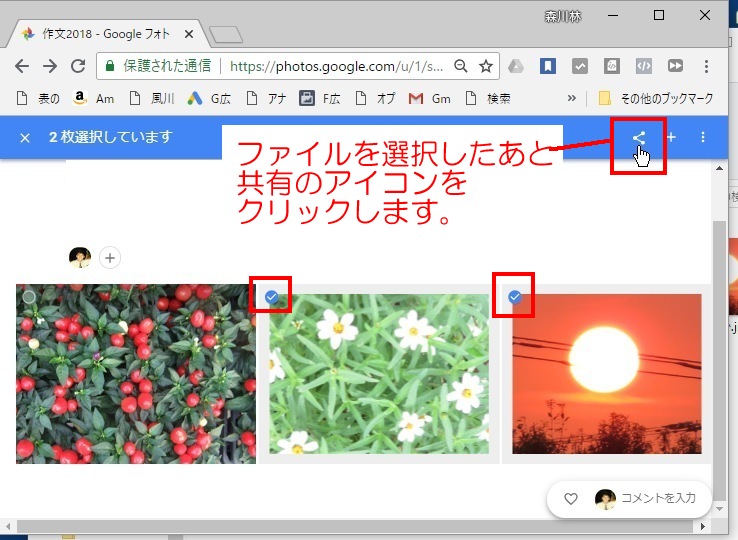

▽ファイルを選択したあと共有のアイコンをクリックします。

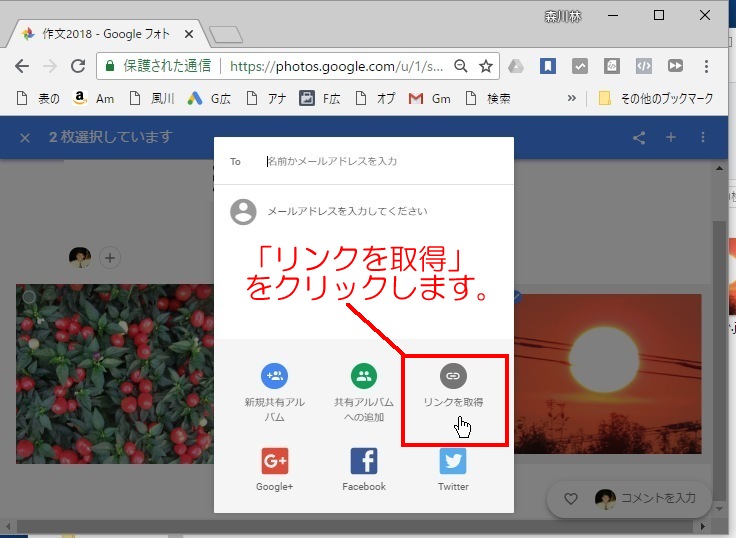

▽「リンクの取得」をクリックします。

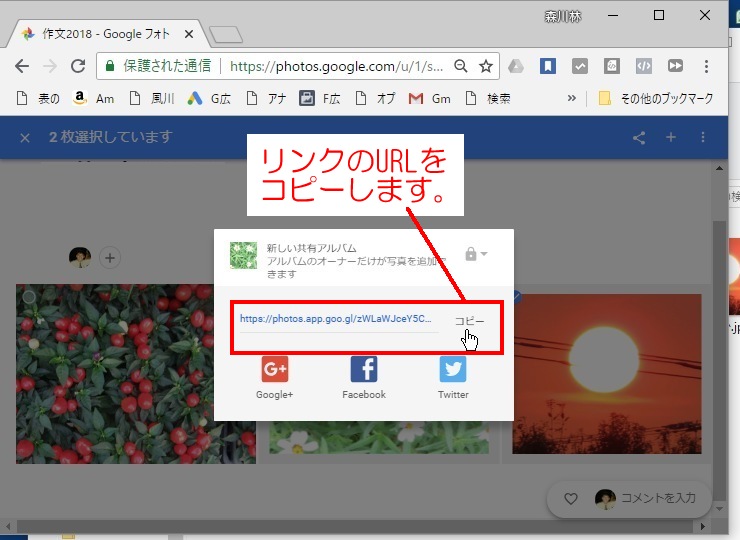

▽リンクのURLをコピーします。

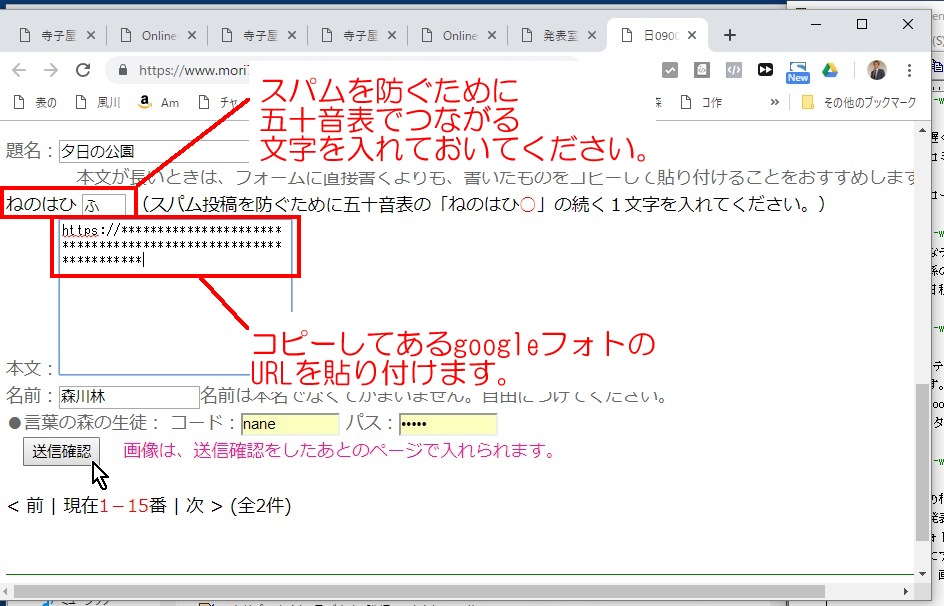

■共有リンクの貼り付け

■共有リンクの貼り付け

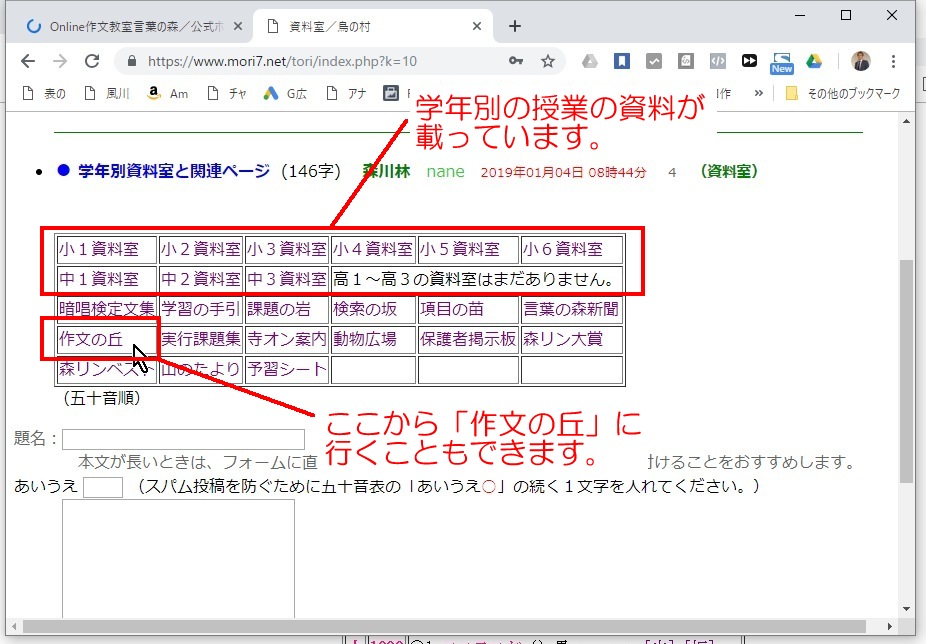

▽言葉の森のホームページです。

作文は「作文の丘」から送れます。

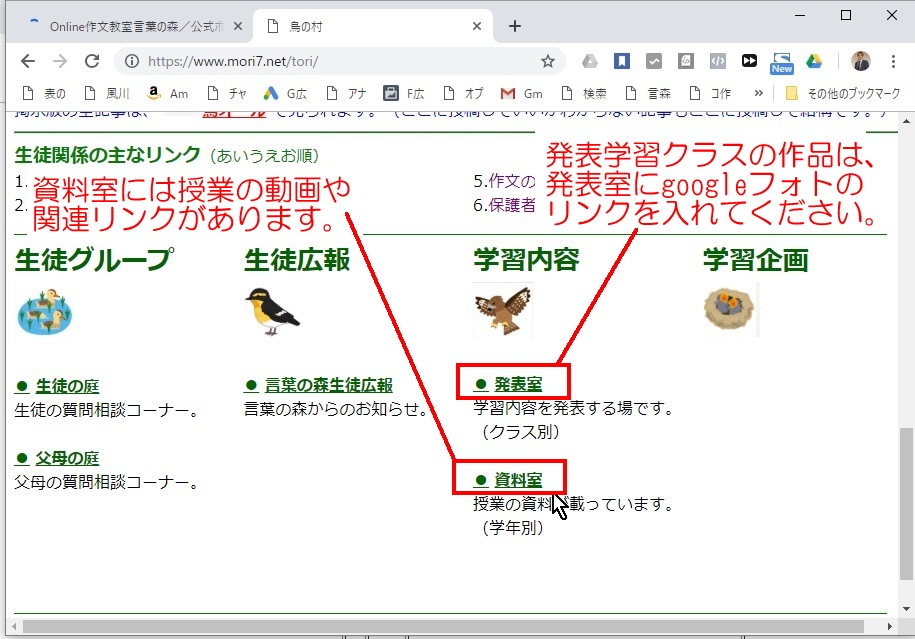

発表学習の発表作品は「鳥の村」の「発表室」から送れます。

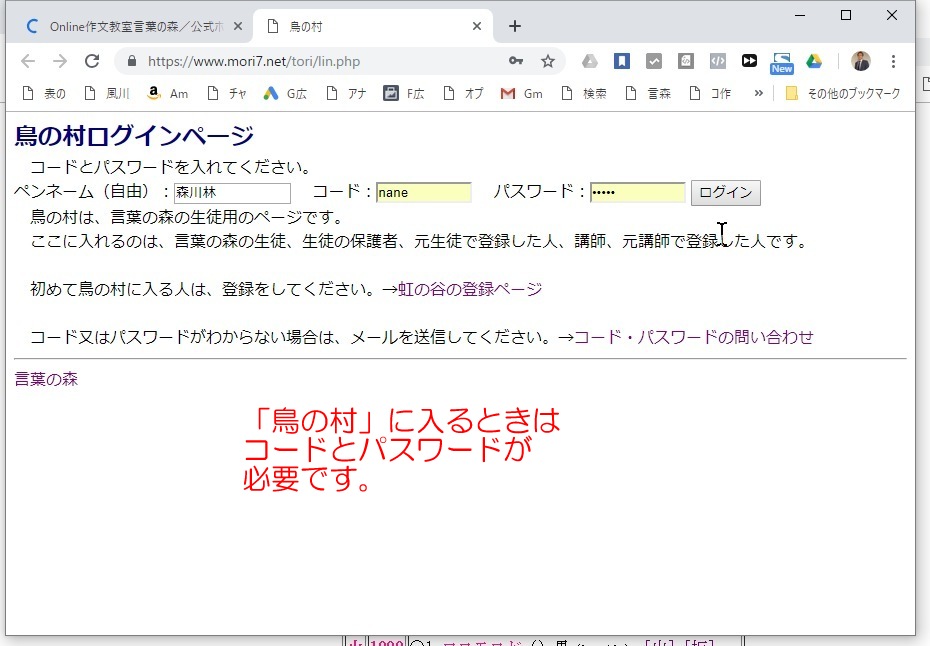

▽「鳥の村」に入るときは、コードとパスワードが必要です。

▽発表学習クラスの発表作品は、「発表室」にgoogleフォトのリンクを入れてください。

「資料室」には、授業の動画や関連リンクがあります。

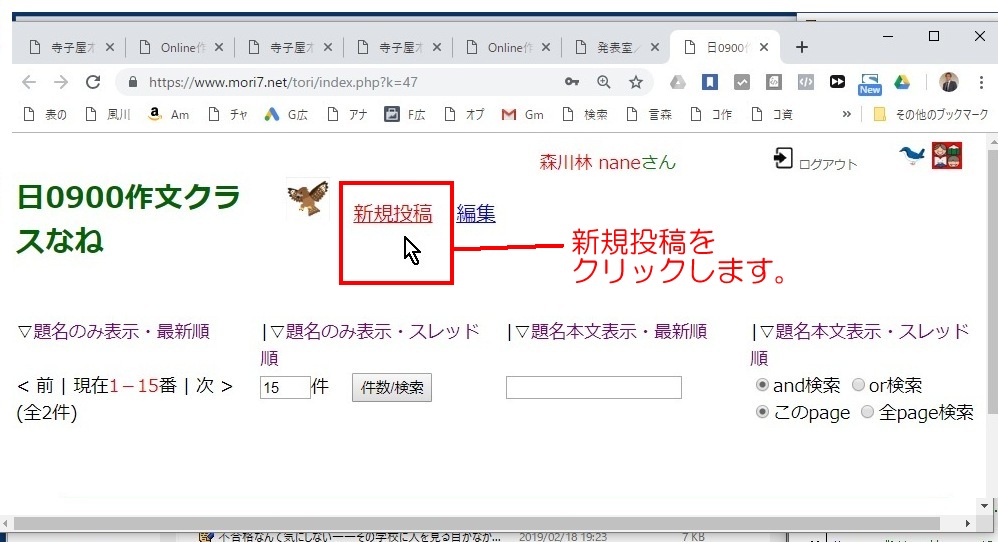

▽発表する作品がある場合は、発表室の中の自分の参加しているクラスを選びます。

▽自分の参加しているクラスの中で、「新規投稿」をクリックします。

▽スパムを防ぐために、五十音表でつながる文字を入れます。

本文の欄に、コピーしてあるgoogleフォトのURLを貼り付け、送信します。

▽資料室には学年別の授業の資料が載っています。

関連リンクから「作文の丘」に行くこともできます。

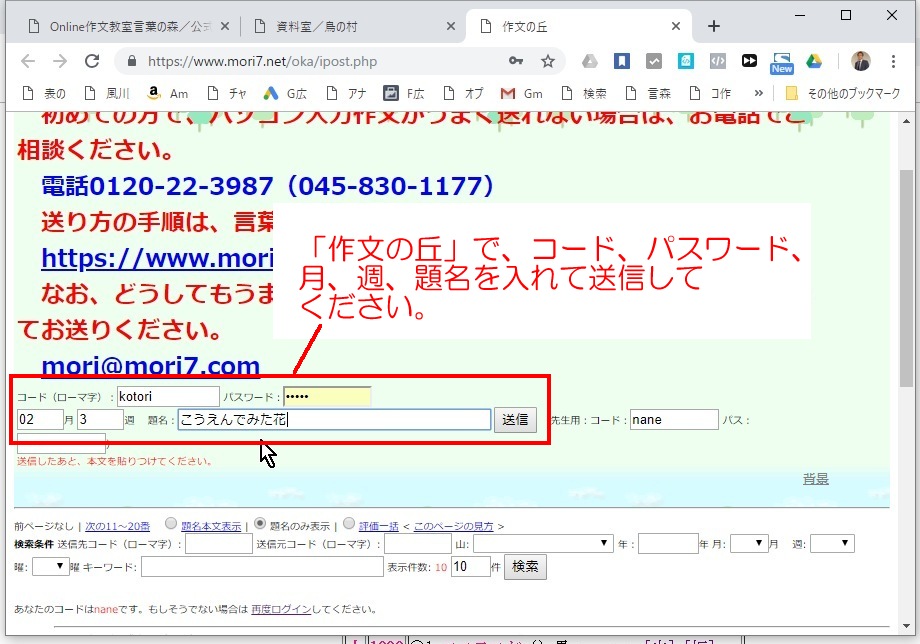

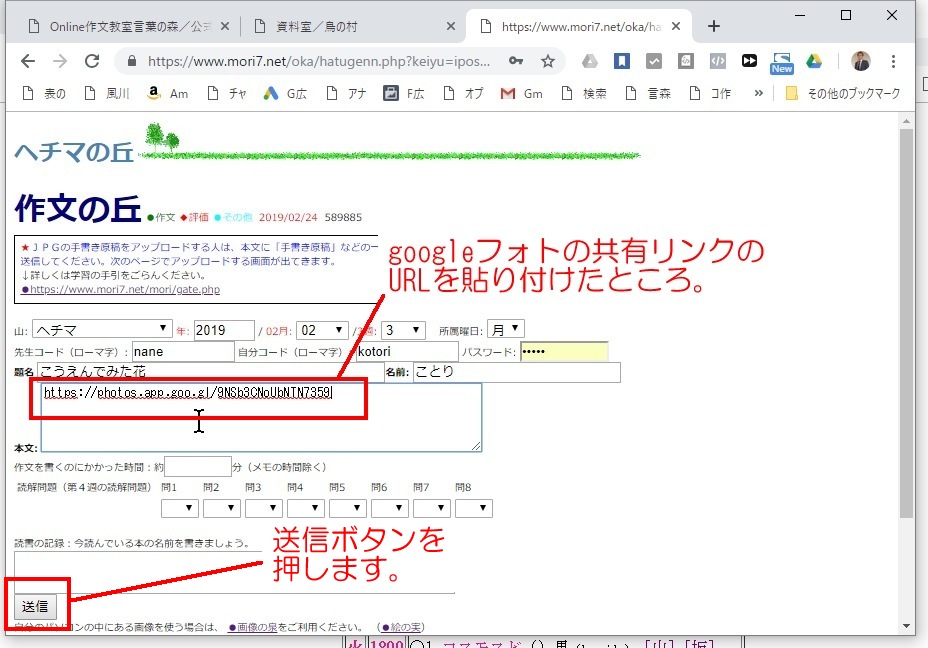

▽作文を送るときは「作文の丘」で、コード、パスワード、月、週、題名を入れて送信。

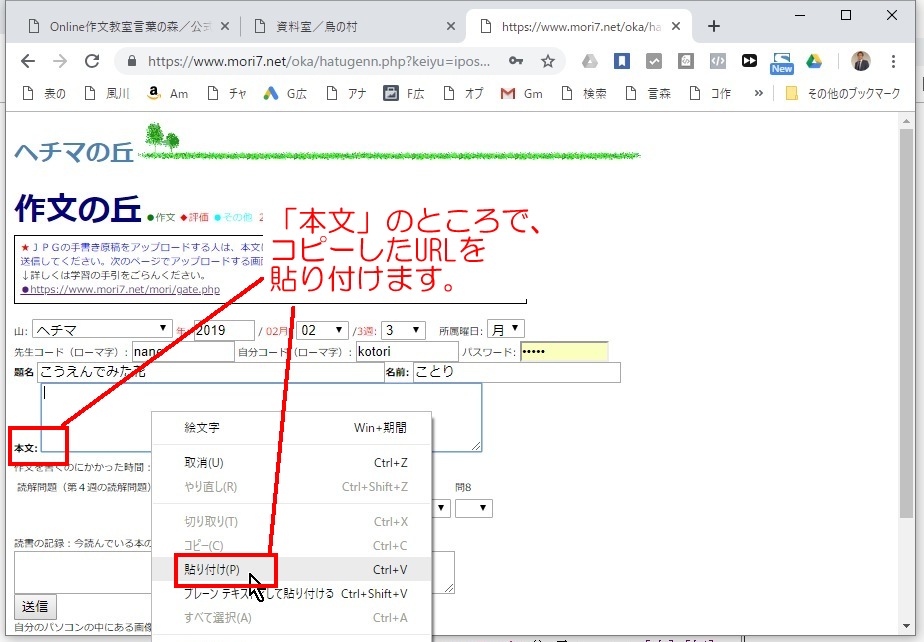

▽次の画面で、本文のところに、googleフォトの共有リンクでコピーしたURLを貼り付けます。

この本文の欄に、パソコンで入力したものを入れることもできますが、ここに直接書くのではなく別のところで書いたものを貼り付けるようにしてください。

▽googleフォトの共有リンクのURLを貼り付けたところです。

送信ボタンを押して次のページに行きます。

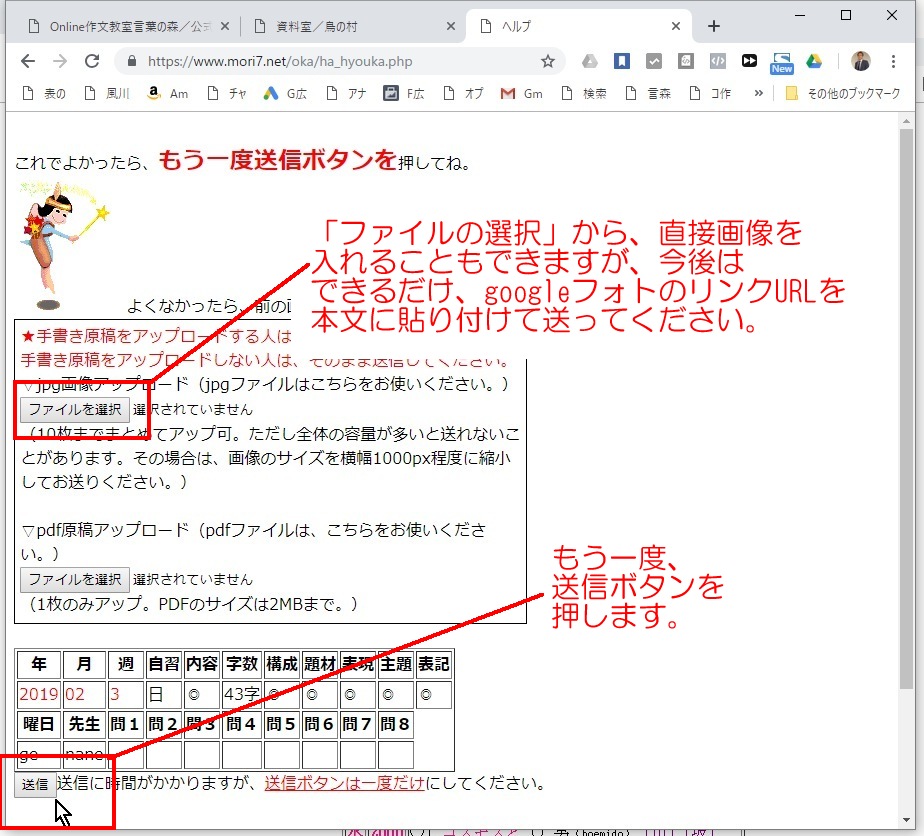

▽この画面で、「ファイルの選択」ボタンから、直接画像を入れることもできますが、今後はできるだけgoogleフォトのリンクURLを本文に貼り付けて送るようにしてください。

この画面では何もせずに、そのまま送信ボタンを押します。

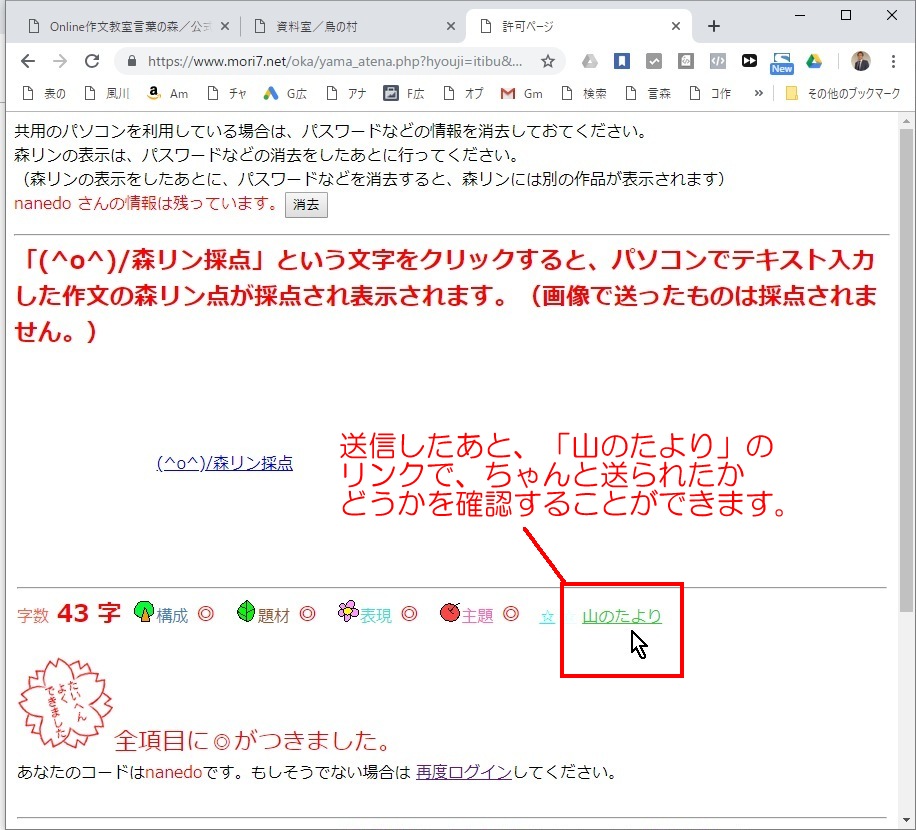

▽送信が終わると、「山のたより」のリンクが出てきますので、「山のたより」に行って、自分の送ったものが入っているかどうか確かめることができます。

パソコン講習(無料)を希望される方は、ご都合のよい日時をお知らせください。

●電話0120-22-3987 言葉の森

(パソコン講習は、平日9:00~20:00の範囲でお願いします。ただし、平日の16:00以降は、場合によってはすぐに対応できない場合もあります。)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

寺子屋オンラインの作文クラスと発表学習クラスの案内資料が複雑になっていたので、重要なところだけに絞って、わかりやすく作り直しました。

今後は、内部の充実に力を入れていく予定です。

寺子屋オンラインのいちばんの長所は、生徒どうしの交流があることですが、その一方で関心のないことを長々と聞かされるというような状態になると、交流がかえってマイナスになることがあります。

大事なことは、生徒一人ひとりの準備が充実していることと、学年に合ったクラス編成と、先生による時間管理と、保護者とのコミュニケーションの充実だと思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺子屋オンライン(101) 寺オン作文クラス(2) 発表学習クラス(0)

昨日、新しい自主学習クラスの最初の体験学習がありました。

小学6年生の生徒と中学1年生の生徒が中心でした。

それぞれ、自分で勉強する意思がはっきりしているので、こちらの話は相談とアドバイスが主なものです。

生徒どうしの全体の交流は、ほんのわずかです。

それは、交流が目的ではなく、自分で勉強することが目的だからです。

しかし、勉強は、ひとりでしたのではあまり面白くありません。

他の人がどんな勉強をしているか、その雰囲気がわかる中で、自分の勉強もするので、ひとりでやっていても励みがあるのです。

この自主学習クラスでは、新しいやり方を取り入れました。

Zoom会議室のブレークアウトルーム(分教室)を複数作り、一つはみんなで勉強する部屋、もう一つは先生と生徒が個別の話し合いをする部屋というふうに分けました。

すると、勉強する部屋は、みんなで静かに集中して勉強ができます。

個別の話をする部屋は、先生と生徒が二人きりでそれぞれの生徒にあった具体的な話をすることができます。

今後、このやり方を作文クラスの方にも活かして行く予定です。

こういうやり方が可能なのは、全員が対話に参加できるぐらいの少人数に絞り、その人数を維持してクラス運営をする仕組みを作っているからです。

オンライン学習と銘打っているところでも、同じようなやり方をしているところはまだないと思います。

オンライン学習で簡単にできるやり方は、ビデオ授業のような一斉指導か、スカイプを使った個別指導です。

ビデオ授業はわかりやすく面白いというだけで、生徒の本当に実力がつくところは、その授業のあとに自分でする勉強です。

その自分でする勉強という肝心なところは、オフラインになってしまいます。

スカイプを使った個別指導は、高額なことを、生徒の意欲が、先生との一対一では持続しにくい傾向があるというのが難点です。

先生と生徒が一対一だと、生徒は甘えてしまうことが多いからです。

同じオンライン学習という名前でも、中身はかなり違うのです。

言葉の森の自主学習クラスのようなやり方が広がれば、参加できる生徒は全国からですから、得意分野や苦手分野に応じたクラス編成もできます。

また、中学受験や高校受験に関しても、志望校別の学習ができるようになります。

自主学習クラスは、ちょうどオンラインの学習塾のような感じで、誰でもどこからでも自宅で参加し、自分の勉強の予定に合わせて早く切り上げることも長時間勉強を続けることもできるという柔軟性を持っています。

このオンライン学習塾のような勉強法を、これから軌道に載せていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

未来のオンライン学習は、単なるビデオ授業でも、単なるスカイプの個別指導でもありません。

リアルな学校やクラスが、そのままオンラインになるというイメージなのです。

昔から自主学習コースをやっていた生徒の中には、カメラをちゃんと自分の勉強している机に向けてやっている子もいます。

このやり方だと、その子が何をやっているかわかるので、勉強のアドバイスもしやすくなります。

やり方は簡単で、外付けのウェブカメラをパソコンの下に敷いた板にクリップでセットするのです。

これは、今後復活させ、作文のクラスでもやっていこうと思っています。

<外付けのウェブカメラをパソコンの下に敷いた板にクリップでセットする

これの写真をどこかに載せていたたけないでしょうか?

想像つかなくて。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。自主学習クラス(0)

先日、オンライン自宅学童の話を書きました。

これは、自宅学習を毎日オンラインで続ければ、学校から学童や塾によらずに自宅に帰り、お母さんが帰ってくるまでオンラインで友達と一緒に勉強したり読書をしたりすることができるという話です。

この考え方を発展させると、例えば学校に行かない不登校の子供でも、自宅でオンラインの勉強や友達との交流をすることができます。

子供たちにとって、学校は必ずしも必要ではありませんが、友達と勉強は必要です。

それが自宅でできるのであれば、学校に無理して行くよりも、敷居はずっと低くなります。

言葉の森のオンライン学習は、Zoomの会議室を使った学習ですから、いつでもどこからでも参加することができます。

そして、今は言葉の森のオンラインのクラスを一つでも受講していれば、受講の日ではない曜日や時間帯でも、Zoomの会議室を自習室として自由に利用することができます。

勉強はひとりでするのが基本ですが、理想の状態は、友達が一緒にいる場所でひとりで自分の勉強をすることです。

だから、息抜きのときには、同じように息抜きをしたい友達とそこでお喋りをしてもいいのです。

(具体的には、みんなの邪魔にならないように、その相手向けのチャットで連絡し、別のZoomの会議室に移動してお喋りをするというやり方です。)

そういうオンラインの自宅学習をこれから広げていきたいと思っています。

オンラインの学習に必要な機材は、パソコンやタブレットですが、本格的にオンライン学習をするのであれば、子供が自分専用で使えるようにクロームブック(約4万円)を用意するといいと思います。

(今はまだボタンの部分だけが英語表記ですが、いずれすべて日本語表記になると思います。)

パソコンの操作に慣れていない保護者の方には、無料のパソコン講習会を随時おこなっています。

これからは、この対話型のオンライン教育が子供たちの勉強の仕方の一つになってくると思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

子供たちに、学校は必ずしも必要ではありませんが、友達と勉強は必要です。

インターネットの時代には、どちらも簡単に実現できる場があります。

しかし、そこで行われる勉強が、これまでと同じような知識の詰め込みとテストによる評価だけだったら、新しいオンラインの不登校が生まれるだけでしょう。

勉強自体が、もっと自主的で創造的なものに変わらなければならないのです。

オンライン自宅小学校の次に来るのがオンライン自宅中学校で、そのうちオンライン自宅会社のようなものができるでしょう。

だから、子供時代の勉強は、既にある知識を詰め込むことではなく、自分の個性を創造的に発展させる準備をすることなのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。不登校(0)

これからの勉強は、与えられた知識を詰め込んで、それをテストで再現できればよい、というものではなくなります。

自分で考えて、新しいものを作り出す力をつけることが勉強の目的になってきます。

そのための学習のひとつが、発表学習です。

言葉の森のオンラインで行っている発表学習クラスでは、毎回子供たちが、個性的で創造的な自由研究を発表しています。

こういう子供たちは、勉強というものに肯定的な感情を持って成長していくと思います。

▽発表学習クラスから「海苔(ノリ)の一生」

https://youtu.be/GrIJS5e6lFw

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

発表学習クラスのいいところは、誰もが楽しんで勉強をしていることです。

テストのために勉強したことは、テストが終われば忘れてしまいますが、自分が興味を持って学んだことは、その子の心の中にずっと残ると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。発表学習クラス(0)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

キャンプは短い期間だとみんな仲よくやっています。

しかし、中ぐらいの期間だと、ときどき誤解からいざこざが起こることがあります。

しかし、更に長期間になると誤解が解けて、また仲よくできるようになります。

そこで、今回の夏のキャンプは、日数は自由に選べるようにしました。

今年のサマーキャンプの新しい企画は、読書と作文だけでなく、感想文と勉強を取り入れたことです。

また、新しく遊べる場所を開発したので、渓流で魚釣りと水遊びを行う予定です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合宿(14)

父ゾウ「さあ、どっかいくか」

母ゾウ「この子、くたびれたから、もうどっかいけんてい」

3月、4月、5月と行ってきた読解検定の結果を本日郵送しました。

点数と合否の結果は、ウェブで解答を送信した時点でわかりますが、それをプリントした形で送るのに時間がかかってしまいました。

海外の方には、保護者掲示板から該当ページのリンクをお送りしています。

普通、試験というと、よい点数を取るほうがよいものと思われていますが、この検定試験は×があるほどよい試験という位置づけです。

それは、×になったところの理由を考えると、そのあとの国語の試験でも、理詰めに読んで解く解き方が身につくからです。

この理詰めの解き方は、「小学生のための読解・作文力がしっかり身につく本」(かんき出版)に書かれています。

この試験で、毎回100点を目指してじっくり考えて問題を解いていった生徒は、国語力が著しく向上しました。

国語の成績をもっと上げたいと思っている人は、小学生から高校生まで、この読解検定を受けるといいと思います。

6月の読解検定は、6月23日(日)10:00~、18:00~です。

Zoom会場で行うので、自宅から受検できます。

お申込みは、下記のページからお願いします。

▼読解検定6月の申し込みフォーム

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=dks201906

読解検定要項はこちらです。

▼読解検定要項と検定結果サンプル

https://www.mori7.com/dokken/youkou.php

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

読解検定は、理詰めに解く試験ですから、百点を取ることが目標です。

しかし、百点を取れる子は、今はまだ約1割です。

試験の結果よりも、結果がわかったあとの、×の理由を考えることが読解力を伸ばします。

読解検定を受けて実力をつけ、国語だけは自信があるというようになってほしいと思います。

読解検定の見直しの仕方は、正しい答えがなぜ正しいかを考えることではなく、正しくない答えがなぜ正しくないかを考えることです。

これが、問題文をじっくり読むということです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読解力・読解検定(0)