この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78) 読解力・読解検定(0)

小学生の勉強で大事なことは、毎日の学習習慣をつけることです。

宿題があるから勉強するとか、テストがあるから勉強するとかいうやり方ではなく、何があってもなくても毎日決まったことを決まったようにやる習慣をつけておくことが大事です。

それも決して長時間やるのではなく、短い時間でいいので決めたことを淡々と続けていくことが大切です。

たまに集中的に1時間も2時間も勉強するようなやり方では力はつきません。

しかし、毎日の習慣があればそれだけでいいというのではありません。

毎日の勉強の習慣がある生徒によく見られることで、作業的な勉強をしているだけということがあります。

よくある例が、問題集やプリントを1日何ページまたは何枚という形でこなしていくことです。

この勉強がよくないのは、できる問題だけできて、できない問題は結局できないままで終わってしまう場合が多いことです。

子供は、できる問題だけをやったとしても、それが勉強だと思っています。

親も、子供が机に向かっていれば、それが勉強だと思っています。

しかし、できる問題をいくらやってもその問題に慣れる以外の効果はありません。

勉強はできない問題ができるようになることと、そして、もう一つは読む力をつけることこの二つが中心なのです。

言葉の森の自主学習クラスでは、国語の問題集読書と算数の問題集練習を勉強の中心にしています。

国語の勉強は、問題集を繰り返し読むことと、60字の記述練習をすることです。

算数数学は、できないところがなくなるまで1冊の問題集を繰り返し書き直しすことです。

この二種類の勉強は、どちらも子供に任せていてはなかなかできません。

国語問題集は適当に読み流し、算数数学問題集はできる問題だけをやって済ませる子が多いからです。

そこで、先生がチェックする仕組みになっています。

しかし、先生がチェックするだけでは不十分なので、保護者懇談会などで先生と保護者の間の情報の交換ができる形にしました。

そうでないと、子供は特に算数の問題で、できなかったものもできたことにしてしまうことがあるからです。

中学生以上になればそういうことはありませんが、小学生の間は勉強の自覚がないので、形だけの勉強になってしまうこともまた多いのです。

ところで先日、保護者懇談会で、自主学習クラスのある日だけは一生懸命勉強をするが、他の日は宿題があるときぐらいしか勉強しないという声がありました。

勉強は、勉強する内容以前に、毎日やるという勉強の仕方の方が大事です。

自主学習クラスは、毎日やってもいいように受講料を低く抑えています。

言葉の森の作文の勉強をしている人であれば、月4回の学習で月額受講料が3,000円ですから、月曜日から金曜日まで週5日間行っても15,000円です。(計算をわかりやすくするため消費税を含まない金額)

このような価格で1時間、人によっては1時間以上何時間でも勉強する場所を提供してくれるところはありません。

そして、勉強の仕方は、自主学習と先生のチェックですから、一斉授業で先生に教わる勉強よりもずっと密度の濃い学習ができます。

また、勉強している間はカメラを机上に向けて取り組むようにするので、お互いの勉強をしている様子が伝わってきます。

すると、自然に自分自身の勉強もはかどります。

この自主学習の勉強とは別に読書紹介や暗唱発表もするので、読書や暗唱練習のきっかけにもなり、質問や感想を述べ合うことで生徒どうしの交流もできます。

自主学習クラスで勉強をしていれば、不登校で学校に行かない子であっても、勉強面では全く心配はいらないと思います。

先日の自主学習クラスで、中学生の生徒に最近の定期テストの結果を聞いたら、一人は全教科90点以上で、一人は数学が100点でした。

小中学校までは義務教育の基本的な勉強なので、やり方次第で誰でもできるようになります。

入試の場合も、基本は同じで、志望校の傾向に合わせた1冊の問題集を完璧にやるだけです。

まだ

自主学習クラスのよさが広くは伝わっていないので、今後フリーミアム参加をはじめとして、多くの人が見学や体験学習ができるようにしていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

勉強の基本は自主学習です。

しかし、ひとりでやる自主学習では張り合いがなく、わからないことがあったときに聞ける人もいません。

だから、先生や友達と一緒にやる自主学習が、最も理想的な勉強になるのです。

自主学習で、勉強の自覚がまだない小学生のうちは、できない問題もできたことにしてしまう場合が出てきます。

そこで、勉強の進度に合わせたチェックテストと、毎月の定期的な保護者懇談会が必要になります。

チェックテストは2月から教材を変えて本格的に行っていきます。

毎月の保護者懇談会は今月からスタートしました。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。自主学習クラス(0) 不登校(0)

「AIに負けない子供を育てる」という新井紀子さんの本に、子供の勉強に関する示唆的な話が載っていました。

富山県は全国学力テストでも上位の県です。

しかし、その富山県のある町で、小学校の成績がよい割に、中学での成績が伸び悩んでいるそうなのです。

その原因を探ってみたところ、それは小学校時代のプリント学習で穴埋め式の問題が出されすぎていたことにあったらしいのです。

穴埋め式の問題は作るのに手間がかかるので、先生の熱心さが表れやすいところですが、子供にとってはいくつかの単語から答えを類推できる勉強になってしまうので、本当の意味での読む力がつきません。

そのため、小学校時代の成績はよいものの、読み取る力が育っていないために、中学に入ってから学力が伸び悩むという関係になっていたようなのです。

小学校時代の成績のよさは、単純な知識や技能の成績のよさです。

中学、高校に上がってからの成績は、理解する力と考える力による成績です。

小学校時代に読む力や考える力をつけていないと、中学に入ってから成績が伸びず、それが高校生以降も続くのです。

では、小学校時代はどんな勉強をしたらよいかというと、それはいつも書いているように、小学生の間は読書を最優先し、その読書も説明文を含む読む力の必要なものに発展させていくことなのです。

読む習慣をつける最も簡単な方法は読書紹介です。

自分の今読んでいる本を他の人に紹介し、他の人から質問や感想を聞くということが、子供たちの毎日の読書の励みになっています。

読書紹介ができるのは、まだオンラインの生徒に限られていますが、いずれ全員ができるようにしていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

国語のよくできる子は、国語の問題集など解いていません。

何もしなくても国語の成績がいいのです。

それは、なぜかというと、毎日の読書生活の中で、自然に読む力をつけているからです。

しかし、この自然についた読む力では、百点を取ることはできません。

国語で百点を取るためには、解く力も独自につける必要があるからです。

先日、本屋さんの子供の図書コーナーに行って少し驚きました。

人気のある本というのが、題名だけはちゃんとしているものの、中身がほとんど漫画のようなものばかりだったからです。

スマホ時代の子供たちに合わせるために、ビジュアルな要素を大きく出して、できるだけ文章を読まなくても内容がわかるようにしているのです。

こういう本は、いくら読んでも知識が増えるだけで、読む力はつきません。

子供時代は、その子の読む力に少し負荷がかかる程度の文章中心の本を読んでいく必要があるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)

11.4週は、作文読解クラス、創造発表クラスとも、発表交流会です。

11.4週の自由課題の資料を資料室に入れました。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

作文の通信教育では、提出率は低いのが普通です。

それは、すぐに書かずに、作文の勉強を後回しにしてしまうからです。

この気持ちは、作文の勉強をしたことのある人ならわかると思います。

作文に限らず通常の教科の通信教育でも、その日にすぐにやらずにあとでやろうと思って勉強をためてしまうということがあります。

作文の場合は、普通の教科に比べて勉強する負担が何倍も大きいので、いったん作品がたまってしまうと、それが毎週雪だるま式に増えてしまうのです。

1日にまとめて2つか3つ書けばいいと考えるのは、自分で作文の勉強をしたことがない人です。

600字から1200字の作文を書いた人なら分かると思いますが、1日に異なるテーマで2つ以上の作文を書くというのはかなり大変なことなのです。

勉強は、その日のうちにやるのが基本です。

テレビ英会話などでも、録画しておいてあとで見ることができるという状態を自分に許すと、その日のうちにやらない習慣ができ結局続けられないことになります。

勉強は、録画したり後回しにしたりしないことを前提に、すべてその日のうちにやらなければならないのです。

ところが、オンラインの少人数クラスの通信作文教室では、提出率はほぼ100%です。

ほぼというのは、当日特別の事情があって途中で退出する人がいることもあるからです。

オンラインの作文教室では、お互いの予習の発表のあと、その場で作文を書き始めます。

そして、15分から20分ぐらい経ったところで、先生がいったん作文の実習を止めて、どの辺まで書いたか確認しその後読書紹介を始めます。

その15分から20分の実習の時間に、一人ひとりの生徒を別のルームに呼んで、個別に前回の作文の講評を説明します。

だから、毎週の作文の授業で、全員が必ず作文を書く時間があり、その場でどこまで書いたかを確認できるのです。

オンラインの少人数の作文クラスは、まだ生徒数が70名程度で、言葉の通信生徒のごく一部ですから、そのよさがあまり知られていません。

また、まだ参加する生徒数が少ないために、学年が混在しているクラスがあり、生徒どうしの話の弾み具合がやや不足しているところがあります。

しかし、このオンラインクラスで勉強を続けていると、そのクラスの生徒どうしが互いに仲のよい友達のような関係になっていくのです。

このオンラインの少人数クラスの作文通信教育が、これからの子供たちの作文の勉強の主流になっていくと思います。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

作文は、いったん未提出の週があると、そこからどんどんたまっていきます。

私は、自分のうちの子には、休んで書けなかったようなときに、ほかの日にふりかえて書かせるというようなことは一度もしませんでした。

休んだときは、それはそれで休んだだけでおしまいにするのです。

そして、休まないときは、何が何でもその日のうちに書き上げるのです。

これが作文の勉強を長続きさせるコツです。

オンラインのクラスで、みんなが一斉に作文を書き始めます。

カメラを机上に向けていると、みんなの書いている様子がお互いにわかります。

そうすると、誰も、自分だけサボっているわけにはいきません(笑)。

それで、みんな作文が書けるようになるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。寺オン作文クラス(2)

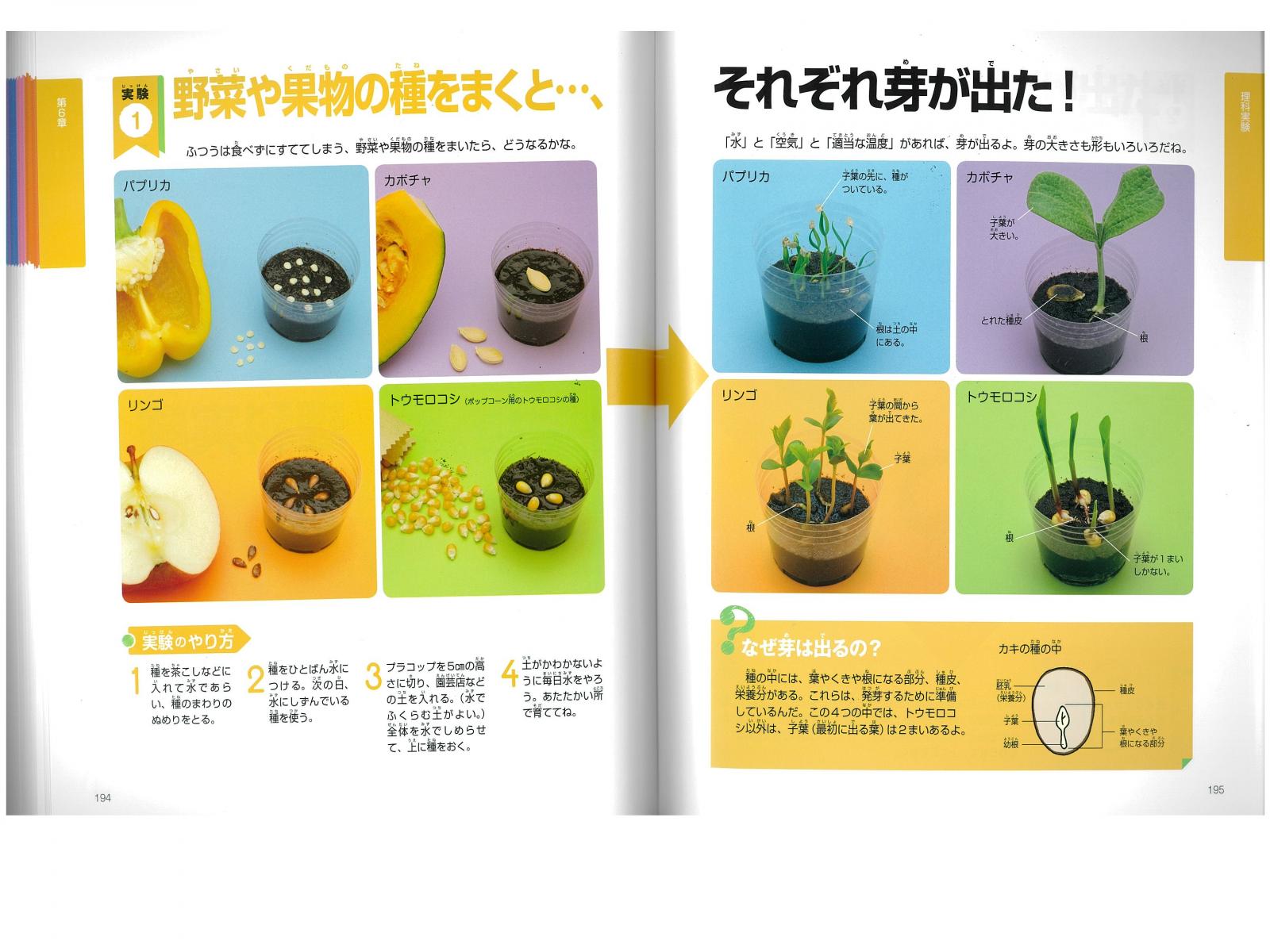

理科実験の本を何冊か揃えてみました。

「実験おもしろ大百科」は415ページもあります。

中身はこんな感じです。

中身は豊富です。実験の面白さが中心に書かれています。

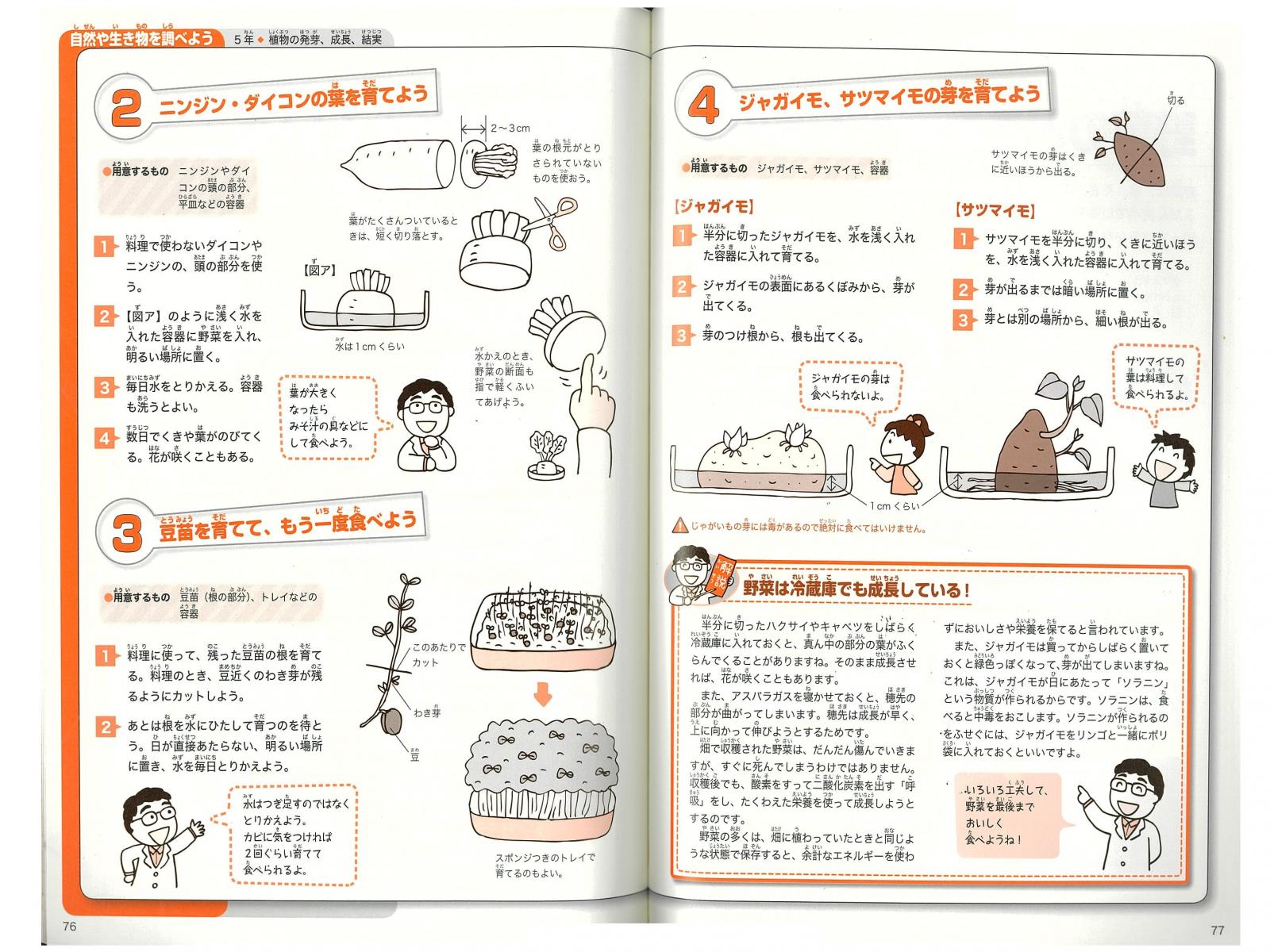

「でんじろう先生の学校の理科がぐんぐんわかるおもしろ実験」

ページ数は127ページですが実験の仕方が簡潔に書いてあるので内容は豊富です。

またその実験の結果がどういう理屈で成り立っているのかということも書いてあります。

「理系アタマがぐんぐん育つ科学の実験大図鑑」

ページ数は160ページです。全ページカラーで、なぜそうなるのかという理屈が詳しく書いてあるので高学年の生徒にも読み応えのある内容になっています。

「理系アタマがぐんぐん育つ科学の実験大図鑑」は、本が大きすぎるので本棚に入りにくいという難点はありますが(笑)、この本が一番のおすすめになると思います。

なぜ理科実験の本を探しているかというと、これからの勉強はアクティブラーニングが中心になってくるからです。

言葉の森の作文は、もともとアクティブラーニング的な勉強です。

この作文の勉強に、創造発表的な勉強と、自主学習的な勉強を組み合わせていくことを考えています。

文部科学省ではアクティブラーニングの目標を、主体性があり、対話があり、創造性がある学習というようなことで定義しています。

この学習の定義にピッタリ合うのが、創造発表クラスの学習です。

参加する生徒が少人数で全員に発表の機会があり、またその発表の内容は個人個人が自由に自分の個性を生かして選んできたものです。

また、実際に実験をしたり観察したりするという実行の伴うものが多いので、そこで自然に保護者との対話や生徒どうしの対話が生まれます。

個性があり創造性があり対話があるというところが、アクティブラーニングの目的そのままなのです。

ところが、このアクティブラーニング的な学習を、従来の答えのある勉強でやろうとすると効果は半減します。

これまでの国語・算数・理科・社会・英語のような勉強をアクティブラーニングとして組み立てようとすると、ある程度のお膳立てをしなければなりません。

また、お膳立てされて答えがあらかじめある世界でのアクティブラーニングは、子供たちにとってそれほど魅力のあるものにはなりません。

アクティブラーニングの学習法には、その学習の方法にあった学習の内容が必要です。

その学習の内容として第一の候補となるのが、自由な理科実験ということなのです。

言葉の森の創造発表クラスは、現在テキストも一応ありますが、参加者それぞれが自由にテーマを決めて研究したことを発表しています。

自由にテーマを決められるというのはいい点ですが、このやり方では保護者の負担が大きくなる面もあります。

そこで、理科実験の内容が選べるように面白そうな本を探していたのです。

今後この「科学の実験大図鑑」などをもとに、小学生だけでなく中学生、高校生も含めた創造発表クラスを広げていきたいと思っています。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

従来の勉強をするだけなら、わざわざアクティブラーニングでやる必要はありません。

自主学習で、目標を決めてやっていけばいいだけです。

この自主学習は、先生に教わる勉強よりもずっと能率がいいのですが、低学年のうちから自主学習の習慣をつけておくことが必要になります。

新しい創造的な勉強は、自主学習ではできません。

それは、友達との対話があることによって面白くなる勉強だからです。

作文の勉強はどちらのやり方でもできますが、今後はアクティブラーニング的な作文学習が中心になってくると思います。

うちの子が小学生だったら、まずやらせてみたいのが、作文クラスに次いで創造発表クラスの学習です。

この創造発表クラスの勉強に向いているのは、勉強を楽しめる子です。

言われたことをきちんとやるだけでなく、言われていないことも工夫してやるような子が創造発表クラスの学習に向いているのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。アクティブ・ラーニング(0) 発表学習クラス(0)

作文を書くという作業はいかにも勉強しているように見えるので、書くところが勉強の中心のように思いがちです。

しかし、書くということのほとんどは、自分が集めた材料と考えたことの結果を書くことであって、本当に大事な勉強は、書く前の材料集めと考える過程の中にあるのです。

中学生や高校生で要領のいい子になると、課題をまともに読まずにヒントを読んでそれなりに上手な文章を書くこともできます。

しかし、結果は上手に書けたとしても、内容の面で自分で考えたものが少ないので、そういう子はよく書いているわりになかなか力がつきません。

逆に、事前に長文を読み、両親に取材をしたり自分の似た体験を思い出したりして準備してきた子は、作文そのものの出来はもちろんよくなりますが、それ以上に準備の段階で考える力がついているのです。

作文の勉強の中心は予習をしてくることで、作文を書くというのはその結果に過ぎないと考えておくことが大事です。

将来の作文は音声入力で書くことが中心になるでしょうから、そうするとますますこの考えてくることと書くことの違いがはっきりしてくると思いますが、今はまだ手で書いたりパソコンで書いたりしている子がほとんどなので、この書く作業が作文の勉強の中心のように思われてしまうのです。

では、予習に力を入れるためにはどうしたらいいのでしょうか。

言葉の森では、予習をしやすくするために、小学3年生から6年生までに予習シート配っています。

しかし、これは単なるきっかけで、本当は自由にフリーハンドで自分の考えたことや取材したことをメモしてくればいいのです。

この予習をしっかりしてきた子は、どの子も作文力が上達しています。

予習に力を入れる勉強法として役立つのが、オンラインの少人数クラスの学習です。

少人数に限定しているので、全員に予習の発表の機会があり、その発表のあとに全員に質問や感想を述べる時間があります

全員の発表のあとに全員が質問や感想を述べるので、人の話をしっかり聞いていなければ話をすることができません。

アクティブラーニングを実施している学校やクラスでも、全員が参加するという形はなかなか取れません。

中心になる人が何人かいて、周囲の人は受け身で参加するというようなアクティブラーニングも多いのです。

この予習の発表を中心としたオンラインの作文は、これからの作文指導の主流になってくると思います。

言葉の森でその新しい作文教育を広げていきたいと思っています。

【関連記事】

提出率99%の作文通信教育

オンラインで作文の予習の話が弾む作文クラス

レベルの高い会話が続くオンライン作文クラス

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

添削で直るのは、表記のミスや表現の不十分なところだけです。

題材が豊かになったり、主題が深まったりすることはありません。

だから、添削は作文教育の補助的な手段です。

しかし、今の作文教育のほとんどは、その補助的な添削を中心にしています。

作文力が上達するのは、添削によってではなく事前の予習によってです。

だから、言葉の森は事前指導を中心にした指導をしているのです。

オンラインの作文クラスは、作文の提出率がほぼ100%です。

それは、その場で作文を書くからです。

そのために、45分間の時間を確保しています。

作文は、言葉の森の電話通信でも、電話のあとすぐに書かない子がいるぐらいですから、一般の通信教育の教材だけで進める作文学習は、提出率はかなり下がるはずです。

だから、これからの勉強の主流は、オンラインの少人数クラスになると思います。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134)

「子供のころに正式な作文指導を受けたことがないので、文章を書くことに自信がない。」

「ちょっとしたメールや手紙、社内向けの文章を書くのも苦労する。」

言葉の森では、そんな社会人の方向けの講座を開設し、すでに100名近くの方に受講していただいています。

子供のうちから、作文を書くことによって、思考力、表現力をつけていくことは大切です。これまで、言葉の森で学んだ生徒の多くは、卒業後、さまざまな分野で活躍しています。

思考力、表現力をつけるのは、大人になってからでは遅いなどということはありません。さまざまな経験を積み、広い視野で物事を考えられる大人だからこそ、文章を書くことで改めて見えてくるものがあるはずです。

しかし、そのためには、ただ自由に思いを綴ればよいというわけではなく、文章を論理的に組み立てていく必要があります。

「社会人のための文章講座」で身につく力は、まずは構成力です。この講座では、三つのパターンを習得します。この三つのパターンを覚えておくと、社内のプレゼンなどにも活用できます。

毎回の課題は多岐にわたり、さまざまな分野の物事について考えるきっかけが与えられます。それぞれのテーマを抽象的に捉えるとともに、具体的な例を見つける作業によって、幅広い思考力が身につきます。

さらに、伝えたいことをわかりやすく、効果的に書き表すためには表現力を磨くことも欠かせません。この講座では、表現力を高めるための提案もさせていただきます。

もちろん、基本的な表記や、意外と知られていない書き方の決まりなどについての講義もあります。

「社会人のための文章講座」は、文章を書くことに自信がある方も、ない方も、自分のペースで勉強を進められますし、それぞれのレベルに合わせた指導があるという点で、安心して受講していただける講座内容になっています。

文章を書くことが苦にならなくなることはもちろん、考えの幅を広げ、発想力を高められるようになることがこの講座の目的です。

■受講者の声

考える力、書く力は、一生涯役に立つ貴重な能力です。この講座で、社会人としてのみならず一人の人間として輝くための力を身につけてください。

毎月1回、6ヶ月に及ぶ講座でしたが、社員の出席率も高く、とにかく楽しく受講できました。

この講座では、作文の課題だけではなく、段落ごとの書き方が指定されます。型を説明してもらうことで、書きたい内容に集中でき、決められた流れにそって書くことで、知らず知らずのうちに、読む人が「おっ!」と目を止めるような、ライバルを差別化できる文章が書けるようになります。

我が社では、プレゼン教育にも力を入れていますが、導入部分で聞き手をぐっと引き込むコツや、シメを印象的にするテクニックなど、プレゼンにも応用可能だと思いました。

また、読点の打ち方や同音異義語の使い分けなど、日本語の基本を改めて確認できた点もよかったです。なかなかこのような話を聞くチャンスはないので、今回聞かなかったら、一生曖昧なまま、いい加減な言葉を使っていた気がします。

返却された作文には、赤ペンでコメントや花丸が書かれていてモチベーションがアップしました。何歳になっても褒められるのは嬉しいものです。この講座を受けた社員も文章を書くことに自信をつけてくれたようです。

充実した内容の講座をありがとうございました。

(A社 S様)

在宅で仕事をしているスタッフが多いため、個別の電話指導という形で受講させていただきました。子育て中のスタッフも受講しやすかったようです。

毎回の課題には、懇切丁寧な解説がついており、さらに、電話でくわしい説明を聞くことができるため、普段文章を書き慣れていない人にとっても取り組みやすい講座だと思います。添削も、受講者の文章を尊重した、良いところを認める内容なので、受講したスタッフから、この講座を受けることによって、書くことが苦にならなくなった、書くことに自信がついたという声が多く聞かれました。

社会人として必要な考える力、表現する力は、単なるビジネス文書の書き方講座では身につきません。さまざまなテーマについてじっくり考え、構成を意識しながら書く練習ができるこの講座は、それらの力を鍛えるとても良い機会になると思います。

(O社 G様)

貿易業の基本的な連絡手段は「文書」。紙、電子メール、オンラインチャットなど手段はさまざまですが、「会話」ではなく「ライティング」が重要。でも理系の私はこれが大の苦手。本で勉強したりもしましたが、自分で「何かしまりがない、パンチに欠ける」と思うことが多く、この「ビジネスマン向けの文章講座」を受講して文章力を向上させることにしました。

最初に気づいたのは不適切な漢字づかいや文章構成に問題があること。漢字の癖は最初の数回で矯正されたけれど、読んでわかり易い文章にするには適度な段落構成が必要だとわかりました。中級では、この構成を毎回指定されます。四苦八苦し、最初は数時間かけて書き上げるも、「完結しないな」と感じられる文章しか書けず、先生の添削がたっぷり入ることに……。何度か繰り返すと正しくないところがわかるようになり、最終回(第6回)は上手くまとまったとの講評をいただきました。

業務から離れた内容で文章を書くことは必要ですが、条件設定や添削指導も的確でなければ短期間での向上は得られません。その点、今回の講座は「文章講座」と言いながら実務を行うスキル向上にも直結すると言えるでしょう。唯一の欠点は、受講後他人の文章のチョットしたアラが見えてしまうことでしょうか? 是非一度ご体験ください。今まで見えなかったものが見えるかもしれません。

(T社 T様)

■お問い合わせは

お問い合わせ、お申込みは、こちらのページからお願いします。

▼

https://www.mori7.com/jform_pre.php?f=sya201911

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

文章を書く勉強は、学校ではほとんど教えてくれません。

それは、その勉強が必要ないからではなく、教える時間が取れないからです。

しかし、社会人になると、仕事の中で文章を書く機会は次々と出てきます。

そのときに、書き方の基本を知っておくと大いに役立ちます。

言葉の森の作文指導は、構成を重視した書き方なので、社会人の文章練習に最適なのです。

言葉の森の前身は、大学生のための文章教室でした。

だから、もともと社会人が書くような構成のしっかりした文章を教えていました。

それを噛み砕いて、小学生のための表現を重視した作文教室を開いたのです。

だから、低学年のうちは題材と表現を重視し、学年が上がるにつれて構成と主題を重視する指導になるのです。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。社会人文章講座(0)