作文の画像の送り方を図解説明します。

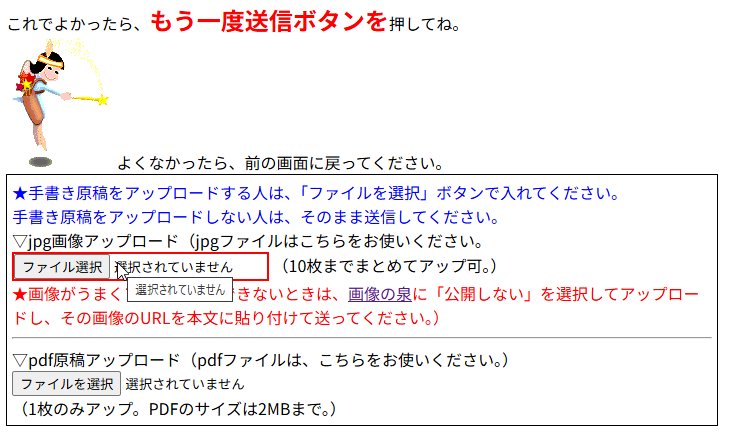

1.作文を送るページで「ファイルを選択」をクリックすると、パソコン又はスマホの中が見られます。

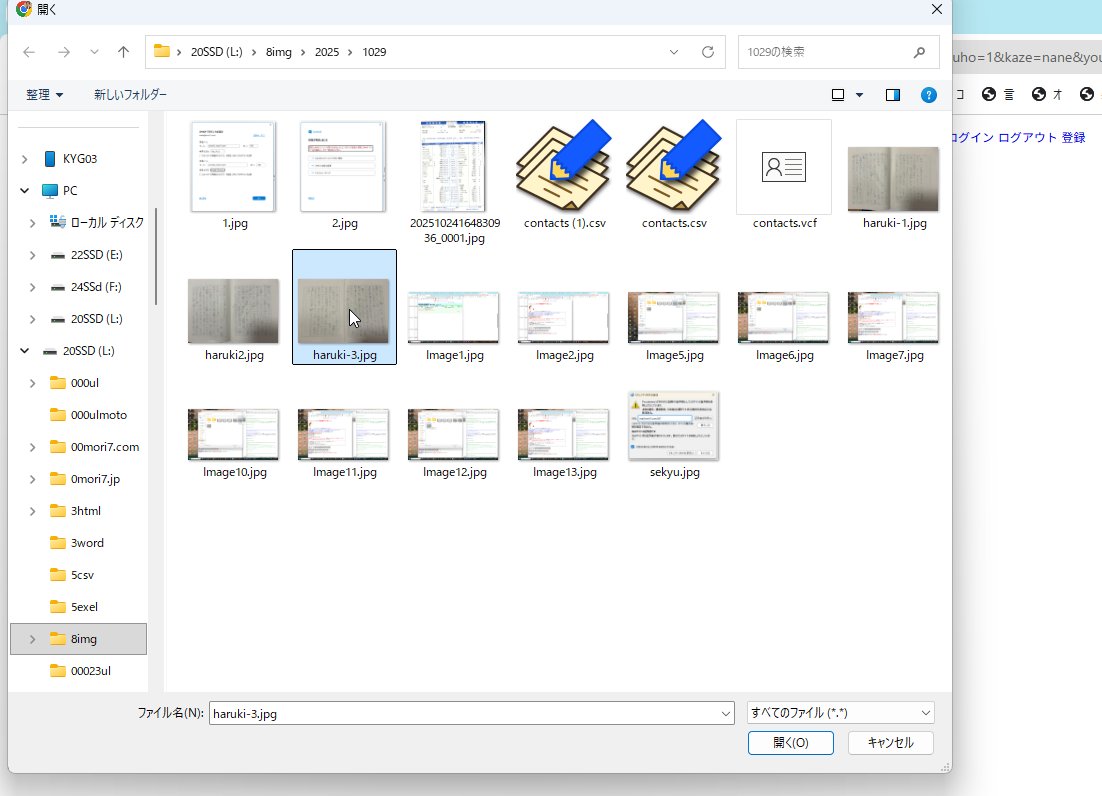

2.3枚あるうちの3枚目のファイルをクリックします。

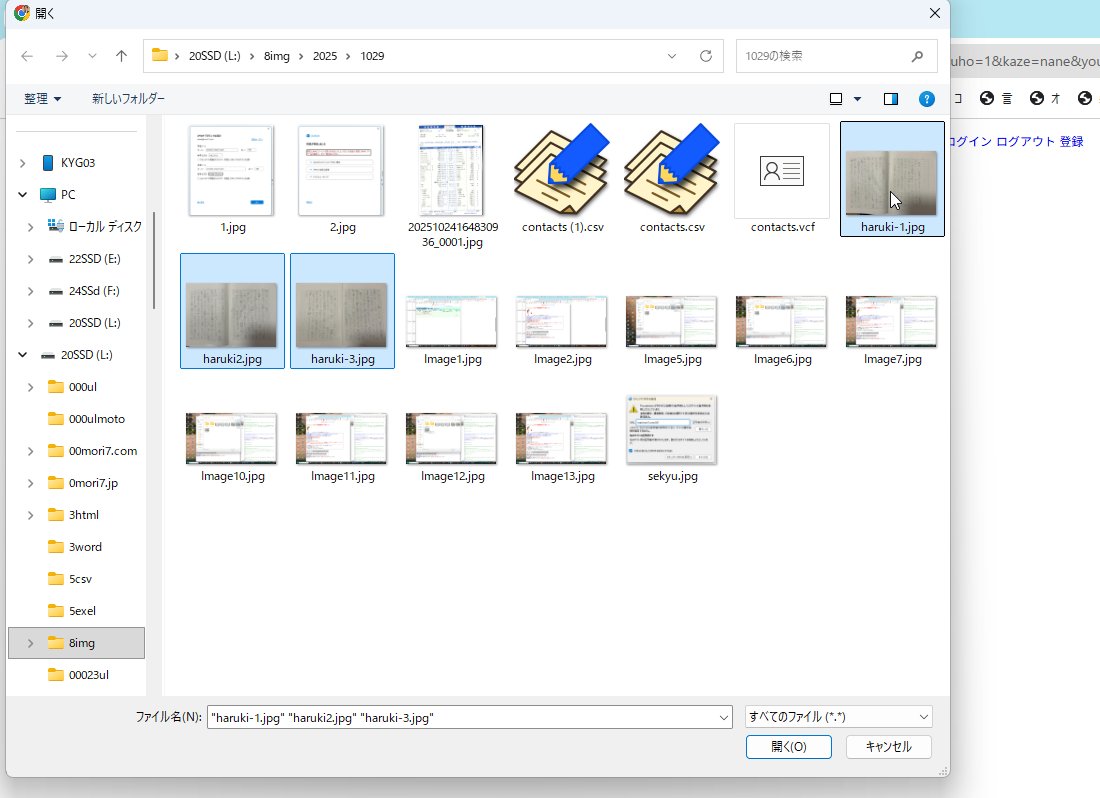

3.続けて、シフトキーを押しながら1枚目をクリックすると、3枚のファイルがすべて選択されます。

4.3枚が選択された状態で、「開く」をクリックします。

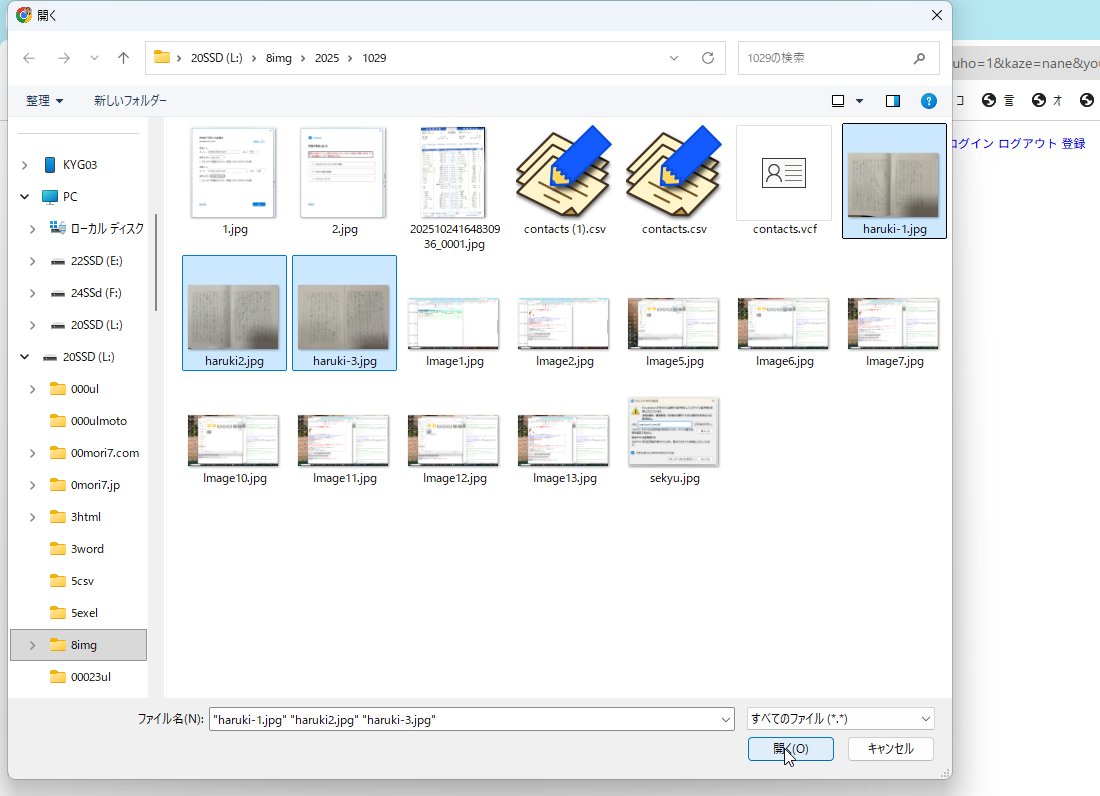

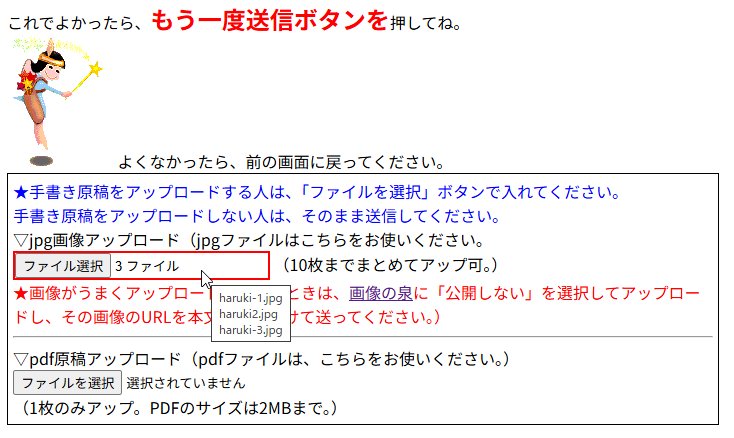

5.すると、送信画面で「3枚」のファイルが選択されたことがわかるので、これで送信します。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78)

△キンモクセイ

子供たちの学力を伸ばす基本は、日本語力を育てることです。

ところで、今、日本語検定というようなものが出ていますが、この検定試験の中身は言葉の知識です。

言葉の知識を身につけるというのは、それなりに意味あるものです。

しかし、知識というものは死んだ知識で、生きている言葉は使われる言葉です。

本当の日本語力で大事なのは、生きた言葉の力を発達させることです。

例えば、ことわざ辞典というような本があります。

この本でいろいろなことわざを知るのはいいことです。

しかし、その知識が生きたことわざになるかというと、そういうことはありません。

生きたことわざは、お母さんやおじいちゃんやおばあちゃんが、日常会話の中で、繰り返し口に出すような言葉です。

それを聞いて、子供は生きたことわざを頭の中に残していくのです。

私(森川林)の場合は、母がよく言っていた「天知る地知る人が知る」という言葉が自然に頭に残っています。

知識としての日本語検定では、その人の知識がわかるだけで、その人がどのような日本語力を身につけているかはわかりません。

日本語力は、言葉の知識ではなく、どんな本を読んできたか、どんな作文が書けるかということで問われるべきなのです。

日本語力を評価し、日本語力を育てるために大事なことは、日本語作文検定に取り組むことです。

高学年からは感想文の課題になるので、読解力と作文力が育ちます。

日本語作文検定は、単に作文感想文を評価した結果を出すだけではなく、その評価結果をもとにして、次はもっといい作文感想文を書こうという意欲を持たせます。

そのため、評価のアルゴリズムをオープンにしています。

子供たちが作文の学習に意欲的に取り組めない理由のひとつは、作文の評価がブラックボックスになっているからです。

作文コンクールのようなものも同じです。

ある作文がなぜ1位になり、他の作文がなぜ2位になったのかという説明はありません。

だから、嬉しいのは1位になった人だけで、ほかの人はただその結果を受け入れるだけなのです。

教育は、すべての子が自分なりの目標を持って取り組めるものであることが必要です。

その教育の基本をなるものが、オープンな評価です。

日本語作文検定は、オープンな評価によって、得意な子も、苦手な子も、作文の学習に意欲的に取り組める機会を提供しているのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。日本語作文検定(4)

△ミズヒキグサ

●紙ベースの勉強が基本。デジタルの知識は頭の表面にしか残らない

デジタル教科書は、ビジュアルでわかりやすいという長所がありますが、そこで得た知識は頭に残りません。

身につく知識は、紙ベースで得たものです。

なぜかというと、人間が何かを身につけるときは、その情報とともに手触りも身につけるからです。

言葉の森で使っている国数英の問題集は、デジタル化はいつでもできますが、そういうことはせずに紙の問題集としています。

●学力の基本は日本語力。日本語力の本質は読書と作文(低学年は暗唱)

今、学校や学習塾で行なわれている勉強の多くは知識の勉強です。

知識で評価がつけられるために、子供たちは知識の詰め込みの勉強をせざるを得ません。

しかし、本当にあとに残る学力は知識ではなく考える力です。

その考える力の基本は、日本語力です。

日本語力を育てる勉強は、作文と読書と暗唱です。

●読書は、読みやすい絵本や学習まんが的なものに流されずに字の多い本を

子供たちが学校や図書館で借りてくる本を見ていると、軽いものが多すぎる気がします。

本を読んでいるからいいと思わずに、本の内容を見る必要があります。

読む力のある子供たちは、字の多い本をしっかり読んでいます。

絵本や学習まんがや図鑑のような本に長されずに字の多い本をしっかり読むようにしていきましょう。

小学校高学年からは、物語文の本に流されずに、説明文意見文の本を読む力をつけていきましょう。

●作文をきっかけにした親子の対話が子供の語彙力と感想を書く力を伸ばす

小学校34年生の作文の課題に、「似た話を聞く」というものがあります。

これをきっかけにして、お父さんやお母さんが体験談を話してあげてください。

高学年になると、作文の課題は、「人生とは」とか「友情とは」とかいう抽象的なものになります。

ここで親子が楽しく対話をすると、子供の思考力、語彙力が著しく伸びます。

こういう勉強は、ほかでは得られないものです。

●高校での文系、理系の選択は理系。受験に関係のない科目もしっかり学ぶ

日本では、高校2年生になると文系理系の選択をするところが多いです。

基本は理系を選ぶことです。

高校での勉強は、大学入試のためにやるのではなく、自分自身の成長ためにやるものです。

数学は、これからの社会では、どこでも必要になります。

文系の科目は独学でできますが、理系の科目は授業として強制されなければなかなかできません。

文系の学部や職業を選ぶ人でも、理系の勉強をしておくことが大事です。

●受験勉強の基本は塾やに行くことではなく、過去問を解いて傾向を考えること

塾や予備校のサービスが豊富なので、勉強というと人に教わるものと考えがちですが、本当の勉強は自分でするものです。

その勉強の基本は、志望校の過去問を解いてみて、その傾向と自分の弱点を分析し、自分で勉強の方針を立てることです。

小学校時代は、塾で教えられる勉強の方がそれなりに能率がいいです。

しかし、高校生になったら、自分で計画と立てて行う勉強はいちばん能率のいい勉強になります、。

●高校生は今ある職業で未来を考えるのではなく、まず自分の学力をつけること

子供たちは、将来の職業を考えるときに、今の世の中を基準にして考えがちです。

しかし、今ある職業の多くは、将来はなくなります。具体的には書きませんが(笑)。

だから、具体的な職業を考えるのではなく、自分を成長させることを第一に考えることです。

そして、自分が今好きなことは、今の世の中では仕事に結びつかないとしても、その好きなことをずっと続けていくことです。

●数学と英語は本気でやれば1ヶ月で成績が上がる。国語は半年、作文はそれ以上

成績を上げるのは、時間がかかると思われがちですが、数学と英語は、本気で夏休みの1ヶ月でも勉強すれば驚くほど成績が上がります。

国語は、本気でやっても半年かかります。

作文は、もっとかかります。

しかし、今ある勉強の差は、今だけのものです、

大事なことは、本気でやるかどうかだけです。

●低学年の勉強の基本はしつけ、そして明るい褒め言葉

低学年の勉強では、知識的なことよりも、まず家庭学習の習慣をつけるようなしつけ的なことを優先することです。

たくさんの勉強をする必要はないので、決まった時間に決まったことをするとか、授業には欠席をしないとか、遅刻しそうなときは連絡を入れるとか、そういう基本的なことを身につけさせることが大事です。

そして、いつも明るい褒め言葉で、子供を励ましていくことです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。懇談会・個人面談(0)

△ムラサキシキブ

https://youtu.be/LA1vW8FYKiw

ゆとり教育が失敗したのは、生徒のレベルが低かったからです。

フィンランド教育が失敗したのも、生徒のレベルが低かったからです。

麹町中のテストなし宿題なしの教育が失敗したのも、生徒のレベルが低かったからです。

江戸時代の寺子屋教育が、子供たちがのびのびと遊びながら学ぶ中でなぜ成功したのかというと、そこに、確実に学力をつける基礎があったからです。

それは、低学年では暗唱、高学年では読書です。

つまり、日本語を高度に身につけるカリキュラムの中で、頭の中身をよくしていったからです。

現今の教育は、頭の中身をよくすることをせずに、頭の外側にある知識や解法のパターンを評価することで、子供たちを勉強という泥沼に追い込んでいます。

この泥沼から抜け出す方法はただひとつ、作文、読書、暗唱を教育の基礎に置くことです。

日本語作文検定は、その最初の試みです。

https://www.mori7.com/sk/

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

今はやりの探究学習も、生徒のレベルが高いところではうまく行くが、そうでないところでは、参考書を書き写したような発表ばかりになる。

発表以前に大事なことは、基礎学力をつけることで、その基礎学力とは日本語力だ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。日本語作文検定(4) 教育論文化論(255)

明治大学法学部 S.M.さん

<担当講師より>

合格おめでとうございます! 毎回の授業で、雑談からもさまざまなことをスポンジのように吸収し、毎回の作文に活かしてくれていました。更なる飛躍が楽しみです!!

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。合格情報(27)

●家庭学習の習慣を

小学生のうちから家庭学習の習慣をつけておくと、中学生や高校生になってからも、自分で計画を立てて勉強できるようになります。

家庭学習の習慣がついていないと、宿題があるときに勉強するとか、塾に行って勉強するとかいう他人任せの勉強スタイルになります。

小学生時代に、他人任せの学習生活を送っていると、中学生高校生になっても自分で計画を立てて勉強することができなくなります。

家庭学習は、中身よりも形が大事です。

何をやるかが決まっていて、それを毎日時間を決めてやるようにしていくことが大事です。

第一は読書、第二は算数で、読書はあらゆる勉強の基礎になります。

算数は、少なくとも苦手にならないようにすることが大事です。

低学年の生徒は、暗唱も家庭学習としてできるといいです。

暗唱ができるかどうかは、家庭学習ができているかどうかのひとつの目安になります。

●授業には遅刻しないように入る

ほとんどの生徒は、授業の少し前にクラスに入っていますが、中に、毎週のように少しだけ遅れてくる生徒がいます。

日本の社会では、遅刻しないことは、社会的な信用の最も重要な条件になります。

遅刻せずに毎週時刻どおりにクラスに入る生徒は、家庭学習の習慣ができています。

遅刻しないことは、勉強することよりも大事だということを家庭で教えていくといいと思います。

ホンダの元副社長の藤沢武夫さんは、社員が集まる会合に参加するとき、たまたま交通機関の事故か何かで会場への到着が遅れそうになったそうです。

そのとき、藤沢さんは、もうすでにいい年になっているはずなのに全力で走って会場に向かったそうです。

こういうところに、その人の人柄が表れると思います。

●デジタル機器による学習で学力が低下という記事

言葉の森は、作文の課題フォルダも、教科学習の問題集も、アナログにしています。

デジタルは、知識や情報を検索するときには便利ですが、人間が頭に入れる学習の手段はアナログであることが必要です。

人間がものごとを理解し、その理解を自分のものにするときは、その媒体の手触りも一緒に頭に入るからです。

大事なものはデジタルではなくアナログで考えておいてください。

●読書は、借りて読むのが便利だが、いい本は買っておくこと

図書館で本を借りて読んでみて、いい本だと思ったら、同じ本を買っておくことです。

そうすれば、日をおいて繰り返し読む機会ができるからです。

これも、デジタルとアナログの関係と同じように、いい本はアナログとして置いておくことが大事だからです。

いい本は、子供にとって宝物のようなものになります。

●探究学習で基礎学力が低下する面

フィンランドの自由な教育は、一時話題になりました。

当時、フィンランドはヨーロッパで最も学力の高い国でした。

しかし、宿題やテストをやめて、自由な学習を進めたところ、みるみるうちに学力が低下しました。

東京でも、宿題やテストをやめた学校が、最初は新しい教育として評価されましたが、すぐに学力が低下し学校も荒れるようになったそうです。

探究学習は、面白い勉強ですが、探究学習が中心になりすぎると、やはり肝心の学力が低下します。

それは、なぜかというと、苦しい勉強というものがそれなりに人間の向上心を育むからです。

ただ、今は受験勉強で不必要に苦しい勉強をしている面もあるので、両者のバランスを取ることが大切です。

●算数数学の勉強は、理詰めに考える力を育てる

算数数学の勉強をすると、「物事は理詰めに考えれば必ず答えが出る」ということを実感として感じるようになります。

ところが、日常生活ではそのように理詰めに考える場面はなかなかありません。

そのため、ともすれば、理屈ではなく直感や根性や運で考えてしまう面が出てきます。

不必要に難しい算数数学をする必要はありませんが、算数数学の勉強にはある程度の時間を取って取り組むことが大切です。

●英語の基礎は日本語

英語の勉強は、現在ではまだ重要です。

大学入試の総合選抜なども、小論文と面接だけでは確実な学力がわからないので、英語の点数を参考にすることが多いです。

英語の点数は、その生徒が真面目に勉強していたかどうかがわかるいちばんの目安になるからです。

しかし、今はイヤホンとマイクとスピーカーをセットにした携帯型の、ChatGPTのAIを利用した外国語コミュニティ端末が次々と出されています。

英語の勉強の基本は、日本語力だと考え、英語の勉強のためにも、日本語の難しい本の読書に力を入れていくことが大事です。

●小学5、6年生の作文の勉強は、親子の対話が進む貴重な機会

作文の課題は、小学5年生から、入試問題と同じような抽象的な課題の感想文になります。

この感想文の勉強を、家庭での親子の対話の機会として生かしていってください。

そのためには、お父さんやお母さんが、事前に課題フォルダの課題の文章を見ておくといいです。

そして、できれば土日の家族の団欒(だんらん)の時間などに、課題についての対話をする時間を取るといいと思います。

子供は、中学生になると、なかなか親子で話さなくなります。

小学5、6年生の貴重な時期を十分に生かしていってください。

●基礎学力、総合学力、全科学力クラスは、未来のスタイルの勉強

これまでの勉強の仕方は、国語は国語の教室で、算数数学は算数数学の教室で、英語は英語の教室でというかたちが普通でした。

しかし、週に何日もどこかに通って勉強するというのは、能率のよいやり方ではありません。

家庭学習の習慣があれば、週に1回まとめて学習チェックをし、質問の時間が取れればそれで十分です。

特に、AIが利用できる時代には、勉強のほとんどは家庭でのAI学習でカバーできます。

そうすれば、毎日余裕のある生活が送れます。

こういう勉強スタイルが広がることを考え、今後、デジタル評価とAI評価を組み合わせた教育を行っていく予定です。

●森リンのAI講評が直りました、オシロンのテキスト化も直りました

8月中旬から森リンのAI講評が止まっていましたが、先日(9/18に)直りました。

オシロンも同じくテキスト化が止まっていましたが、昨日(9/21に)直りました。

今後、森リンを活用した日本語作文検定を広げていく予定です。

また、今後、AIを利用した推薦図書検定を開発する予定です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。懇談会・個人面談(0)

OCRのオシロンは、8月の途中ごろから使えなくなっていました。

これは、GoogleとChatGPTのAPIがそれぞれ使えなくなるという事情があったためです。

本日、APIの動作が正しく動くように直しました。

しかし、まだ日本語の縦書き原稿のテキスト化は、文字の読みやすさにも関係するので、完璧とは言えません。

いちばんの問題は、複数枚の画像で手書き作文を送る場合、文の最後が途中で切れて、次のページに続くような場合です。

これをひとつながりの文として認識できるようにいろいろやってみましたが、まだうまくできません。

ですから、手書き作文をアップロードする人は、原稿用紙の最後の文は、句点で終わるようにして、あとは空欄にしてもいいとしてください。

したがって、原稿用紙の最初の文は、文の途中からではなく文の冒頭から始まるようにするといいということです。

しかし、OCRの性能も、AIの性能も、日々進化しているので、いずれこの問題は解決するようになると思います。

ということで、本日、OCRのオシロンはやっと直りましたが、元に戻しただけということでご了解ください。

https://www.mori7.com/osiron/

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。OCRの「オシロン」(0)

英検、漢検を悪く言うわけではありません。

この検定試験によって、多くの子供たちが英語を学び漢字を学びました。

しかし、AIの時代には、英語の力のかなりの部分はAIによってカバーされます。

また、今後、中国の発展とともに中国語が必要になったときに、新たに中国語検定に取り組みたいと思う人はいないはずです。

AIで補える学力は、人間に本当に必要な学力ではないのです。

漢検も同じです。

ただ、ここで区別する必要があるのは、漢字の書き取り力と読み取り力とは性格が違うということです。

漢字の書き取りは、すでにスマホやパソコンがカバーするようになっています。

書き方を忘れた漢字を辞書で調べて、改めて覚え直すという人はもういません。

必要なのは、漢字の書き取り力ではなく漢字の読み取り力です。

しかし、読み取り力はと、知識として「玉蜀黍」や「蒲公英」が読めるということではありません。

それは単なる漢字クイズです。

必要なのは、「黄昏」とか「微風」とか「佇む」とかという漢字を見て、「ああ、いいなあ」とか「うんわかる」などと実感を伴ってわかる感性です。

だから、それは漢字力というよりも日本語の母語の力なのです。

これと似たものが数学力です。

数学力の本質は、「物事は理詰めに考えれば理解できるはずだ」という世界観を身につけることです。

私たちの日常生活では、理詰めに考えることが必要な場面はあまりありません。

ほとんどは、習慣で処理したり、勘で処理したり、思いつきで処理したりして何とかなります。

数学を学ぶ意義は、理詰めに考えることの意義と効果を実感として身につけることです。

しかし、今の数学の多くは、試験で差をつけるための数学になっています。

数学力として必要なことを学ぶのは小学校低中学年までで、高学年になり中学生になり高校生になると、数学力の本質とは関係のない差をつけるための難問に取り組むようになるのです。

よく学校時代に成績の悪かった子が、社会に出て活躍していることがあります。

その子にとって、学校時代の勉強は、社会で活躍するためにほとんど必要なかったということです。

学校教育は、差をつけるための教育ではなく、人間が生きていくのに必要な学力をつけるための教育になるべきです。

そうすれば、学校での勉強はもっと短時間で終わり、しかも楽しいものになるはずです。

では、本当に必要な学力とは何かというと、それは日本語力と先ほどの数学力です。

また、学力とは少し違いますが、共感力と実践力も重要です。

日本語力で大事なものは、書く力、読む力、話す力などですが、現在最も学習の不足しているものは書く力つまり作文力です。

その作文力を、子供たちの日常的な学習として取り組めるようにしたのが、日本語作文検定® です。

日本語作文検定は、小学生から高校生まで一貫した学習として取り組めるようになっています。

これから、英検、漢検に続く第三の検定試験が日本語作文検定になります。

そして、作文検定は、AI時代にも通用する真の検定試験とも言えるものなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。日本語作文検定(4)