点数ではなく中身を見よう。

点数を見るからどうしていいかわからなくなり、他人に任せるようになり、

長期的なことも短期的なこともまとめてやらせるようになるのです。

数値化された情報は、しばしば現実の本当の姿を覆い隠します。

しかし、数字がなければ大きな流れを見ることはできません。

数字を生かしながら数字に流されない自分なりの見方が必要です。

子供がテストを持って帰ったら、点数を見るのではなく、その中身を見るようにしましょう。

そして、時には、その問題を親も同じようにやってみて答えを出してみるのです。

すると、自ずから何をすべきかということがわかってきます。

先日、facebookグループ「帰国子女の原」で、海外に暮らす方の投稿に参考になるものがありました。

http://www.facebook.com/groups/189776334405898/

その人は、日本語補習校が近くにないので、家庭で子供たちの日本語学習を工夫したそうです。

その方法は、現地の子供たちと一緒に日本語で遊ぶ企画、日本の漫画や、日本語のアニメやドラマを楽しむ工夫など、生活の中で自然に日本語に触れる機会を増やすことでした。

私はその記事を見て、日本語補習校が近くになく宿題やテストのようなものがないことが、かえってよかったのではないかと思ったのです。(あればまたそれを生かす工夫もできたかもしれませんが)

子供の教育の中心となる場は家庭で、その担い手は親、特にお母さんです。

点数のような外から与えられた評価は、たまに大局を見るときに利用すればいいのです。

基本は、親が自分の目で見る子供の姿だと思います。

今日は、10月14日。

何の日かと思って調べてみたら、大政奉還のあった日でした。

私たちの祖先、と言ってもほんの数世代前の祖先は、国難を自分たちの工夫で切り抜けてきました。

これから日本と世界が遭遇するさまざまな問題も、すべて他人や他国に頼らずに自分たちで切り開いていきましょう。

それでは、今日も静かな秋のいい一日をお過ごしください。

(中根)

(写真は、数前の秋訪れた岐阜県苗木城址の石垣)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 家庭学習(92)

学力には、記憶力と理解力と創造力とがあります。

記憶力とは、外にある情報を自分の中に取り込む力です。

理解力とは、内部化された知識を抽象的な概念で統合する力です。

創造力とは、その知識や概念を組み合わせて新しい概念を作り出す力です。

記憶力が横に広がるお皿のような平面の広さだとすると、理解力はその上に積み重なるトンガリコーンの高さです。(あまりいいたとえじゃないか)

... すると、創造力は、お皿の下に生えてくるトンガリコーンの深さです。(更に変なたとえになった)

人間には、ある知識を知るだけでは飽き足らず、知識と知識の間にある関係を知りたいという気持ちがあります。

だから、子供はすぐ、「どうして」と聞くのです。

この「どうして」が、子供が新しい概念を獲得するチャンスです。

家族の対話の中で、子供が、「どうして」と聞いたら、お父さんやお母さんがそれを一緒に考えてあげるのです。

たとえ答えの出ないことであっても、考えること自体が考える力を育てます。

間違っても、「そんなこと考えている暇があったら、宿題でもやりなさい」などと言わないこと(笑)。

考える子供を育てるためには、親も一緒に考えることが好きになる必要があるのです。

ところで、今の勉強には、この理解の仕方そのものを記憶させることで成績を上げるという方法もあります。

この方法は受験勉強には役立ちますが、本当の考える力をつけることには役立ちません。

なぜかというと、理解の仕方を記憶させるためには、その問題がパターン化されている必要があるからです。

社会で遭遇する問題の多くは、過去問のない新しい問題ですから、解法を記憶するという発想では対応できないのです。

参考記事「創造性を育てる作文 2」

https://www.mori7.com/index.php?e=1543

今日も、きれいな青空です。

自然の中に出かけると、いろいろな「どうして」が見つかります。

図鑑を持っていくのもいいのですが、いちばんいいのは自分の頭を持っていくことです。(最初からついているけど)

今日も楽しい一日をお過ごしください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165) 教育論文化論(255)

国語の勉強というと、すぐに国語の問題集をやるようなことを考える人が多いと思いますが、実はそれがいちばん成果の出にくい勉強法です。

その理由は、問題を読んで解くような勉強は時間がかかるからです。その時間を実際に文章を読む練習にあてた方がずっと絶対量の多い勉強ができます。

同じように、勉強というと、すぐに形に残るもの、難しそうにやるものを考えてしまう人が多いのですが、形の残る勉強や難しそうな勉強は、どうしても量が不足します。

算数や英語のような勉強は、勉強以外の時間にやることはまずないので、そういう短い時間の勉強でも効果が出ますが、国語は国語の勉強をしている以外の時間も含めて、生活すべてが国語なのです。

だから、いちばんいい勉強の仕方は、生活そのものをより国語的にすることです。そうすると、問題を解く勉強よりも、問題文を読む勉強の方が楽にできるので国語的です。

文章を読むのがまだ苦手な子の場合は、無理に読ませる勉強をするよりも、読み聞かせをしてあげる方が楽にできるので国語的です。

海外で自分の子供に日本語を学習をさせている人の例で、日本語の漫画やアニメやドラマを見せたという学習法が紹介されていました。机に向かって真面目に国語の勉強的なことをするよりも、こういう漫画やアニメやドラマを楽しむ方が、ずっと生活の中に溶け込んだ国語力になるのです。

ほかにも、生活の中で国語の力をつける例として、普段の家族の会話を少し長い文で話すようにする、勉強よりも読書の時間を優先させる、ときどき少し難しいテーマで家族でお喋りをする、漢字の書き取りのような書く勉強よりもルビつきの本を読むような読む勉強を中心にする、国語教室のようなところに行くよりも家庭生活を充実させる、などが考えられます。

国語の勉強は、勉強的な形で難しいことを短時間するよりも、生活の中で楽にできることをふんだんにやっておくことが大事です。その基礎の上に、少しずつ難しい文章を読む練習に切り換えていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155)

駅前に延々と並ぶタクシー、需要のないところに集まる供給。

これが今の日本の沈滞を表す現象です。

だから、みんなが豊かになるためには、一人ひとりが需要を作ることです。

しかし、それは、残業をして終電に間に合わない生活をすることではありません。

喜びに基づいた需要を作ることです。

その需要のひとつが起業です。

というのも、多くの人の喜びは今、いいものを買いたいというところから、いいものを作りたい又は売りたいということになっているからです。

もう、クーラーも、カラーテレビも、自動車も、心をときめかせるものではなく、真に心をときめかせるものは、自分が始める新しい仕事になっているのです。

その仕事を、今の企業社会の中で、大量の宣伝費を使って無理矢理に力技で社会に割り込ませるのではなく、親しい知人のつながりの中で、互いに長所や弱点を補い合いながら静かに優しく広めていくのが、これからの資本主義を超えた社会の仕事の姿です。

人間は、人間らしい仕事をするために生きています。

そして、そういう社会が日本の中で育っていくことが、これからの世界の真の平和と発展につながるのです。

言葉の森が今考えているのは、その新しい仕事を、作文を中心とした教育として進めていく森林プロジェクトという寺子屋運動です。

その寺子屋は、初めは子供の勉強から始まって、やがて大人どうしの能力開発につながっていくでしょう。

日本人が好きなのは、レジャーよりも、自分の向上のようなもの、つまり道の文化だからです。

森林プロジェクトのfacebookグループ

http://www.facebook.com/groups/shinpro/

(作文や子供の教育や起業や面白い人生に関心のある方、どうぞ)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。政治経済社会(63) 森林プロジェクト(50) facebookの記事(165)

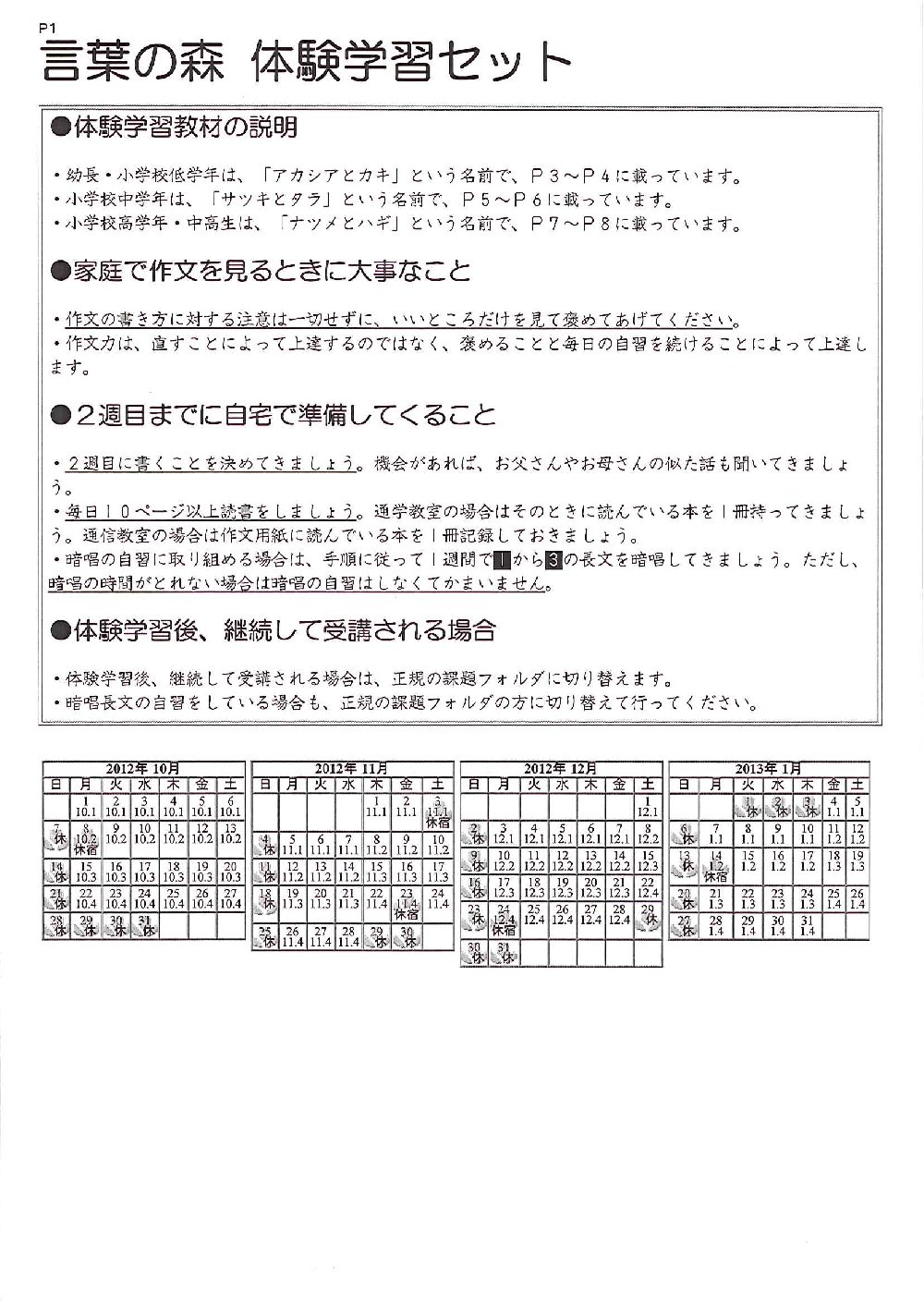

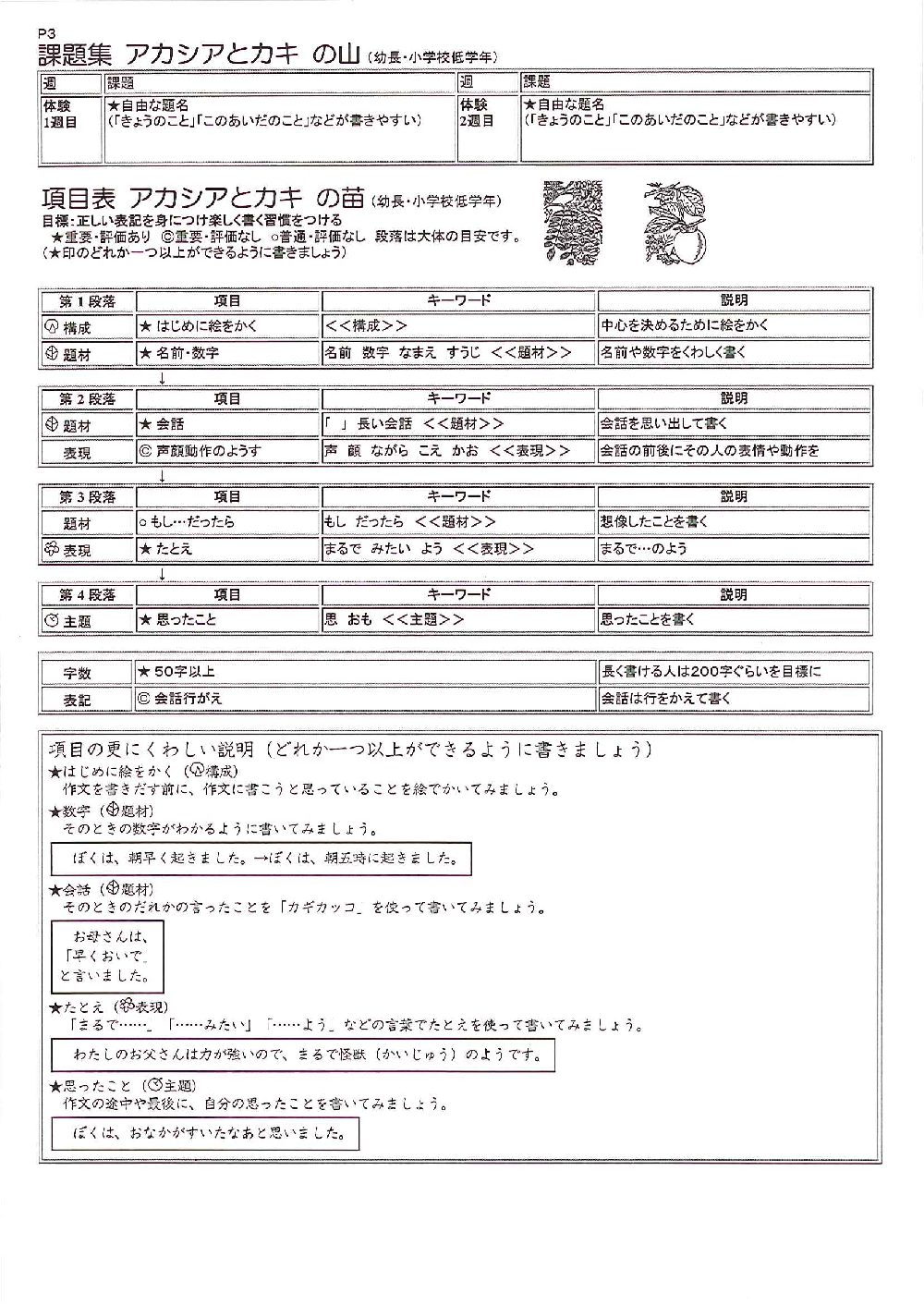

言葉の森の作文の体験学習セットができました。

これまでは、その学年で使う通常の教材を、そのまま体験学習でも使っていたために、かなり難しいことまで最初から説明しなければなりませんでした。

今回新たに作成した体験学習セットは、基本的には通常の教材を同じですが、複雑な部分を少なくしてあるため、取りかかりやすくなっています。

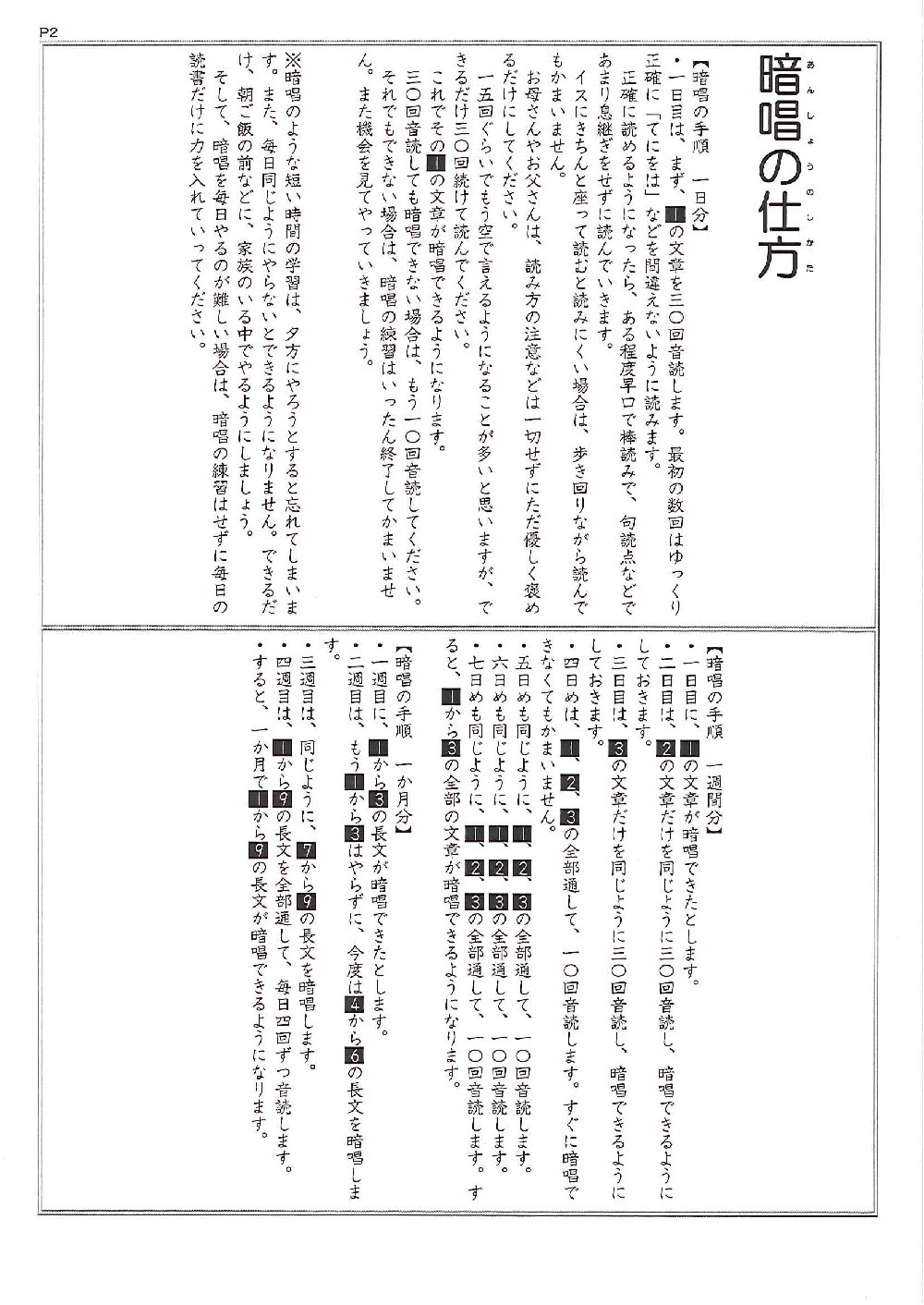

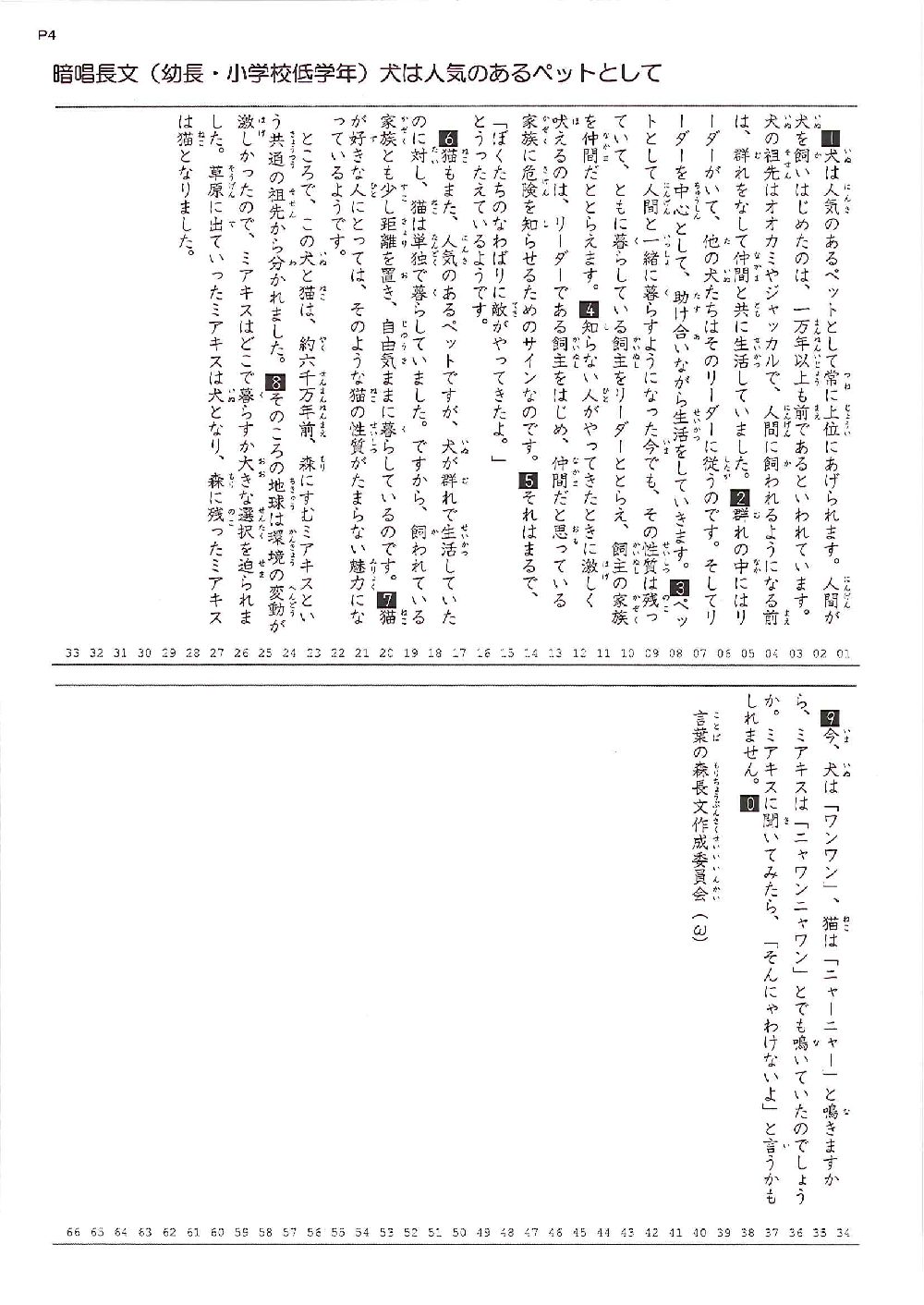

長文暗唱の自習は、説明がかなり複雑になりますが、これは体験学習セットの中に残すことにしました。その理由は、この長文暗唱が、家庭学習の進め方の基準となるからです。

長文暗唱は、毎朝10分自習の時間を確保できれば、誰でもできるようになります。この暗唱の自習が抵抗なくできる場合は、課題の長文の音読や対話や読書も同じ流れで進めることができます。

しかし、毎朝10分の自習時間を確保できない場合は、無理に暗唱に取り組む必要はありません。この場合は、授業の前に事前に課題の長文を読んでおくことと、毎日の読書をすることが自習の中心になります。

家庭学習というのは、無理な目標を決めてできたりできなかったりするよりも、楽にできる目標で毎日コンスタントに続ける方が効果があります。

その自習の進め方の基準を家庭で決められるように、長文暗唱の自習を体験学習でも行うようにしたのです。

言葉の森の作文指導が、他の通信講座などの作文指導と大きく違うところは、事前の指導に力を入れていることです。

他の通信講座などの作文指導では、子供たちが作文を書いたあとに赤ペンで添削をする教え方が主流です。しかし、書いたあとにいくら赤ペンでていねいに添削しても、それで作文力がつくわけではありません。書く前に、どう書いたらいいかを説明するからこそ、その目標に向かって実力を伸ばすことができるのです。

しかし、作文の場合は、努力したからといってすぐに実力がつくわけでないというところに大きな問題があります。他の教科の勉強は、知識が理解できればそれが実力になりますが、作文の場合は知識を理解しただけでは実力はつきません。作文力の背後には、語彙力、読解力、思考力、表現力の総合的な実力の蓄積があるのです。

その作文力の背後にある力をつける学習が読む学習です。しかし、文章を読む学習というのは、問題を解く形の学習に比べると形が残らず指導も評価もしにくいので、学校でも塾でも家庭でもあまり行われていません。国語の成績が上げにくいというのは、読む学習よりも問題集を解くような学習が中心になっているためです。

ところが、暗唱というのは読む学習でありながら、読んだことが形として残ります。そのため、真面目に取り組む子ほど、ただの音読よりも暗唱の方に学習のしがいを感じるのです。

この音読、暗唱、素読などの学習を、幼児や低学年の能力開発として行っているところもあります。低学年のころは、文章を暗唱する能力が高まる時期なので、枕草子や平家物語などの文章もすらすらと暗唱できるようになります。

しかし、暗唱は、暗唱ができるようになること自体に意味があるのではなく、暗唱する長文の語彙と構成を生かして、作文力の土台を作っていくというところに意味があります。

作文の学習というものは、教える手順が正しくないと、なかなか続けることができません。作文を添削するだけならしばらくは誰でも教えることができますが、長期間にわたって作文の勉強を見ていくことができる教室や通信講座というのはほとんどありません。

だから、読む学習と書く学習を結びつけて、幼児・小1から高3・社会人まで継続して作文力を向上させていけるような学習法が必要になるのです。

【言葉の森の作文体験学習セット】

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。暗唱(121) 作文教育(134) 他の教室との違い(22)

●いま起きている教育からの疎外

●いま起きている教育からの疎外

子育てで大事なことはいくつもあります。勉強も遊びも躾(しつけ)もバランスよくやっていかなければなりません。だから、どれがいちばん大事かということはありません。しかし、どこにいちばん時間がかかるかということは言えます。

子育てでいちばん時間がかかるのは学力をつけることです。だから、家庭の役割は、子供に勉強させることにあります。

特に、小中学校の義務教育においては、家庭学習の役割は重要です。しかし、多くの家庭で、いま、家庭が子供の教育から疎外されるような現象が起こっています。

例えば、子供が学校から持って帰ってきたテストの点数が悪いとき、そのテストの中身を見て家庭でできる対策を考えるのではなく、点数だけを見て、その点数を上げてくれる塾や家庭教師を探すという発想をしてしまう家庭がかなり多いのです。

この最初の出発点が大事です。というのは、いったんどこかの塾に子供の勉強を任せると、今度はその塾から持って帰るテストの点数が、これまでの学校のテストの点数に取って代わるだけになることも多いからです。

家庭では、テストの点数を見て、「よくできたね」と褒めたり、「もっとがんばりなさい」と励ましたりすることはありますが、何ができて、どれをこれからがんばればいいかという肝心の教育の中身まで話が進みません。教育の中身を塾に任せているために、家庭が教育から疎外されてしまうのです。

●勉強の中心は理解を定着させること

勉強の中身のいちばん重要な部分は、自分で読み、自分で解き、自分なりに納得した上で反復し定着させるという時間のかかる部分です。学校や塾で授業を聞くとか、与えられた教材で問題を解くとかいう部分は、勉強の表面的な部分なのです。

学校や塾でやった問題できなかったところがあれば、それを自分なりに理解し定着させるという作業が必要になります。しかし、学校や塾では、できなかった問題を理解できるように説明することはできますが、その理解を定着させることまではなかなかできません。理解をくりかえし定着させることができるのは家庭しかないのです。

ところが、塾から家庭に、家庭学習として何をどれだけやったらいいかという指示は普通はないので、家庭では子供に何をさせたらいいのかがわかりません。これが何度も言うように、教育からの疎外です。

家庭でせいぜいできるのは、全員一律に与えられた宿題をやることです。しかし、本当はその子のできなかったところだけを定着させることが大事なのに、できることもできないこともすべて最初からやるという宿題が多いために、時間ばかりかかって成績が上がらないという状態になりがちなのです。

●教育の中身のブラックボックス化

この無駄で効率の悪い勉強に耐えた子は、それなりに成績が上がりますが、その分、読書をしたり、遊んだり、自分の好きなことに熱中したりする時間がなくなります。勉強以外の生活が乏しい子は、学年が上がるにつれて勉強に対する意欲が低下する傾向があります。

これも、すべて小学校低中学年の時期に、勉強を塾などの外部の機関に任せてしまったことから来ています。いったん他人に任せてしまうと、その中身はブラックボックスになり、テストの点数という結果しか見えなくなります。低中学年ではブラックボックスがまだ小さいので、中身を見ようと思えば見られますが、高学年、中学生になると、家庭では、学校や塾で何をどう勉強しているのかがだんだんわからなくなります。

実は、中学生までの勉強の中身は、大して複雑なものではなく、大人なら少し本気になって取り組めば誰でもわかるものばかりです。しかし、いったん外部の機関に任せてしまうと、その中身に関与することができなくなるのです。

●学校や塾と家庭との正しい関係

今の学校は、異なる家庭環境の生徒を一斉に教える形で運営されています。昔の日本は、家庭環境に共通性があったので、こういう一斉指導が可能でしたが、今は家庭環境の差が大きくなり、一斉指導の焦点からはずれる子が増えています。すると、先生は生徒に理解できるように説明することが中心になり、勉強で最も肝心な定着の部分がおろそかになります。そして、定着が不十分なまま学年が上がると、今度は理解も十分にできないようになってきます。この定着と理解の不足が、テストの点数の結果となって現れます。

しかし、そこで塾や家庭教師に任せるようになると、塾や家庭教師は毎日見るわけではなく、週に何回かという形がほとんどですから、結局そこでも理解と定着の不十分なところは残るのです。

では、どうしたらいいのでしょうか。

第一は、学校や塾がそれぞれの生徒に応じた家庭学習のメニューを作ることです。

第二は、その家庭学習の中身を、問題を次々に解かせるプリント学習のようなものにせず、理解と定着を目指した読む学習(又は繰り返す学習)にすることです。

第三は、家庭が、勉強の定着は学校や塾で行うものではなく、家庭で行うものだと自覚することです。

●続けやすいが力のつかないプリントを解く学習

言葉の森の作文の勉強は、他の教室の勉強とはかなり違うと思います。それは、家庭の学習とセットで行うようにしているからです。

他の教室で勉強を行う場合は、次のような形が多いと思います。

まず、いろいろなプリントが送られてきます。子供はそのプリントを解けばいいので、簡単に勉強ができ、親も手間がかかりません。

しかし、このプリント学習は(算数の場合は勉強の中身が問題を解くことなので意味がありますが)、国語の場合は、できることもできないことも同じように解くだけなのでほとんど意味がありません。

そして、プリントだけの学習は、子供が楽にできる問題でないと長続きしないので、結局できることを何度も同じように繰り返すという意味のない勉強になってしまうのです。これは、勉強ではなく、勉強らしい外見の手作業です。

しかし、このプリント学習のような勉強に効果がなかったとわかるのは、かなりたってからです。それまで無駄な回り道をすることになります。

●続けにくいが力のつくテキストを読む学習

これに対して、言葉の森の家庭学習は次のようなものになります。これは、理想の形なので、ここまでできていない家庭も多いと思いますが。

まず、毎日朝ご飯の前に、課題の長文を1編音読します。そして、暗唱長文の一部を暗唱します。時間としては15分ほどです。

夕方は、必ず読書の時間を確保します。

そして、週に1回、次の週に書く作文、又は感想文、又は読んだ長文の説明を、子供が親に説明します。

お父さん、お母さんは、その説明を聞き、似た話を話してあげることによって子供の理解を深め、題材を広げます。

子供は、この家庭での対話をもとに、次の週に作文に書くことを簡単な構成図としてメモしておきます。

プリントのような形に残るものがないので、最初のうちは親が毎日子供に声かけをしてやらせる必要があります。しかし、形のないものでも決めたことは毎日やるという習慣が子供の生活に定着すると、ほかの勉強も躾もほとんどがうまく行くようになります。というのは、生活の中で大事なことの多くは、プリントのように形には残らないものだからです。

言葉の森の家庭学習の難しいところは、親も頭をしぼって考えなければならないことです。それは、子供に、作文の課題や感想文の長文に関する似た話をしてあげるときに必要になります。しかし、この親子の対話が、子供の思考力や表現力を育て、家族が共有できる時間を知的で充実したものにします。

親子の対話を身のあるものにするためには、親が片手間に子供に似た話をしてあげるのではなく、本腰を入れてじっくり対話を楽しむという姿勢になることが大事です。片手間にやろうとすれば、かえってそのことが負担になりますが、じっくり楽しもうという姿勢で取り組めば、その対話が親にとっても子供にとっても、ほかでは得られない充実した時間になるのです。

●手間のかかる分だけ実りがある

一方は、配られたプリントをこなす手のかからない家庭学習、もう一方は、形の残らないしたがって親の声かけが必要な音読や暗唱や読書や対話の家庭学習。

楽に続けられるのは、プリント学習の方です。しかし、1年間やってみて、ほとんど力のついていないことがわかると思います。

形の残らない音読、暗唱、読書は、最初のうちは親の働きかけが必要です。また、風邪で自習を休んだり、旅行で自習を休んだりしたときは、再開させるときにまた親の働きかけが必要になります。よくここを誤解して、元の生活に戻ったらまた子供が自動的に自習を始めることを期待する人がいますが、そういうことはありません。中断したら、また外からスタートさせることが必要なのです。

また、対話の家庭学習では、作文や感想文の似た話を考えてあげるために、親も子供の話にじっくりつきあう姿勢が必要になります。

しかし、そうして苦労した結果が、1年たつと大きな実りになっているのです。

●親の仕事は、実際の仕事と子供の教育

よく仕事が忙しいので、子供の教育まで手が回らないという人がいます。しかし、親の仕事は、実際の仕事と子供の教育の二つです。

親が将来年をとって働けなくなったとき、面倒を見てくれるのは国でも年金でもありません。頼りになるのは、自分の育てた子供か、兄弟や親戚、又は子供がわりに育てた弟子などです。人類の歴史のほとんどは、こういう血縁地縁関係によって支えられてきました。

もし、自分の子供が勉強も仕事も嫌いで、自分で働くことをしなかったら、親の老後の負担は倍加します。そう考えると、子育ては、勉強だけできればいいのではなく、勉強も体力も人柄もすべてバランスよく育てていく必要があります。つまり、いい学校に入れることが子育ての目標なのではなく、いい社会人に育てることが子育ての目標です。そして、いい社会人になるために、勉強が必要だという関係になっているのです。

そう考えれば、教育は学校や塾に任せるものではなく、第一に家庭で責任を持って取り組むものになるはずです。その家庭教育の方針を肉づけするものとして学校や塾があるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

高校1年男子の母親です。fbで言葉の森を知り、毎日コメントを楽しんでいます。

今回は相談なのですが、息子は文字を書くことが嫌いで、特に意見・感想を書かされるとまことにお粗末な単語を一つ二つ並べて終わり。小さい時から本は嫌いではなく良く読むのですが、「書く」となると全く手が進みません。

言葉の森HPを見ると、小学生対象のようですが、息子にも何か良い事がないかとメールさせていただきました。

このままでは、進学にしても社会にでても自己表現が乏しくて他人から理解されにくい人間になるのではないかと心配しています。

中学3年のとき不登校になり、今は通信制のサポート校に通っていますが、塾などには行きたくないといい今は何もすることがなく日々ゲームなどをして時間をつぶしています。

なにか良い方法があれば教えていただきたいと思います。

のりパンさん、こんにちは。

言葉の森は、幼長から高校生や社会人の方まで勉強しています。

本を読むことができるのに文章が書けないというのは、文章を書くことに対する心理的な抵抗があるためですから、書けるようになるのは早いです。

無料体験学習が2回できますから、それを申し込まれるといいと思います。

お電話でご相談いただいても結構です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。家庭学習(92) 言葉の森の特徴(83)

もらうより、あげる方が楽しい。

買うより、売る方が楽しい。

教わるより、教える方が楽しい。

これがデフレの時代です。

供給が常に需要を上回るので、消費はどんどん楽になりますが、しかしその分雇用はどんどん厳しくなります。

そういう時代に生き残るには、まず自分が今の仕事を離れても、他人に提供できる何かを持つことです。

つまり、他の人に、あげるもの、売るもの、教えるものがあれば、それがこれからの時代の生き残りの切り札になります。

それは、子供の教育も同じです。

今の社会の枠にあてはまる人間になるだけでなく、自分から何かを作り出すことのできる人間になることが子供たちのこれからの勉強の目標です。

なぜなら、今の社会の枠組になっているものは、デフレの時代に対応するために、これからますます、国外化、自動化、機械化していくからです。

楽になる物やサービスの恩恵を受けながら、自分が提供できる新しい文化を創造することが、これからの時代の生き残り戦略です。

今日もさわやかな日本晴れ。

収穫の秋、食欲の秋、読書の秋です。

facebookグループ「読書の好きな子になる庭」では、子供向けの本のおすすめを募集しています。

http://www.facebook.com/groups/118437524908264/

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。facebookの記事(165)

国語力と読書とは関係がないという人がいます。

そう言えるのは、第一に短期間のことについてです。

第二に、読んでいる本が易しすぎる場合についてです。

国語力を建物にたとえると、その建物は、小高い丘の上に建っています。

国語の成績を上げるコツは、短時間で説明でき、ほとんどの子はすぐに成績が上がります。

国語力の建物は、すぐに建つのです。

しかし、問題は小高い丘の方です。

その建物が建っている丘は、その子のこれまでの読書や経験が積み重なってできたものです。

小学生の場合は、大きく言えばそれまでの読書の量です。

読書量が丘の高さになり、それはその上に建つ建物の高さよりも決定的なものなのです。

中学生や高校生になると、丘はだんだん大きくなります。

それはやがて小さな山のようになり、そこに、裾野、中腹、山頂などの区別ができるようになります。

易しい本ばかり読んでいると、裾野だけが広がり、中腹や山頂が形成されません。

しかし、易しい本がよくないというのではありません。

易しい読書の裾野があるからこそ、中腹や山頂につながる道ができるからです。

山頂近くの読書とは、入試問題の国語の文章と同じぐらいのレベルの読書です。

そこまで読んでいる子は、建物をわざわざ建てる必要がないぐらい、読書力だけで国語力をカバーできるのです。

昨日の「子育て講座」は、読解力のつけ方についてでした。

そこで出された質問のひとつが、上の「国語力と読書は関係があるか」ということでした。

約1時間、実際の国語問題をもとにして長々と話をしたので、聞いているお母さん方は眠かったと思います。

でも、このわずか1時間ぐらいの説明を、子供の実際の国語のテストにあてはめて話してあげると、すぐに成績が上がるのです。

その効果は、中学生や高校生という学年が高いほど顕著です。

それは、既に小高い丘ができている年齢なので、建物の高さがすぐに国語の成績につながるからです。

ただし、その場合でも、全体の高さを決めるのは、丘の高さと建物の高さの合計です。

だから、第一に読書、第二に読解力をつけるコツという順番なのです。

言葉の森作文ネットワーク

http://www.facebook.com/kotobanomori

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。国語力読解力(155) 読書(95)