シラン

シラン

●今後の「森からゆうびん」の学習データ

すでに、「森からゆうびん」というA4葉書で、生徒ごとの

・作文字数推移

・読解検定推移

・学習記録

を送りました。

今後、読書記録、自習記録も送ります。

海外在住の方には、郵送ができなかったので、ウェブで見られるようにします。

今後、A4葉書による郵送は月1回、ウェブで見るのは毎週ということにしていく予定です。

定期的に学習データを把握することで、今後の勉強に役立ててください。

●勉強には、一定の時間が必要。しかし、少なすぎても多すぎても問題がある

中学生の学校の成績は、勉強時間に比例しています。

平日1.5時間、土日2.5時間を目安にしていきましょう。

また、定期テストの2週間前からは、平日3.5時間、土日6時間を目安にしていきましょう。(以前は土日8時間としていましたが、やりすぎはよくないので土日6時間としました)

小学生の学校の成績も、勉強時間に比例していますが、大事なことはやりすぎないことです。

小学1234年生は、学校の勉強も基本的なことばかりですから、時間をかければ誰でも成績はよくなります。

しかし、ここで勉強をしすぎると、読書や遊びの時間が減り、かえって思考力や創造性がなくなります。

また、いちばんの問題は、小学校低中学年のころに勉強をしすぎた子は、中学生や高校生になるにつれて勉強嫌いになることです。

その反対に、小学校低中学年のころにたっぷり遊んだ子は、中学生や高校生になり勉強の必要性を感じるようになると、猛然と勉強するようになります。

ただし、勉強の習慣ができていることは基本ですから、小学校低中学年では、毎日一定の時間を勉強するという習慣をつけておくことが大事です。

勉強の時間の中で、最も大事なものは、読書の時間です。

●大学入試をゴールにするのではなく、将来の仕事をゴールにする

教育に関するいろいろな情報が出ていますが、そのほとんどは大学入試までをゴールにしています。

これは、就職の入口で生きてくるのが、大学のブランドだからです。

ただし、ブランドは入口だけで、中に入って仕事を始めれば、実力がすべてです。

ところで、右肩上がりの経済成長と終身雇用の時代は、終わっています。

年配者の感覚では、いいところに就職すれば一生安泰という感覚が残っていると思いますが、それは最初のうちだけです。

これから、世の中は大きく変わります。

どんな社会になっても、自分の個性を生かして、自分がリーダーになるような仕事をしていくことが大事です。

子育ても、将来のリーダーを育てるという目標で行っていく必要があります。

そのための教育の基本は、読書力、作文力、創造発表力、コミュニケーション力、そして、どんなときでも幸福に生きようとする力です。

幸福に生きる力の土台は、お母さんがいつも明るく楽しく生きていることです。

明るく楽しく生きるために必要なことは、そう決心することです。

●自習室の活用を

現在、自習室は、1年365日、24時間開いています。

利用者は、まだ多くありませんが、海外の生徒で、夜中の2時ごろから勉強している子もいますし、日本の生徒でも朝早く7時ごろから勉強をしている子もいます。

https://www.mori7.com/teraon/js.php

勉強は、退屈なものですから、時間を決めてみんなと一緒にやる感覚が必要になります。

自習室に入る際に、何を勉強するかという自習記録をつけるので、それが自分の勉強の記録になります。

https://www.mori7.com/teraon/js_graph.php

自習室では、次のようなことをするといいです。

・読書(学年の10倍が目安=小1は10ページ以上、……小5以上は50ページ以上)

・暗唱(100字の暗唱の30回繰り返し。10分あればできる)

・国語問題集読書の音読(国語問題集の問題文を1~2編音読。1冊を最後まで読んだら最初に戻り1冊を5回繰り返す)

・算数数学問題集1ページ(難問は考えずに、すぐに答えを見ることが大事)

・英語の暗唱10分(小学4年生以上は指定図書、中学生は指定図書又は教科書。1ページを20回繰り返すと暗唱できる)

https://www.amazon.co.jp/dp/4416716311/

https://www.amazon.co.jp/dp/477002746X/

・中学生の定期テスト2週間前は、1日3.5時間

★勉強はやりすぎないことが大事

勉強で大事なことは、やりすぎないことです。

親は、つい、長くやればやるほどいいと思いがちですが、長くやりすぎると勉強嫌いになり、結局長続きしません。

その勉強嫌いは、大学生や社会人になってからも続きます。

一定の時間を決めるか、一定の範囲を決めるかして、その時間や範囲が終わったら、すぐにやめることです。

そのかわり、短い時間でいいから毎日続けることが基本です。

保護者の方は、「勉強はさせすぎない」ということをよく理解しておいてください。

子供は、中3になれば、親が止めても勉強するようになります。

しかし、それは、それまでに勉強させすぎなかったことが条件です。

小学生から中学2年生にかけては、一定の勉強の習慣をつけるだけで、あとはたっぷり自由な時間を確保させるようにしてください。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。懇談会・個人面談(0)

スミレたち

日本を守るためにどうしたらいいかというと、それは日本の国力をつけることです。

国力の基本は経済力ですが、今は、経済力の基盤が大きく変わっています。

昔は、工業製品が、経済力の基盤でした。

今、インターネットテクノロジーが新しい基盤になっているかのように言う人がいますが、それはありません。

インターネットテクノロジーは、コピーのできる世界なので、工業製品のテクノロジーよりもずっと早く供給元が広がります。

現在の経済の停滞は、供給が需要を上回っていることです。

そのために、無意味な戦争やワクチンが利用されています。

新しい経済における需要は、物質的な物ではなく、人間的な文化です。

人間の本当の欲望は、おいしいものを食べたいとか、よりよい物を身につけたいとかいうことではなく、よりよい自分になりたいということです。

それが、文化です。

日本は、誰もが文化を創造できる可能性を持った国です。

日本の文化における、茶道、華道、浮世絵、落語、和食などの文化の多くは、無名の人々が作り上げたものです。

そういう創造性を生かすことが、これからの日本と世界の発展につながります。

いま、子供たちは、無意味な受験勉強に時間を費やしています。

そういう仕組みを作っているのは、大人です。

子供たちの、思考力、創造力、共感力、そして科学力をバランスよく育てることが、これからの日本の教育の基本です。

そういう子供たちが、明日の日本を支えるのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。言葉の森のビジョン(51)

読書は、何を読んでもいいのです。

小学校低学年であれば、漫画でも読む力をつけます。

しかし、小学校中学年になって学習まんがだけを読んでいると読書力が低下します。

学習まんがは、もちろん知識を身につけるので、読んでいいのですが、それ以外に字の多い本を読む必要があります。

読書力は、学力の土台です。

読書をしていない子は、勉強だけを一生懸命にしているように見えても成績はなかなか上がりません。

それは、理解する力と思考する力がついていないからです。

この読書力による学力の伸びの差は、中学生、高校生と学年が上がるごとに明らかになってきます。

本をよく読んでいると言っても、それが物語文中心であれば、中高生以上の学力は伸びません。

頭のいい子は、物語文だけの読書に物足りなさを感じるようになってきます。

もっと考える文章を読みたいと思うようになるのです。

それが、説明文や意見文の読書です。

説明文や意見文の読書を読みたいと思わないのは、まだ考える力が育っていないからです。

では、考える力を育てるためには、どうしたらいいかというと、それは説明文や意見文の本を読み慣れるしかないのです。

今の社会では、学校の成績だけが表面に出てきます。

だから、親も子も、成績には敏感です。

しかし、社会に出てから実力として生きてくるのは、学校時代の成績ではありません。

その子が、どれくらい自分で考えて、ものごとを理解して、自分で行動できるかということです。

その土台になるのが、読書と作文です。

勉強は、やる気になれば、すぐにできるようになります。

もちろん、すぐにとは言っても、科目によって数ヶ月かかることもあります。

しかし、理解する力と思考する力があれば、勉強の成績を上げるのは、短期間でできるのです。

理解力と思考力は、短期間では育ちません。

読書記録のそれぞれの生徒の冊数を見ても、毎日50ページ以上読んでいる子もいれば、1か月で1冊をやっと読む子もいます。

この読書の質と量の差は、今の教育の中では出てきません。

だから、多くの子供が、読書を後回しにしてしまうのです。

そこで、次回の「森からゆうびん」で、生徒ごとに最近読んだ本を表示します。

この読書記録を見て、これから有意義な読書に取り組むようにしていってください。

▼2024年4月10日の読書記録

(読書記録は、オンラインクラスの生徒が主に記録をしているため、高校生の多い作文個別の生徒の記録はまだありません。)

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。読書(95)

ムラサキハナナ(オオアラセイトウ)(ハナダイコン)

ムラサキハナナ(オオアラセイトウ)(ハナダイコン)

大学の総合選抜入試が、次第に一般的になってきました。

そこで共通しているのは、当然ですが、大学入試がゴールになっていることです。

高校生にとっても、保護者にとっても、大学入試は当面のゴールです。

しかし、その先を考えている人はあまりいません。

確かに、いい大学に入れば、いい就職ができます。

就職試験では、大学のブランドが影響します。

場合によっては、その前の高校のブランドも影響します。

しかし、大学名や高校名で採用を決める企業は、今がピークになっている古い企業です。

入ってよかったと思うのは、最初のうちだけです。

人間は、会社の肩に乗って仕事をするのではなく、自分の力で仕事をするべきです。

総合選抜で大学に入ったあとは、その自分の個性を生かして、学問に励むことです。

その学問を、自分の仕事にするように工夫していくことです。

そういう自分の人生を歩むために大事なことは、読書と作文と人との交流です。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。総合選抜(0)

餌を待つスズメたち

勉強の目的は、実力をつけることです。

そして、その実力の土台の上に、創造性を生かし、社会に貢献できるようになることです。

しかし、今の日本の教育では、実力をつける勉強よりも、競争に勝つことが勉強の目的になっています。

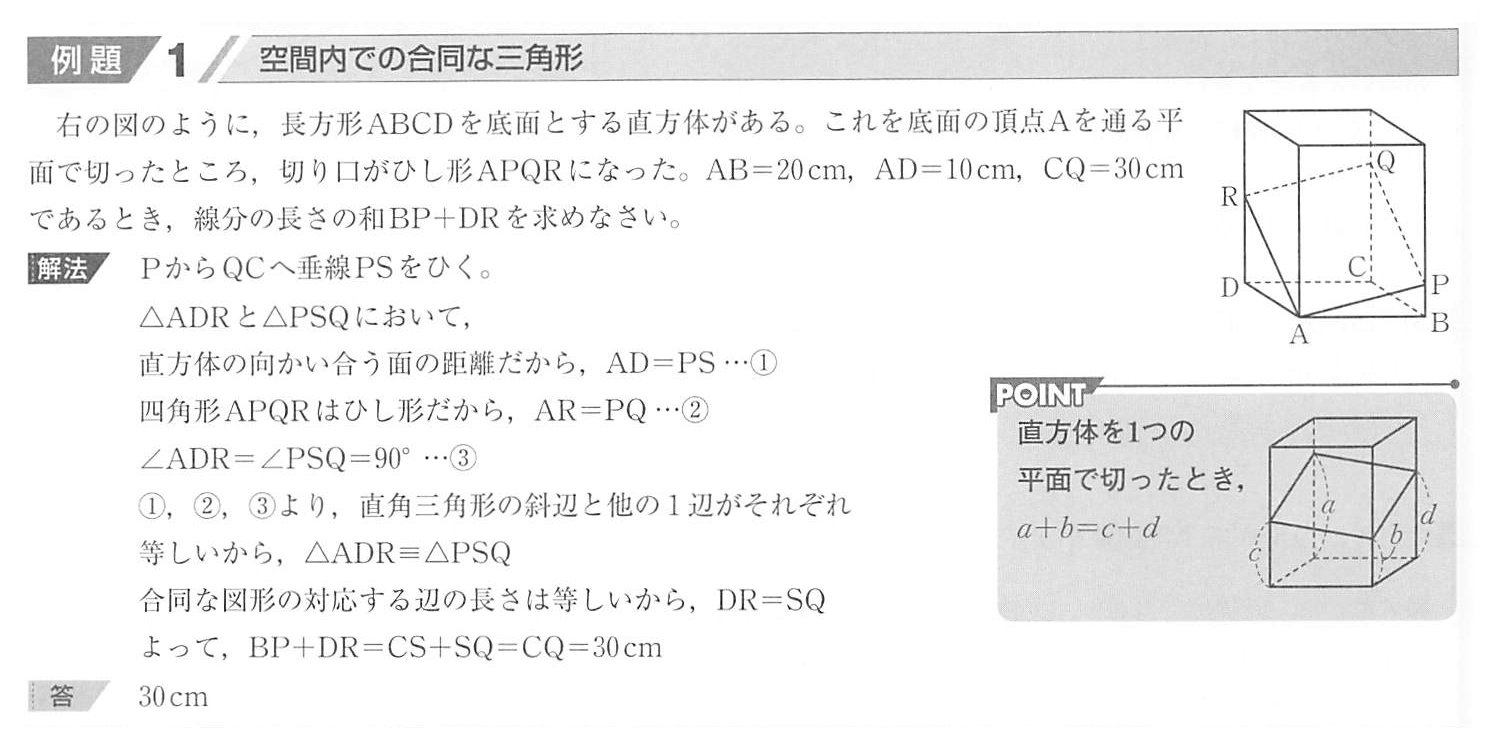

例えば、先日、中学生の数学の問題集につぎのような例題が載っていました。

(そんなに面白い問題ではないので、考えなくていいです。)

人間の頭脳は、立体をそのまま把握することに慣れていません。

だから、難問には、立体が使われることが多いのです。

しかし、そういう問題が出されるのは、その問題を解けるようになることが、人生にとって必要だからではなく、点数の差をつける競争に勝つために必要だからです。

確かに、こういう問題は、解法の手順に沿って考えれば理解できます。

しかし、それは、数学の問題というよりも、読解の問題です。

読解力をつけることは大事ですが、この問題を解くこと自体には意味がありません。

それなのに、なぜこういう問題が出されるかというと、それはただ○と×の差をつけるためなのです。

このような必要以上の難問が出されることによる弊害は2つあります。

ひとつは、勉強のよくできる子は、無意味な勉強に時間を取られることです。

もうひとつは、勉強のふつうにできる子は、勉強が嫌いになることです。

勉強の先にあるものは、入試に合格することではなく、社会に出て活躍することです。

社会に出て仕事をするために必要だから勉強をするのであって、競争に勝つために勉強をするのではありません。

しかし、今は、ほとんどの子は、競争に勝つための勉強に追われています。

昔の教育では、できない子がいると、先生はその子ができるようになるまで教えました。

例えば、寺子屋時代の教育は、全員ができるようになるための教育でした。

だから、勉強の中心は、素読や暗唱や算盤(そろばん)でした。

その先の勉強をしたい子は、更に高度な本を読む勉強に進みました。

今の教育は、子供たちに差をつけるための教育になっています。

だから、先生も、その差をあきらめているのです。

勉強を本来の目的に戻すためには、2つのことが考えられます。

ひとつは、実力をつけるための勉強は、能率よく行うことです。

そのためには、勉強の中心は家庭での自主学習とすることです。

家庭での自主学習は、ChatGPTなどの利用で現実的なものになってきています。

そして、今の基準で言えば、どの教科も80点以上、5段階の成績でオール4以上が取れることを目標にすればいいのです。

100点を目指したり、オール5を目指したりする勉強は、競争時代の勉強です。

もうひとつは、創造と発表の勉強に力を入れることです。

昔は、創造と発表の勉強というのは、遊びのように見なされていました。

それは、創造力や発表力は、受験のためには必要がなかったからです。

創造を生かすのではなく決められたとおりにやること、発表ではなく言われたことを素直に吸収することが、かつての勉強の中心でした。

しかし、近年の大学入試における総合選抜の広がりに見られるように、時代は変わっています。

社会全体が、創造と発表を求めるようになってきているのです。

高校における探究学習も、この流れのひとつです。

しかし、探究学習も、これからは時代遅れになります。

読書感想文コンクールが時代遅れになったように、探究学習もわざわざ学習と呼べるようなものではなくなっています。

ChatGPTを利用すれば、必要な探求学習は数時間でできます。

これから大事になるのは、その探求の結果をもとに、自分がどういう問題意識を持ち、何を創造するかということです。

この創造とセットになっているものが発表です。

これからの勉強は、実力をつけるための勉強と、創造と発表の勉強になっていくのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。創造発表クラス(0) 未来の教育(31)

川の近くに咲いていたレンギョウ

子供の書いた作文を見ると、お母さんやお父さんは、その作文に対してアドバイスをしたくなると思います。

しかし、そのアドバイスは、多くの場合、子供のやる気をなくさせる結果になります。

学校教育でも、作文指導に熱心な先生に教えられると、クラスの多くの子が作文嫌いになるという結果が出ています。

作文は、教えたくなるものですが、教えるものではなく、いいところを認めてあげるものなのです。

では、そのいいところは何かというと、基本は事前の項目指導ですが、作文指導の経歴の長い先生は、すぐに生徒の作文のいいところを見つけることができます。

作文指導の経験の少ない人ほど、子供に、いろいろな注意をします。

それらの注意は、どれもまともな注意ですが、大半の子はそれで作文が嫌いになります。

作文を上達させるための基本は、まず読書の量を増やすことです。

次に、字数を、学年の100~200倍まで書けるようにすることです。

例えば、小学6年生であれば、いつも600~1200字の作文を書けるようになるということです。

中高生の場合、字数1200字以上ということができれば、それからは森リン点の上昇を目指すことです。

ただし、森リン点は、1年間に2ポイント程度しか上がりません。

作文の上達には、時間がかかるのです。

ところで、作文を教えている教室は、言葉の森以外にもあると思います。

しかし、それらの教室のほとんどは、何のために作文を教えているのかという目標がありません。

例えば、最近の作文通信教育講座ぶんぶんドリムのキャッチフレーズは、「伝えたいこと、言葉にできますか?」でした。

作文でも、会話でも、誰でも、自分の言葉で自分の考えを伝えています。

例えば、お腹が空いていれば、誰でも、「おなかがすいた」といいます。

伝えたいことがあれば、誰でもそれを伝えます。

こういう条件反射的な言葉を使えることが、作文教育の目標なのではありません。

小学校高学年になると、「人間にとって食事とは、何か」と考えるような主題が作文の中心になります。

食事は、栄養であるとともに、文化であり、また回りの人との交流の機会でもあります。

そういうことを考えることが、作文を通して考えるということです。

では、そういう考えを深めるためには、どうしたらいいのかというと、それは作文の表現を工夫するより前に、読書と対話に力を入れることなのです。

4月2日に、「森からゆうびん」で、全生徒の作文字数の推移と、読解検定の推移のグラフを送りました。

これが、これからの作文の勉強の出発点です。

まず、字数が学年の200倍以上になることを目指していきましょう。

字数が書けるようになった人は、森リン点が86点以上になることを目指していきましょう。

読解検定については、平均点を60点前後と考えて、いつでも60点以上取ること目指していきましょう。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。作文教育(134) ブンブンどりむ(0)

ハナカイドウ

ハナカイドウ

算数数学の苦手な子がいます。

苦手な原因は、前の学年でやるべき基礎ができていないことです。

また、できない子の多くは、勉強の仕方でも、できる問題だけを作業的にやっています。

だから、できない問題は、いつまでもできません。

どうしたら、できない問題ができるようになるかというと、それは、できなかった問題の解法を丸ごと覚えることです。

だから、解答をいつも横に置いて勉強を進めていくといいのです。

ところで、今の受験のための算数数学には、ただ生徒に点数の差をつけるだけの問題もあります。

テストの目的が、生徒の実力をつけるためではなく、生徒の間に点数の差をつけるためになっているのです。

教える先生の多くが、そういうテストをくぐり抜けてきた人なので、そういう勉強を教えることがいいことだと思って授業をしています。

算数数学を得意にするためには、今の学年、又は、その前の学年の問題集を1冊、夏休み中に完璧に仕上げることです。

しかし、算数数学ができるようになっても、受験には役立ちますが、人生にはあまり役立ちません。

例えば、因数分解には、いろいろなパターンがありますが、そういうパターンをいくら知っていても、それが勉強以外の何かの役に立つということはありません。

因数分解で解を見つけるかわりに、根の公式を使えば、答えは計算で求めることができます。

この公式を作った人は偉いと思いますが、普通の人は、必要に応じてこういう公式を利用すればいいのです。

同じような公式として、誰でも利用しているのが、三角形の面積、台形の面積、円の面積、球の体積などです。

もし、球の体積を忘れたとしても、それは調べればいいだけです。

なぜ忘れたかというと、日常生活で使う必要がなかったからです。

では、どういう勉強が役に立つかというと、それは幅広い読書です。

子供たちは、家庭と学校と友達という狭い枠の中で生活しています。

社会は無限と言っていいほど広いのに、子供たちの住む世界は、狭い与えられた枠に限定されています。

この枠を超えるものが、読書です。

枠を超える読書は、物語文の読書よりも、主に説明文の読書です。

中学生や高校生が読む本は、ちくまプリマー新書や岩波ジュニア新書などにたくさんあります。

大学生や社会人になったら、もっと読書の幅を広げることができます。

自分らしい人生を見つけるためには、勉強に力を入れる以上に、読書に力を入れていくことなのです。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。算数・数学(22) 読書(95)

ツクシ

4月2日に「森からゆうびん」というA4葉書を生徒のみなさんにお送りしました。

海外の方には、郵送はできませんので、ウェブ上で見られる場所を作ります。

内容は、作文の字数の推移、読解検定の得点の推移、そして最近のホームページの記事の冒頭部分です。

それぞれの記事には、QRコードがついているので、ウェブで見ることもできます。

これまで、生徒ごとの字数や得点の推移というデータはありましたが、それを表示しているページは見つけにくかったと思います。

そこで、これからは、定期的に、学習状況の結果をアナログの媒体でお送りすることにしました。

今後は、作文字数、読解検定得点のほかに、国語・算数数学・英語の問題集の学習状況、確認テストの得点推移なども送る予定です。

さて、これらのグラフをどう見るかということですが、作文の字数については、それぞれの生徒の作文の実力を表しています。

字数が、学年の200倍以上(小1は200字以上、……、小6以上は1200字以上)書けていれば、実力的には十分です。

字数がそこまで達していない場合でも、1年間の字数の推移のグラフが、わずかでも右肩上がりになっていれば、作文力が上達していると考えられます。

読解検定の得点については、平均点と比較して、平均点よりも高い得点であれば、よくできていると考えてください。

月によって、問題の難易度が違うので、グラフが上に行ったり下に行ったりすることがありますが、平均点と比較して自分の得点を見てください。

読解検定が88点以上の人は、読解検定ランキングというページに表示されています。

https://www.mori7.com/dokken/dk_rank.php

作文の字数グラフは、作文クラスの人に表示されています。

読解検定の得点グラフは、読解検定を受けた人に表示されています。

グラフを見て、これからの勉強の目標にしていってください。

▼サンプル

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。生徒父母連絡(78) 生徒父母向け記事(61)