5月の森リン大賞(中1の部71人中)

間をとり入れることで

スヌーピー

余韻や余情、ふくみなどそれらはすべて、「間」の生かし方に左右されているようだ。

私たちは「間」を生かし、より相手に伝わるような話術を身につけたいものだ。

なぜかというと、「間」を話の中に取り入れることで互いに理解し合えるからだ。私も毎日のように「間」の大切さを実感している。それは、社会の授業のときのことだ。

私たち一年生の社会を担当している先生は、様々な話を知っていて内容がとても面白い。だが、話すスピードがとても速い。そのため、話の切り替えも気づかないうちに行われていて、授業についていくのが精いっぱいだ。

だから、どんなに「なるほど」と思う内容でも、先生が言ったことを自分で聞き取りそしてすぐにメモをとらないとおいて行かれてしまうから、思考する余裕を失ってしまう。

決して、先生の授業の行い方を批判しているわけではない。ノートを見直さなければその単元を理解するのが難しくなるから自然に復習を行うようになるという良い点もある。しかし、授業の中で先生と生徒で互いのことを理解し合うのが難しくなってしまう。

少しでも会話の中に間を取り入れれば、自分の話を相手にと伝えるプロセスをしっかりと踏むことができ、その後につながるのではないか。

また、第二の理由ついては「間」をとりいれないと、自分で自分の言ったことがわからなくなってしまうからだ。それは緊張したときなどにあてはまるのではないか。

例えば、スピーチのときや意見を言う場面。話しているのは自分しかいなくて、周りの人の視線が自分にだけ注がれている。そんなとき、ついつい緊張してしまい焦って、自然に話すスピード早くなってしまうことがないだろうか。そして、自分が話した内容を忘れてしまい、二回同じ内容を話すかもしれない。

私も、実際に体験したことがある。数学の授業で発言をしたときのことだ。何を言いたいか、どんなことを言いたいかは頭の中にあるのに、クラスメイトが納得していない表情をしているとつい慌ててしまう。そして、その前に行ったことを忘れてしまい、焦って気が付かないうちに同じことを二回言ってしまった。

こんなとき、少しでも間をとり入れてみるとどうだろうか。間を自分自身でつくり、その間に自分の話した内容や頭の中を見直すことで、これから話す内容がはっきりしてくる。

その次の数学の授業で間を意識してみたら、頭の内容が整理され焦ったり、慌てることなくうまく話すことが出来た。

また、聞いている側もこれからどんな話をするのかという関心意欲が間のなかで生まれてくるかもしれない。

確かに、速く話すことですぐに相手に伝わる。でも、話したい内容しっかりと伝わってないのではないか。「巧みにしゃべる機知と沈黙する術を心得ていないことは大いなる不幸である」という名言があるように、間をとることで相手あるいは自分への気遣いもできより自分が話したい内容も相手に伝わりやすくなる。私も間をうまく利用して、相手を自分の世界へ引き込むような話術を身につけたいと思った。

| 順位 | 題名 | ペンネーム | 得点 | 字数 | 思考 | 知識 | 表現 | 文体 |

|---|

| 1位 | ●間をとり入れることで | スヌーピー | 85 | 1261 | 52 | 63 | 72 | 89 |

| 2位 | ●お金に換算できないもの | どろっぷ | 84 | 1138 | 61 | 59 | 72 | 87 |

| 3位 | ●間を今いかす時でしょ! | 猛食類 | 83 | 1068 | 58 | 64 | 70 | 89 |

| 4位 | ●素直すぎる | 不知火 | 82 | 1048 | 56 | 60 | 75 | 79 |

| 5位 | ●勉強の目的を明確に | 華月 | 81 | 1018 | 57 | 62 | 73 | 77 |

| 6位 | ●予想外の笑いの球技大会 | ダイヤモンド | 80 | 715 | 39 | 90 | 89 | 84 |

| 7位 | ●間をとって理解 | しゅわきち | 80 | 1026 | 46 | 74 | 85 | 79 |

| 8位 | ●人間の学習能力をどう思う? | くるる | 79 | 1019 | 61 | 54 | 62 | 80 |

| 9位 | ●お金の換算が全てなのか。 | やまり | 76 | 714 | 59 | 62 | 65 | 99 |

| 10位 | ●お金の価値 | まるか | 75 | 672 | 52 | 64 | 71 | 87 |

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

本当は森リン大賞だから、キリンの写真を入れたいのですが、今回はイルカ。

今度、近くの金沢自然動物園に行って、キリンの写真を撮ってくる予定です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。森リン(103) 子供たちの作文(59)

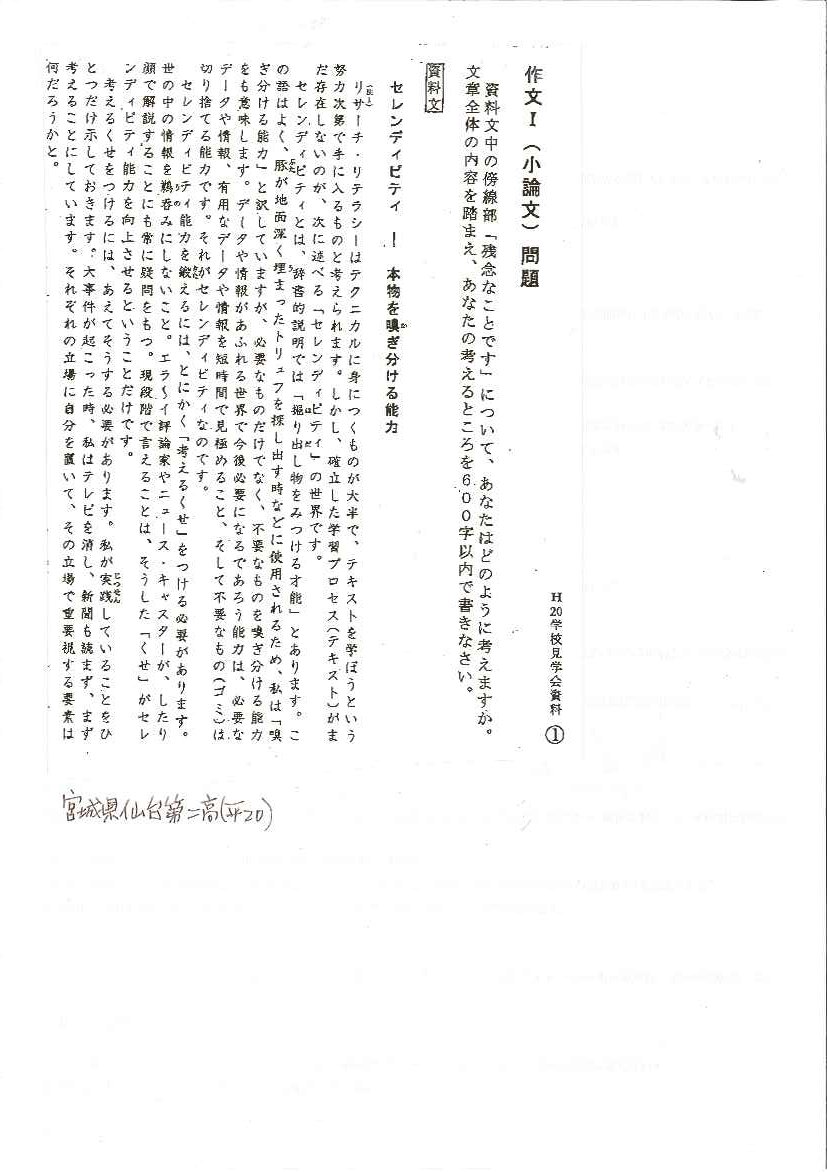

■川西緑台高校 2009年度 50分

■川西緑台高校 2009年度 50分

1、省略。150字という字数の感覚をつかむために、自分で自由にテーマを決めて、消しゴムを使わずにできるだけ早く指定の字数でまとめる練習をするとよい。

2、

自然の仕組みを利用して工夫した例を考えるとよい。

第一段落は、説明。「私も自分の生活に、動物たちの身体の仕組みを生かしたことがある。」など。

第二段落は、実例1。「第一は、寒さをしのぐ方法だ。私は、寒いとき、スズメが体をふくらませて空気を羽の間に入れていることに気づいた。そこで、これまでシャツの上に着ていたセーターを、シャツの内側に着てみた。すると、もこもこして動きにくくなったが、空気がセーターの間に入り、外の寒さをやわらげることができた。」など。

第三段落は、実例2。「第二は、運動会の徒競走で速く走る方法だ。私は、チーターが速く走れるのが、爪を地面にひっかけて加速をつけているからだと知った。そこで、それまで底がつるつるだった運動靴を、小さなスパイクがついているものに買い換えた。その結果、コーナーを曲がるときも足が横滑りしなくなり、これまでよりも速く走ることができた。」など。

第四段落は、まとめ。「このことから私は、自然界には、人間の生活に生かせるヒントが数多くあることを知った。私は将来科学者になりたいと思っているが、この経験を生かして……。」など。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。高校入試作文小論文(10) 受験作文小論文(89)

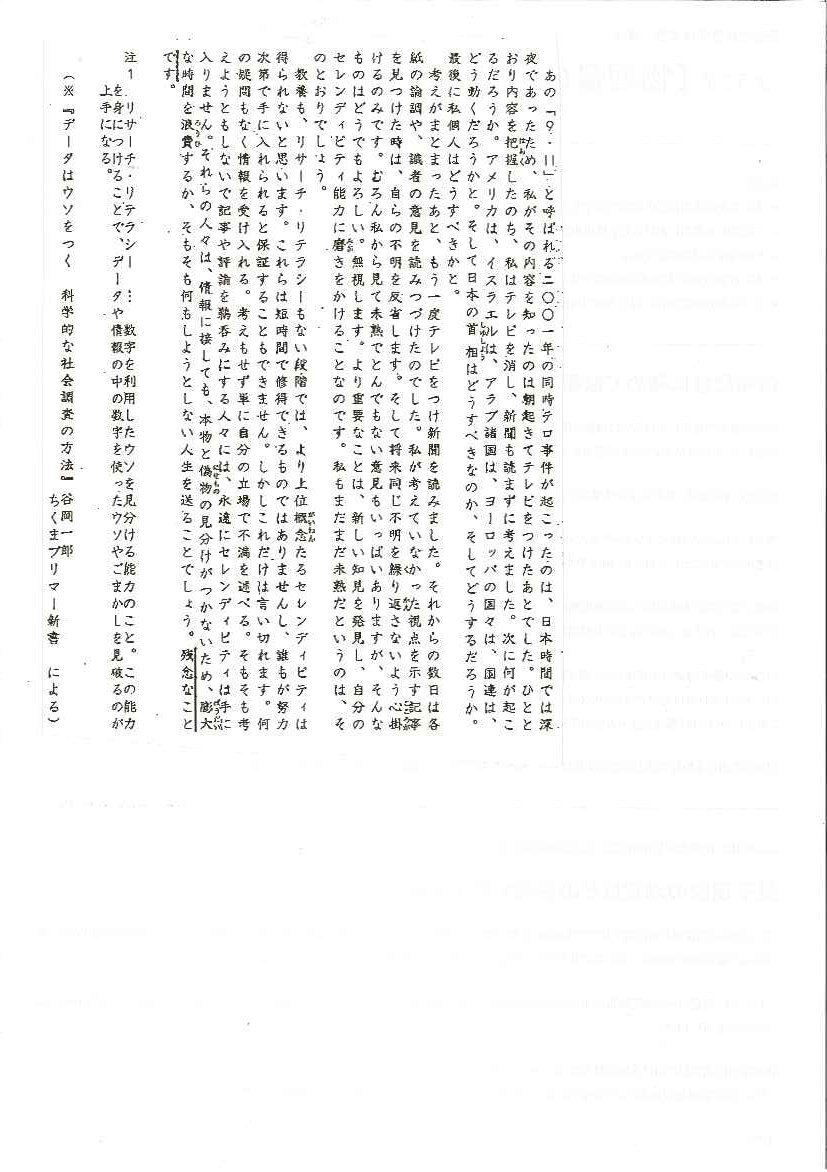

■宮城県仙台第二高校 平成20年資料

■宮城県仙台第二高校 平成20年資料

第一段落は、「残念なことです」の説明。「現代は、情報がきわめて手に入りやすくなっている。しかし、その情報を鵜呑みにしていては、せっかくの正しい情報を生かすことができない。情報を集める能力よりも、情報をかぎわける能力が必要な時代になっているのに、そのことを自覚していない人が多い」など。

第二段落は、その原因。「セレンディピティ能力がこれまであまり重視されてこなかった原因は、これまでの時代のほとんどが、情報不足の時代だったからである。昔、私の家には百科事典があり、わからないことがあるとそれを引いて調べた。しかし、今はインターネットで……」など。

第三段落は、対策。「大事なことは、一つは、教育の一部としてセレンディピティ能力を育てることである。これまでの教育は、与えられた正解を探す形のものが多かった。……。もう一つは、一人ひとりの自覚である。私の家では、テレビでニュースを見たあと、家族で話し合うことがある。そのたびに……」など。

第四段落は、反対理解とまとめ。「確かに、基礎的な知識に関しては、与えられたものをまず受け入れて消化するということも大切である。しかし、……」など。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。高校入試作文小論文(10) 受験作文小論文(89)

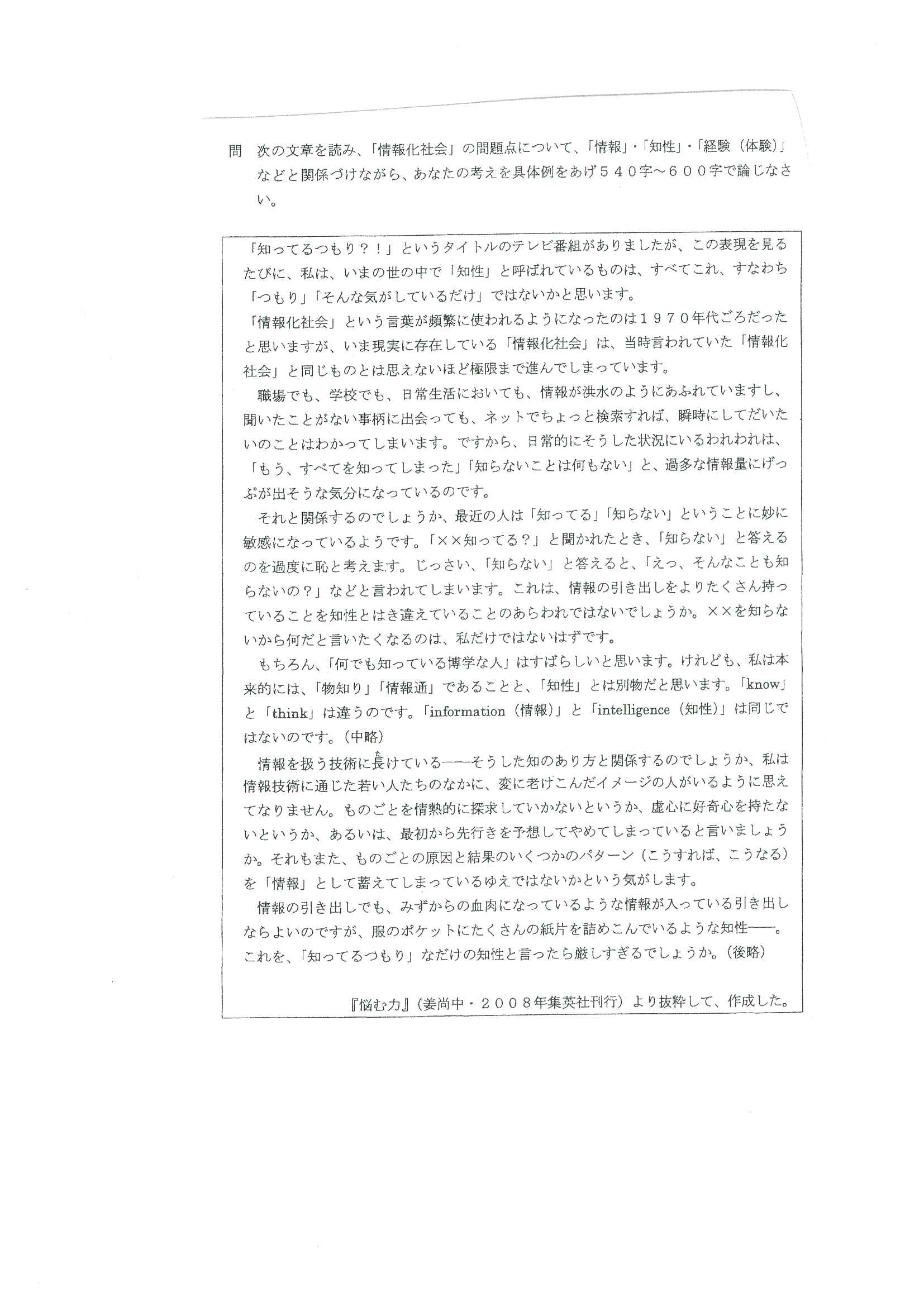

■都立国際高校 2009年度 60分 600字。

■都立国際高校 2009年度 60分 600字。

「べき」という意見と、複数の方法で書いていくといいでしょう。

第一段落は、状況実例。「私たちは、多種多様な情報に囲まれて暮らしている。朝、起きれば、新聞やテレビのニュースが飛び込んでくる。インターネットで必要な情報を検索すれば……。私たちは、これらの情報に流されるのではなく、情報を主体的に活用していくべきではないだろうか。」など。

第二段落は、方法1。「そのための方法は、第一に、情報を実際の経験に結びつけることだ。例えば、世界にはまだ貧しい国がたくさんあるという情報を知ったら、その国に行ってみるというようなことだ。私は、一年前の夏休み、ひとりで東北まで自転車で行った。そのとき経験したことは……。」など。

第三段落は、方法2。「第二の方法は、情報をただ受け入れるだけでなく、自分からも発信していくことだ。私の友達には、自分のブログを作っている人が多い。私も、ブログでよく自分の考えなどを発表している。自分から情報を発信しようとすると、ただ単に情報を知っているだけでなく、それを消化して考える知性が必要になってくる。先日も、私は、消費税のことについて記事を書こうとして、自分が詳しい知識をあまり持っていないことに逆に気づいた。このように……。」など。

第四段落は、反対理解とまとめ。「確かに、情報は、判断や行動の前提だ。正しい情報をまず手に入れることが大事で、そのための情報の価値は当然ある。しかし、その情報を手に入れることだけで満足するのではなく、その情報を経験や知性に結びつけることによって、より価値あるものにしていくのが、私たちのするべきことではないか。」など。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。高校入試作文小論文(10) 受験作文小論文(89)

■名古屋大教育学部附属高校 2012年 600-800字

■名古屋大教育学部附属高校 2012年 600-800字

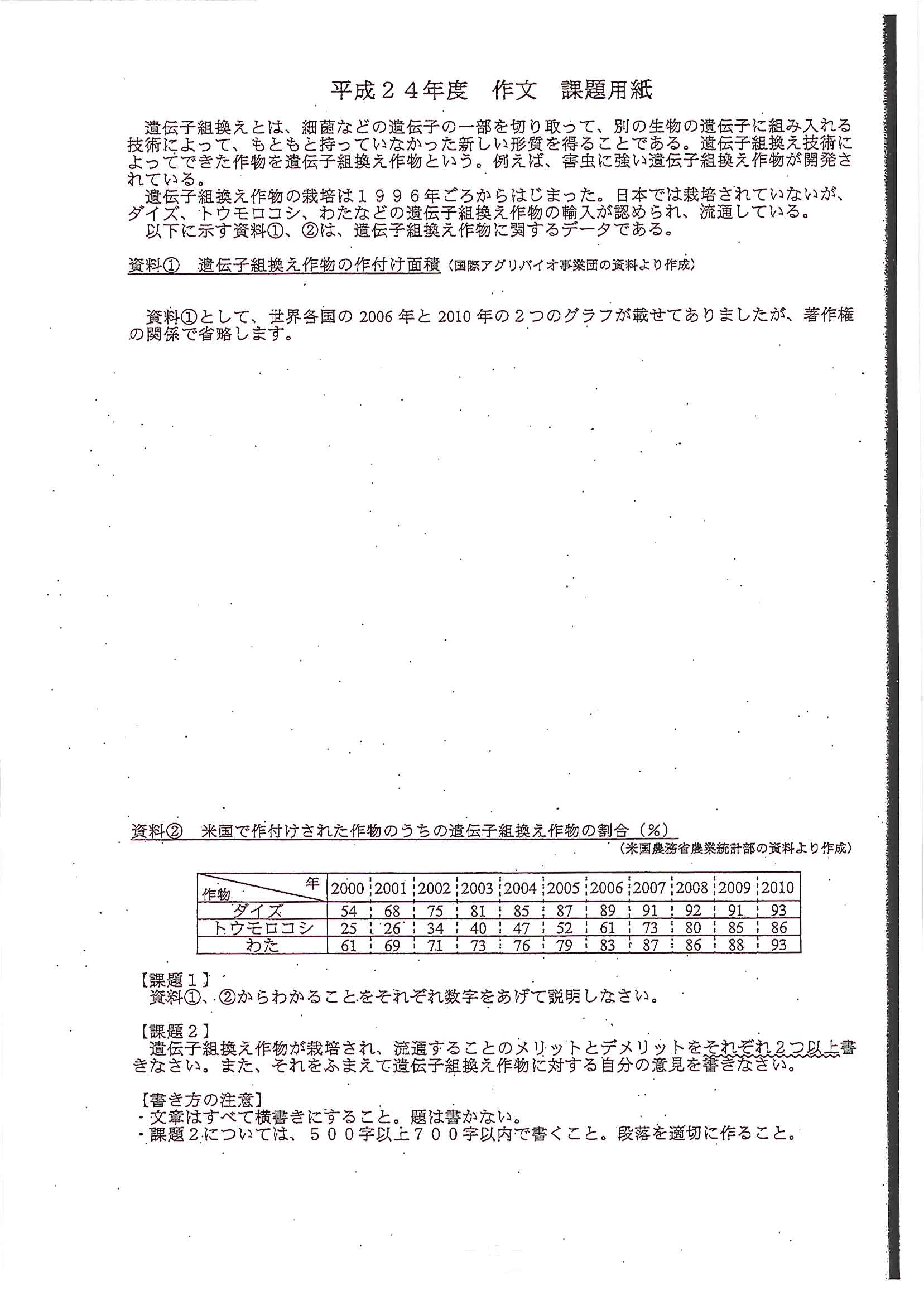

第一段落は、状況実例。「遺伝子組み換え作物は、年々増加し、アメリカにおけるダイズ、トウモロコシ、わたなどは、2010年には90%前後の作付面積を占めるまでになっている。例えば、・・・・・・」など。

第二段落は、意見1。「遺伝子組み換え作物が栽培、流通するメリットは、第一に、農業の効率化だ。例えば病害虫に強い遺伝形質などと・・・・・・。第二のメリットは、遺伝子組み換えというバイオテクノロジーの技術が進歩することだ。遺伝子組み換えにはまだ未知の要素も多い。それを広く実験することができる。・・・・・・」など。

第三段落は、意見2。「遺伝子組み換え作物が普及することのデメリットもある。第一は、在来種が消滅してしまう危険性だ。自然の作物には多様な性質がある。遺伝子組み換えの単一の品種が広がることで多様な遺伝情報が失われてしまう可能性が高い。第二は、遺伝子組み換えが商業的に利用される危険性だ。例えば、特定の農薬や化学肥料と結びつかないと効果を発揮しない作物なども今後考えられる。第三に、最も大きい問題は遺伝子組み換え作物を摂取することによる長期的な副作用の危険性だ。・・・・・・」など。

第四段落は、まとめ。「このように考えると、遺伝子組み換え作物の是非を論じるよりも更に重要なことがある。それは、遺伝子組み換えに限らず、科学技術を、国民に公開された形で発展させる必要があるということだ。・・・・・・」など。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

よくわかりました

わかりやすスギイ

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。高校入試作文小論文(10) 受験作文小論文(89)

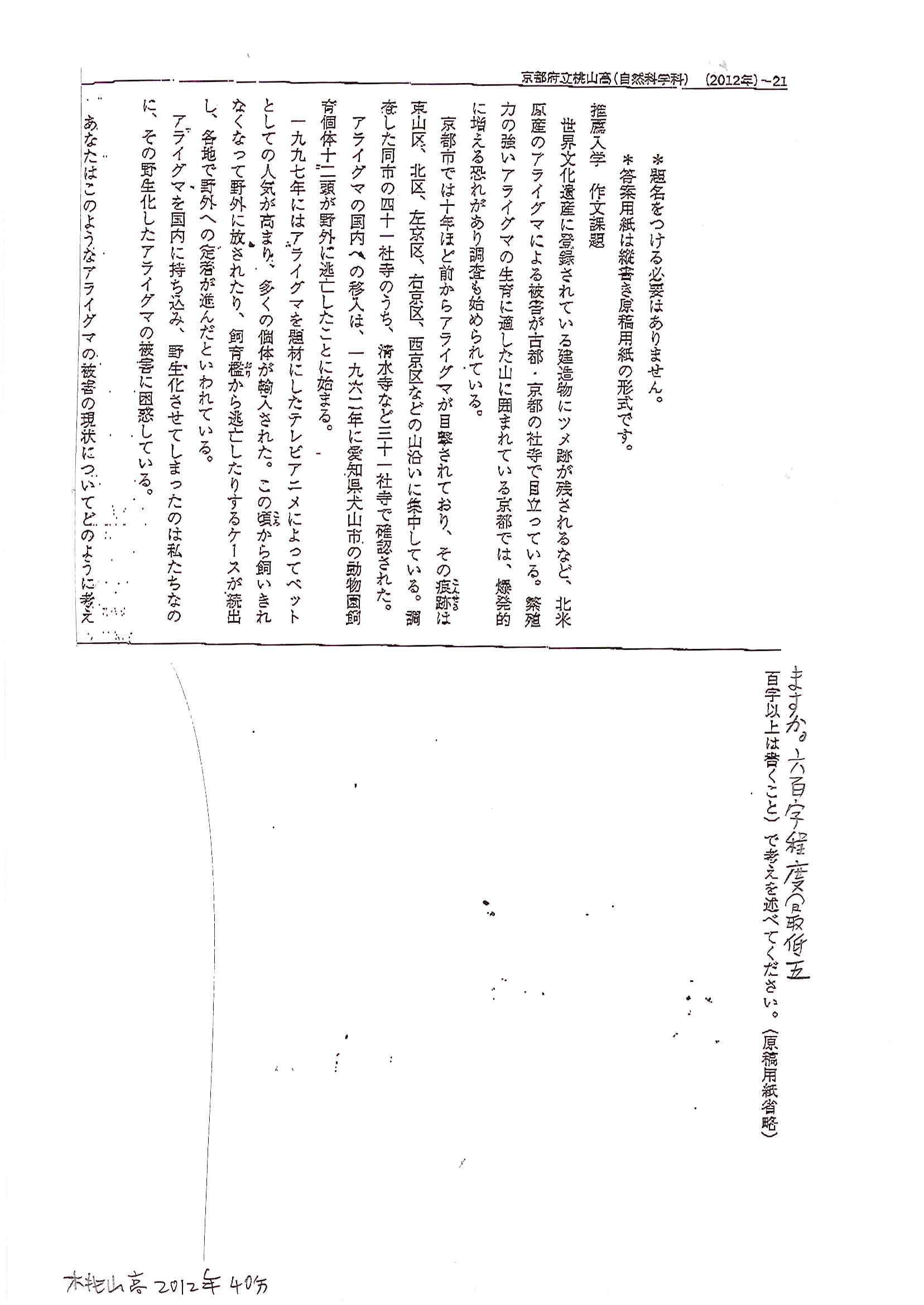

■京都府立桃山高校 2010年 40分 600字。 自然科学

■京都府立桃山高校 2010年 40分 600字。 自然科学

社会科学的な問題としてではなく、自然科学的な問題として考える。

第一段落は、説明。「野生化したアライグマによる京都の社寺の被害のような例は、これからも形を変えて起こると思われる。現に、最近では、日本の湖沼に本来いないはずのブラックバスやカミツキガメが繁殖していることが問題になっている。ほかにも……」など。

第二段落は原因。「その原因は、アライグマの国内持ち込みの例でもわかるように、アライグマがペットとして飼えるようなものでないという認識が足りなかったことになる。それは、ひいてはそういう知識を伝えることのできる科学者の責任だとも言えるのではないだろうか。原子力発電所などについても、国民が判断する材料はマスメディアから流されている情報だけであることが多い。このようなときに、科学者が……」。」など。

第三段落は対策。「しかし、既に問題が起きている今できる対策は、やはり被害が拡大しないようにするためのアライグマの生態の研究である。人間と自然の生き物は共存する必要がある。アライグマ以外にも、クマやシカやスズメバチなど、人間の住んでいる場所の近くで摩擦を起こしそうな生き物は多い。これからの生き物を排除するのではなく共存していくことが大事である。……」など。

第四段落は、まとめ。「確かに人間は自然をコントロールすることによって、住みよい世界を作ってきた。しかし、これまでは生き物たちの都合を考えずに、人間だけの都合で自然を改変してきた面が多い。これからは……。」など。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。高校入試作文小論文(10) 受験作文小論文(89)

■千葉公立高校 特色化・一般入試 2009年度 60分 600~800字

■千葉公立高校 特色化・一般入試 2009年度 60分 600~800字

人間は長い歴史の中で、さまざまな見方や学問の力によって、自然現象や人間社会、人間の生き方などを探求してきました。あなたが、日頃関心を持っている学問分野を一つあげて、その分野があなたの生き方や考え方に与えた影響について書きなさい。

第一段落は、説明。「私がいちばん関心を持っている学問分野は、教科で言えば国語だが、学問として言うと文学ということになるだろうか。私は、昔から国語の授業が好きで、教科書などは学年が新しくなるたびに、その日のうちに全部読んでしまうことが多かった。また、国語の授業では積極的に発言し……。」など。

第二段落は、影響1。「文学の分野を学ぶことによって、私は自分の経験だけでは得られない広い知識を得ることができた。また、現代の人だけでなく、過去の人がどのように感じ考えていたのかも知ることができた。例えば、私が好きな古典のひとつは『枕草子』で、その中で……。」など。

第三段落は、影響2。「また、文学という学問を学ぶことで、私は自分でも文章を書き、自分の考えを表現することができるようになった。私は、今自分のブログで毎日感じたことを書いているが、文章を書くことによって、自分の知識を確かめる機会が増えた。例えば、あるとき、国際連合と日本の常任理事国化について意見を書こうとしたとき……。」など。

第四段落は、まとめ。「学問分野には、理科や社会や数学などの分野もある。それらも確かに人類の進歩に大きく貢献してきた。しかし、私は、それらの学問分野の根底に、言葉によってものを考えるという文学の分野があるのではないかと思う。私はこれから……。」など。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

受験作文のエッセンス第3弾。

考えられる影響を挙げるだけでなく、その根拠となる体験実例がしっかり書けることが大切です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。高校入試作文小論文(10) 受験作文小論文(89)

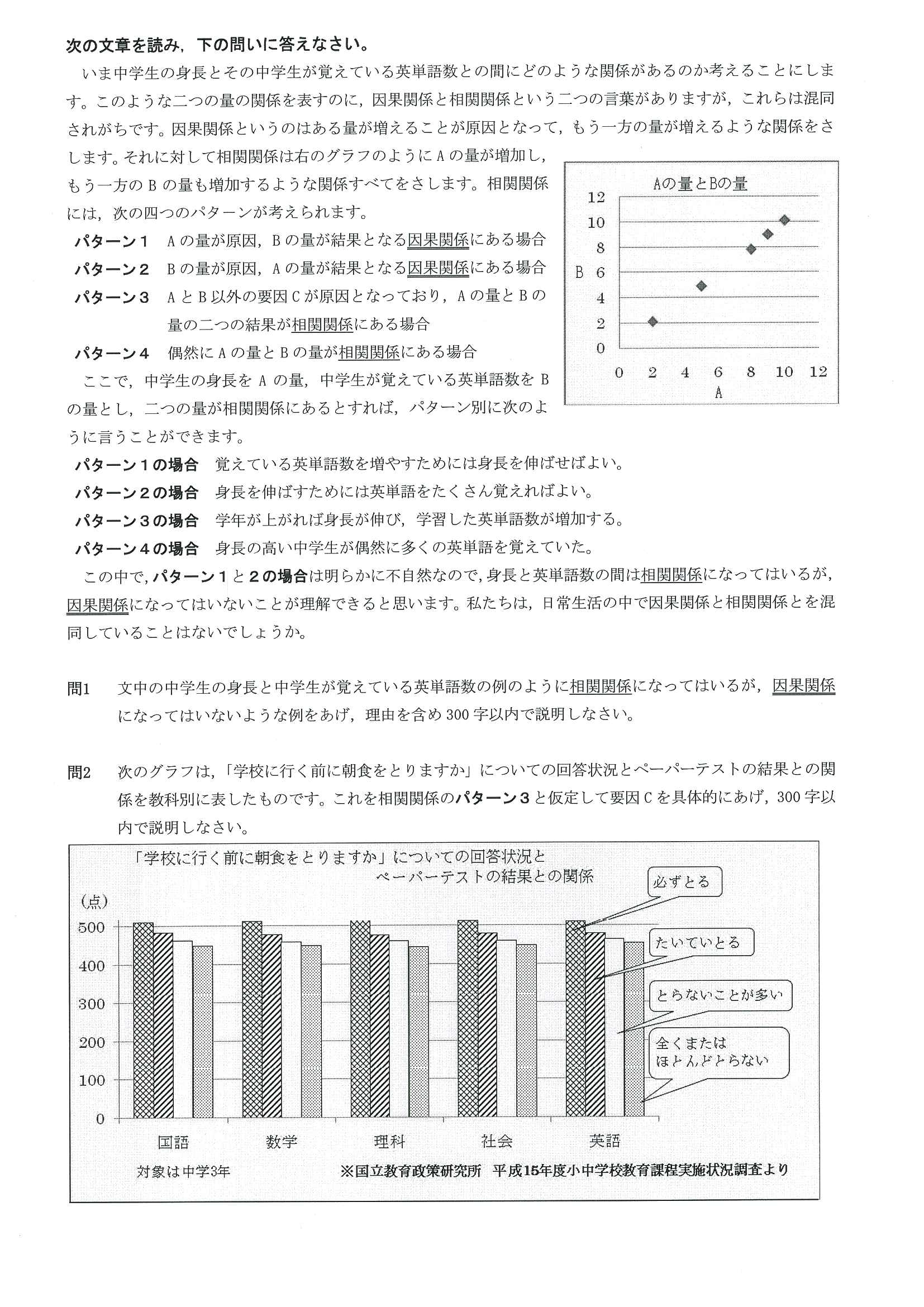

■神奈川県立柏陽高校 前期 2010年度 60分 300字+300字

■神奈川県立柏陽高校 前期 2010年度 60分 300字+300字

問1は省略。300字の感覚を身につけておくこと。消しゴムは使わずに、頭の中で全体の骨格を考えてから一気に書く。「理由」というキーワードを早めに使う。

差がつかない問題なので、深く考えずに、多少はずれていてもいいからすばやく思いつくことが大事。例えば、「身長の高い人は体重も重い」「右目の視力がよい人は、左目の視力もよい」など。

問2

600字程度の課題にも対応できるようにヒントは長めに書いてあるが、短くするためには実例などを省略してもよい。

第一段落は、説明。「グラフを見ると、教科の種類に関係なくどの教科においても、朝食をとるグループの方が、朝食をとらないグループよりもペーパーテストの成績がよい。」など。

第二段落は、考えられる要因1(字数を短くする場合は実例を省略してもよい)。「考えられる要因としては第一に、朝食をとる子は家庭における自分の時間管理ができているために、テストのための勉強もうまくやれるのではないかということである。例えば、私は毎日朝食を取っているが、それは夕方寝る時間がほぼ決まっているからで……。」など。

第三段落は、考えられる要因2(字数を短くする場合は、要因は1つでもよい)。「第二の要因は、朝食を取る子は、小さいころから家庭での生活が安定しているため、テストの前に限らず勉強も計画的に進めているのではないかということである。私も小さいころ、夜更かしをしようとすると母親に、『毎日同じように生活する方がいいんだよ』とアドバイスされたことがある。……。」など。

第四段落は、まとめ。「相関関係があるということと、因果関係があるということは、区別して考える必要がある。また、推測される因果関係についても、条件をさまざまに変えた調査によって裏付けることが必要だ。また、更に重要なことは、例外についての研究で、このグラフの例で言えば、朝食をきちんと取っているのに成績が悪い生徒や、朝食を全く取っていないのに成績がよい生徒がいれば、その背景を探る必要がある。」など。

この記事に関するコメント

コメントフォームへ。

受験作文のエッセンス第二弾です。

因果関係と相関関係について理由を書く問題です。

全体の骨格を考えてから一気に書くことは特に受験作文の場合大切です。

同じカテゴリーの記事

同じカテゴリーの記事は、こちらをごらんください。高校入試作文小論文(10) 受験作文小論文(89)